الأصيل والدّخيل..أو الثّابت والمُتحوّل

د. محمّد م . خطّابي*

الحديث عن الثابت والمتحوّل، أو الأصيل والدخيل، أو الوافد والتليد، فى ثقافتنا العربية موضوع سال من أجله مداد غزير،فهناك من يتشبّث بالأصول لا يرضى بها أو لها بديلا تحت ذريعة حفظ الهويّة والجذور، وهناك من يعانق كلّ جديد وافد كسمة من سمات الإنفتاح،والتطوّر ،والتحديث ،والعصرنة، بمعانيها الواسعة، وهناك من يحاول الجمع ،أو التقريب بين هاذين التيارين الذين يبدوان للوهلة الأولى وكأنّهما يقومان على طرفي نقيض. وينطبق هذا على مختلف مجالات الفكر، والثقافة، والآداب،والعلوم ،والشعر، والشريعة، واللغة ومعظم المجالات ،والمفاهيم، والسلوكيات التي أضحت تتحكّم فى حياتنا العصرية .فالثابت معناه الرّسخ أوالرّاسخ ،ومعناه الديمومة، والإستمرارية، والملازمة ،والبقاء، وجاء فى كتاب الله : (كلمة طيّبة كشجرةٍ طيّبة أصلها ثابت وفرعُها في السّماء )،وأمّا المتحوّل ،أوالمتغير، أو المتحرّك ،أو المتنقّل فمعناه التحوّل، والتبدّل، والتغيير،أو التغيّر، وجاء في الذّكر الحكيم : (إنَّ اللهَ لا يُغيّرُ ما بقوْمٍ حتى يُغيّرُوا ما بأنفسِهم).

تطوّر كلمة ” أدب”

فلنتوقّف قليلاً فى هذا المجال عند كلمة ” الأدب” بالذّات على سبيل المثال وليس الحصر كنموذج للتطوّر والتحوّل اللذين تشهدهما اللغة نفسها، والكلمات والألفاظ التي تتالّف منها ، فقد صار معنى كلمة ” الأدب” يكتسب فى كلّ عصر مفاهيمَ جديدة لم يكن يعنيها من قبل ،وهي من المصطلحات التي دارت حولها مناقشات عدّة . هذا ما أكّده لنا جهابذة الدارسين والمدرّسين للأدب العربي، والنقد الأدبي بشكل مباشر فى حلقات الدّرس بكلية الآداب بجامعة عين شمس بالقاهرة أمثال الدكتور مصطفى عكاشة، والدكتور عبد القادر القطّ ،وعزّ الدين إسماعيل وسواهم ، فهذه الكلمة عرفت ثلاثة مراحل أو أطوار لغوية، ففي الجاهلية إستعملت في كلامهم شعرًا ونثرًا بمعنى الدعوة إلى الطعام ، ويستدلّ المؤرخون القدماء على ذلك بقول ” طرفة بن العبد ” : نحن في المشتاةِ نَدْعُو الجَفَلَى / لاتــرى الآدِب فينا يَنْتَقِر”، ( إنك لا ترى الدّاعي فينا إلى الطعام يخصّ شخصاً دون آخر) ، ومنها اشتقوا كلمة ( أدٌب – يأدٌب ) بمعنى أعدّ طعامًا ،كما إشتقذت منها كلمة (المأدبة ) وهي الوليمة .

وقد تحوّل هذا المعنى إلى قياس، فالضّيف أو الآدب إلى المأدبة غالباً ما يتّسم بأدب وخلق،وإستعمل الرسول الكريم هذه الكلمة فيما بعد فقال ” أدّبني ربّي فأحسن تأديبي ” . ثم إستعملت فى العصر الأموي بالمعنى الخلقي والتهذيبي ، إلا ّأنه أضيف لها معنى تعليمي آخر، ف”المؤدّبون ” كانوا يعلّمون أبناء الخلفاء مختلف العلوم والآداب . ثمّ أصبحت هذه الكلمة تعني (العِلم ) الذي كان يطلق إبّانئذ غالباً على العلوم الدينية والفقهية . (https://edit.um.es/) وقيل ” كلّ إناء يضيق بما فيه ،إلاّ إناء العلم فإنه يزداد إتّساعاً “…!

من كلِّ علمٍ بطرَف

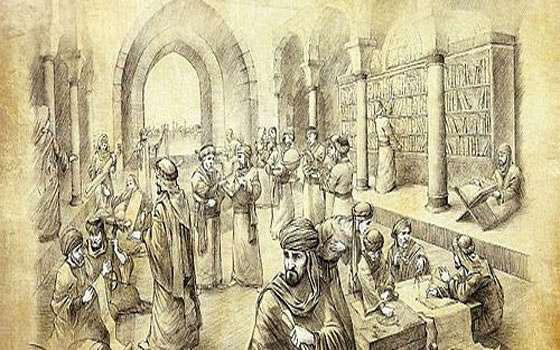

وكان التعليم الأدبي فى العصر العبّاسي قائماً على الرّواية، والنّسب ،والشّعر، واللغة، ونحوها ، فأطلقت على كلّ هذه العلوم ،قال صاحب ” المقدّمة” ابن خلدون ” : “الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كلّ علم بطرف”.ثمّ صارت الآداب تطلق على فنون المنادمة وأصولها ،إذ كانوا يعتبرون معرفة النغم ، والأغاني، والسّماع من أرقى وأرقّ فنون الآداب ، ثم إنفرد لفظ الأدباء بالشّعراء والكتّاب .

ثم أصبح الأدب يرادف لفظ الثقافة ، فالعلوم ،والمعارف، والإنسانيات ،والإجتماعيات، واللّسنيات ، والفنون الجميلة كالموسيقى، والرّسم، والتصوير، والشّعر، ومختلف مجالات الإبداع، تدخل في باب الأدب بمعناه العام والواسع اليوم .

الثابت والمتحوّل، يفضيان إلى ما عرف بالاصالة والمعاصرة،أو بالقديم والحديث، أوبالمطلق والنسبي، أو بالموروث والحداثة .ويؤكد غير قليل من الباحثين أنّ الجدلية القائمة بين ثقافة المجتمع وقيمه لا يمكن أن تنفصم ، وكلّ ثقافة لا تنطلق من قيم المجتمع السّائدة فيه هي ثقافة منبوذة، وعليه فإنّ أي مجتمع أيّاً كان عربياً أم غير عربي لا يمكنه أن يتأقلم مع ثقافات أجنبية دخيلة أو وافدة عليه تتنافى أو تتجافى مع القيم الأصيلة لهذه المجتمعات أو هذه الثقافات. وليس معنى التشبّث بالثقافة الأصلية إهمال ثقافة الآخر، وعدم الاطلاع عليها والإفادة منها ، بل إنها تعني العودة إلى الأصول، والإغتراف من الينابيع الأولى أيّ الرجوع إلى (الأصل أو الأثل ) بمعناهما الواسع. مع ضمان المرونة والإنفتاح.

التقليد والتجديد

وما فتئنا نشهد معارك كلامية ساخنة ،ولا أقول طاحنة إلى يومنا هذا بين مسمّيات، ومصطلحات لغوية متعدّدة ولكنها تصبّ فى آخر المطاف فى معنىً واحد ،وهي طالما وردت وكرّرت وإنثالت على ألسن مختلف الدّارسين فى مختلف ربوع وأصقاع العالم العربي المترامي الأطراف ، مثل مصطلحات من باب ( التقليد والتجديد ،والأصيل والدخيل، والمحافظة والتحديث ، والجمود والتحرّر ،والرجعية، والتقدمية ،والأنا والآخر ، والقيد والإنعتاق، والإنسية والإستلاب ،والوافد والتالد، والمحليّ والعالمي ،والقديم والجديد ، والتراث والحداثة.

ويؤكّد ” ريتشارد وأوغدن” فى كتابيهما الذائع الصّيت ” فى معنى المعنى” أنّ الثقافة مثل اللغة ( مخلوق حيّ يدبّ على قدمين) وهي ليست جامدة، أو هامدة بل إنها فى تبدّل وتطوّر دائميْن ،وهي فى نموّ مطّرد، وتغيّر متواصل . وإلقاء نظرة على تاريخنا وثقافتنا ولغتنا فى مختلف العصور يؤكّد لنا مصداق هذا القول. فالإنفتاح الذي طبع ثقافتنا هو الذي كفل لها الغنى والثراء،والإستمرارية ،والتطوّر الذين تتميّز بهما اليوم ،متشبّثة بماضيها التليد ، وقائمة على حاضرها العتيد ،ومنفتحة على غدها الواعد .

الأمازيغيّة ولغة الضّاد

كنت قد نبّهت فى مقالات سابقة أنّ الدّفاع عن جذورنا ،وعن أصالتنا ،وهويّتنا لا ينبغي أن يثنينا ،أو يقصينا ،أو يبعدنا عن العناية، والإهتمام، والنّهوض، والدّفاع كذلك بشكل متواز عن عناصر هامّة، ورئيسية أخرى فى المكوّنات الأساسية للهويّات،والإثنيات،والأعراق الوطنية الأخرى فى العالم العربي ، ففى حالة البلدان المغاربية على سبيل المثال ، فإنّ اللغات الأمازيغية التي تعتبر من المكوّنات الأصليّة كذلك فيها قد تعايشت جنبا إلى جنب مع لغة الضّاد فى تآخٍ، وتكامل، وتناغم وتلاحم منذ وصول أو دخول الإسلام إلى هذه الرّبوع والأصقاع،فى مجتمعات إتّسمت بإستمرار بالعدّد، والتنوّع،والمرونة والإنفتاح ،ليس على لغاتها ولهجاتها الأصلية المتوارثة وحسب ، بل وحتى على اللغات الأجنبية الأخرى كالفرنسية، والإسبانية ،والإنجليزية، والإيطالية وسواها، وحسبي أن أشير فى هذا الصّدد إلى التعايش الذي كان قائماً بين هذه اللغات برمّتها،والذي لم يمنع أبداً فى أن يكون هناك علماء أجلاّء، وفقهاء جهابذة فى هذه اللغة أو تلك من مختلف جهات ومناطق هذه البلدان، وكان “المواطن من أصل عربيّ” فى هذا السياق يفتخر ويتباهى بنخوة وشجاعة وأرومة إخوانه من البربر الأمازيغ ، والعكس صحيح، قال قائلهم فى هذا الصدد : وأصبح البرّ من تكراره علماً / على الخير والنّبل والمكرمات.

البِرّ (بكسر الباء) الذي يعني الخير والإحسان إذا كرّر أصبح (بِرّبِرّ) أي البربر !.

أثادّرْثْ إِينُو؟

وهذا شاعرآخر من “الرّيف ” ينشد متحسّراً ومتألّماً على مدينته التي إندرست، وإندثرت، وتلاشت،وبادت بعد التعايش الزّاهر، والإزدهار المتألّق الذين عرفتهما مدينته من قبل ( قد تكون مدينة المزمّة أو النكور أو بادس !)، مستعملاً ثلاث لغات فى بيت واحد من الشّعر وهي : العربيّة ، والرّيفيّة، والسّودانية، فقال:

أثادّرث إينُو ماني العلوم التي ذَكم / قد إندرست حقّا وصارت إلى يركا .

وقيل إنّ ” يركا ” باللغة السّودانية تعني الله، وبذلك يكون معنى البيت : أيا داري أين العلوم التي كانت فيك….. قد إندرست حقّا وصارت إلى الله.

الأصالة تقتضي الإعتزاز بالإنتماء ،والتشبّث بالاصول والتعلّق بالجذور، والتراث، إلاّ أنّ ذلك لا ينبغي أن يثنينا ،أويمنعنا ويحول بيننا أبداً كذلك دون فهم، وهضم وإستساغة وتقبّل عصرنا بكلّ ما يقذفه لنا من مستجدّات، ومتغيّرات ،ومخترعات ،أيّ المواءمة بين إرث ثقافي رفيع، وبين حاضر عصريّ بديع .وقديماً قيل :

دعني والفخارَ بعزِّ قوم / ذهب الزّمنُ القديمُ بهم جميدَا …

وشرّ العالمين ذوو خمولٍ / إذا فاخرتهم ذكرُوا الجدودَا…

وخيرُ النّاس ذو حسَبٍ قديمٍ / أقام لنفسه حَسَباً جديدَا.

*****

(*) كاتب وباحث ومترجم من المغرب، عضو الاكاديمية الإسبانية- الامريكية للآداب والعلوم (كولومبيا).