عَبْرَ”تاريخ طرابلس المملوكيّة ترويه حجارتها”* ماجد الدرويش ينتصر لِـ”خطاب الحجر” الأكثر صُدقيةً والأبقى على الزمن!

د. مصطفى الحلوة

-“خطاب الحجر”، وما أدراك ما “خطاب الحجر”!

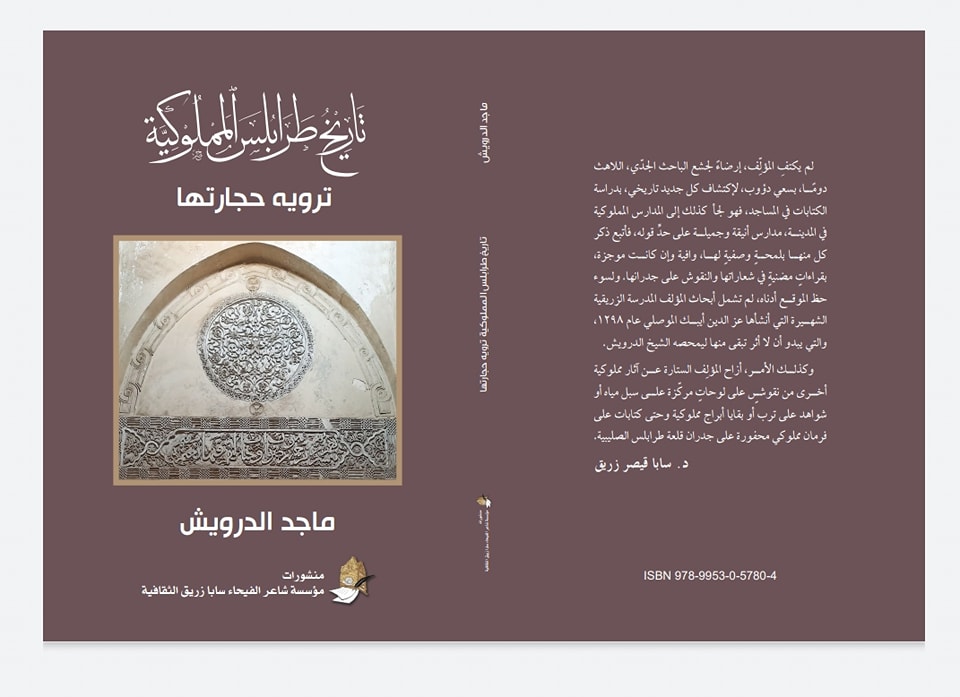

“تاريخ طرابلس المملوكيّة ترويه حجارتها”، هو الكتاب الثالث، في سلسلة الكتب، التي أفردها لطرابلس الباحث في التاريخ والأستاذ الجامعي د.ماجد الدرويش. فأول هذه الكتب، صدر في العام 2013، حول”تاريخ طرابلس الشام من الفتح حتى التحرير”. وبعد عدة سنوات، صدر له كُتيّب، عنوانه:”أوراق تاريخية”، أكبّ فيه على ورقتين متواضعتين، بحسب تعبيره، تتناول أولاهما صفحات مطويّة من تاريخ طرابلس الشام، في العصرين: الوسيط، والحديث والمعاصر، وكان تحقيقٌ لتاريخ أقدم مسجد مملوكي في طرابلس، هو جامع الأرزني، المعروف بِ”الدبها”، إذْ كان الدرويش خطيبه، على مدى سنوات، وأسهم في توسعته، فكانت له أيادٍ بيضٌ، تُسجّل في ميزان حسناته، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون! عن “أوراق تاريخية”، فإنّنا نرى إليه تمرينًا أوّلَ، على ما ندعوه”خطاب الحجر”، الذي توسّله د.الدرويش، بتوسّع وحرفيّة، في الكتاب الذي نحن بصدد مقاربته.

لماذا”خطاب الحجر”؟ألأنّه الأكثر صُدقيةً والأشدّ رسوخًا والأبقى على الزمن؟ بل هو، بحسب كاتبنا:”أصدقُ إنباءً من الرأي”، وتعليل ذلك:”أنّ كثيرًا مما كُتب في دواوين التاريخ، عن طرابلس الشام، صيغ بأسلوب، غلبت عليه التحليلات الشخصية، كثيرٌ منها قد يكون صائبًا، إلّا أنّ بعضًا منها جاءت روايات الحجر لتُبيّن خطأها”(راجع التمهيد، ص 23). في هذا المجال، وإذْ الشيء بالشيء يُذكر، لنا أن نتوقّف، عند قصيدة أحمد شوقي، في مناجاته أبا الهول، الذي ينتصب كالطود، منذ بضعة آلاف من السنين ليحكي بلسان صدق ما عايش من حضارات طاعنة في الزمن، وكلامه فيه من العِبر ما فيه، ويدعوه شوقي ليتلو على قومه أنباء الأوّلين، بلسانٍ “حجريٍّ” مُبين:

أبا الهولِ، طال عليك العُصُرْ/وبلغت في الأرض أقصى العُمُرْ/تحدّث، فقد يُهتدى بالحديث/وخبٍِّرْ، فقد يؤتسى بالخبرْ/خبأت لقومك ما يستحقون/ولا يخبأ العذبَ مثلُ الحجرْ”

-سيرة مدينة تتمأسسُ على جدل البشر/المكان!

يندرج هذا المؤلَّف، حسبما نرى، تحت فنّ السيرة، سيرةالمدن، لا سيرة الأشخاص الأكثر تداولًا. ولنا في التاريخ العربي تصانيف متعدّدة تحكي قصص مدن، كما لدينا فن شعري، حول رثاء المدن، إنتشر في الأندلس، عندما راحت مدن”ملوك الطوائف”، تسقط الواحدة تلو الأخرى !

هذه السيرة، حفرت مذكراتها اليومية، منذ نيّف وسبعمائة سنة، على جدران المساجد والمدارس والسُبُل والأضرحة والأبراج، وفي كل جدار، يعود إلى الحقبة المملوكيّة! لم تُحفظْ هذه اليوميات ضمن كراريس ورقية، يطالها البلى. بل حُفظت في أمكنة “لا تُحرق ولا تغرق!”، ولا تعبث بها الريح وتتطايرها !

وإذْ يغلب التوجُّه العقلاني على مُعاطاة هذه السيرة، سيرة طرابلس المملوكية، فمن منطلق أنّ المعالم الحجرية هي مُفصحةٌ عن نفسها، بشكل لا يقبل التأويل، إذْ لا اجتهاد في معرض النص، فما قولك إذا كان النص محفورًا، لا يمكن التلاعب به وتحويره؟!

في هذه السيرة، يتفاعل د.الدرويش مع هذه المعالم والأوابد التاريخية، ذات الوظيفة الدينية، تفاعلًا وجدانيًّا خلّاقًا، وفق الباحثة نيڤريت الدالاتي غريغوار، ذلك أن ارتباط الدرويش بهذه الحجارة والكتابات”ليس إلّا ارتباطًا بأرضه، بوطنه وبمدينته، التي يعشقها ويغار عليها”(مقدمة الكتاب، ص 22).

وإذْ تتعمّق الباحثة الدالاتي المسألة، يتحصّل لها أنّ هذا الكتاب هو بمنزلة بحث عن الذات والهويّة والتعلّق بالجذور!

في هذا السياق، لنا قولٌ حول جدل البشر/الأمكنة، فصّلناه في كتابنا” عبد ربالمجيد الطيّب الرافعي: قضيّتُه الإنسان/ رسالتُه العروبة/وُجهتُه فلسطين”، إذْ توقّفنا مليًّا عند تفاعل البشر مع الحيّز المكاني الحميم(مسقطًا وارضًا)، ومع النطاق الجغرافي الأوسع(الاقليم- الأمّة). فهذا التفاعل ليس ظاهرة عابرة، يمكن تجاوزها. فالأمكنة، إذْ تُقارَب، عبر هذين الاطارين، تُجسّد هويّة المرء وهويّة الشعوب، بمختلف مكوّناتها. ولا ريب أنّ العلاقة التي تنشأ بين المكان وساكنيه، تترك بصماتها العميقة لديهم، سواء ما يتكرّس في وعيهم، وما يترسّب إلى قاع لاوعيهم، الفردي والجمْعي(راجع كتابنا ،آنف الذكر،الصادر عن الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت2019، ص23)

وإذْ أبصر الدرويش النور، على مقربة من الجامع المنصوري الكبير، أي في القلب من طرابلس المملوكيّة، فحريٌّ به أن تنطبع فيه هذه الأمكنة، وتطبعه بطابعها، وتترسّخ في وجدانه. فعلى مدار مواقيت الصلوات الخمس، تصدح المآذن بذكر الله. وكم يشعر بوجدانية الحضور، وهو يرى الناس تتقاطر للصلاة، في المسجد المنصوري، وفي سائر المساجد والمصليات، التي تُزنّر المدينة المملوكيّة، من كل حدب وصوب. ولقد عبّر الدرويش عن هذا التعلق، بل العشق لمدينته، فرأى، في مستهل تمهيده أنّ”الكتابة عن طرابلس وتاريخها يُشبه قصيدة عشق(..) وطرابلس المملوكيّة، بكل مكوّناتها، عروس لا تشيخ، وجمال لا ينضب، وحبّ لا تبدّده الأيام”(ص 23).

وفي تعمُّق المسألة، نذهب إلى أنّ البشر، إذْ ينفحون الأمكنة روحًا من روحهم، ويلوّنونها بلونهم، ويطبعونها بطابعهم، فبالمقابل، يحمل السُكّان، من طريق الاكتساب، ما تحويه الأمكنة من عناصر ماديّة وغير ماديّة. ولعلّ ما يُكتسب، في هذا المجال، يُشارف حدّ الانغراس الجينيّ(راجع كتابنا، آنف الذكر، ص23).

هكذا كان لهذه المساجد والمدارس أن تغدو للدرويش هويّة، تتماهى فيه ويتماهى فيها، ولنجدنا بإزاء توأمين سياميّين، لا انفصال بينهما !

-في الكتاب/فصولًا ورسائل

يمتد الكتاب على مائة وخمسين صفحة من القطع الوسط.فإلى التمهيد والخاتمة، ثمة أربعة فصول.ويتصدّر الكتاب مُفتتح، بقلم د.سابا زريق، رئيس “مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية”،ناشرة هذا المؤلَّف. إضافة إلى تقديم للدكتور عمر تدمري. علمًا أنّ هذا التقديم هو، في الأساس، مقدّمة، لكتاب د.الدرويش، سبق ذكره”تاريخ طرابلس الشام من الفتح إلى التحرير”.

بيد أنّ ما ينبغي التوقف عنده، تلك الدراسة “النقدية” الرائية، بقلم الكاتبة نيڤريت الدالاتي غريغوار، التي تغلب عليها السمة الانطباعية. فقد قرأتْ الكتاب، على إيقاع القلب، وكان لها أن تتفاعل معه أيّما تفاعل! فعلى مدى ثلاث عشرة صفحة، أنتجت نصًّا رديفًا، لا يقلّ أهمية عن النص/الأساس. هو نصٌّ يشكّل مصدر ثراء له، نمّت فيه عن علوّ كعب في فن الكتابة الابداعية، وعن تضلّع واسع وعميق من روافد معرفية شتّى. هكذا استحضرت الفيلسوف الفرنسي “مارسيل بروست”، تلميحًا لا تصريحًا، مع كتابهA la recherche” du temps perdu”البحث عن الزمن الضائع”، استحضرته حين طفقت حجارة الدرويش تُعيدها إلى محطة البحث عن زمنها الطرابلسي المفقود! وفي هذا الإطار، كان لها، إعلاءً لشأن الكتاب، أن تستدعي المصوّر الفرنسي العالمي “روبير دوانو”،مقارنة بينه وبين الدرويش، فتحصّل لها أن “دوانو”حكى باريس عبر عدسته المبدعة، في حين أن كاتبنا حكى الزمن الضائع لطرابلس لبنان المملوكيّة، عبر يراعه الرحّال وعدسة كاميرته العفوية !

وفي عِداد المحطات الوجدانية، كان للدرويش أن يوقظ في كاتبتنا نيڤريت وجعًا يُعاودها، كلما شرّعت أبواب الماضي الطاعن في الزمن!(ص11).

ولقد كان لكاتبتنا أن تُصيب من هذا العمل مقتلًا، إذْ رأت إليه “موسوعة تاريخية مصغّرة”

وكم كان لها أن تأسى، وهي ترى كنوز طرابلس الآثارية القيّمة تتهاوى، جرّاء إهمال متمادٍ، يرقى،في نظرنا، إلى مستوى الفعل الجنائي!

..أما عن فصول الكتاب، فقد استعرض الكاتب، عبر الفصل الأول،بدايات طرابلس المملوكيّة، وهو عبارة عن سرد تاريخي تعاقبي، إستقى أكثر معطياته من مؤلفات د.عمر تدمري. في الفصل الثاني، راح المؤلِّف إلى الكتابات على جدران المساجد والجوامع(عددها ثمانية).وقد كرّس الفصل الثالث للكتابات على جدران المدارس المملوكيّة(عددها عشر). وفي الفصل الرابع، استعرض بعض الآثار المتفرقة، من “سبيل التينة”،إلى تُربة الأمير عزالدين أيبك الموصلي، إلى الأبراج السبعة في الميناء، إلى الكتابات على جدران قلعة طرابلس..الخ.

– في نقاط القوة التي ينماز بها الكاتب والكتاب

-أوّلًا: توسّل الكاتب المنهج الوصفي التحليلي، إضافة إلى المنهج المقارن، متسلّحًا بعدّة معرفية، لا يرقى إليها الشكّ. وقد جهد في الابتعاد عن السرد المملّ، والدخول في تفاصيل لا تُسمن ولا تُغني. فإذا به يأخذنا في رحلة معرفية، تُفيد وتمتع في آن. (https://edit.um.es/) كأننا به يلتزم إحدى قواعد الأدب الكلاسيكي ، التي يختزلها الفرنسيون بعبارة “instruire et plaire”

وعن عدته المعرفية فقوامها الكتابات المحفورة على جدران المساجد والمدارس من داخل، كما من خارج وفي المحيط المجاور لها. وهذا ما وسم أدلّته بالحسّية الماديّة. هي ادوات بعيدة من التجريد، وعن المغالط ، التي قد يُفضي إليها التحليل النظري، أو الرأي، كما يسميه الكاتب، وعن المترجّح بين آراء احتمالية متعدّدة. هكذا كانت شواهدُ قاطعةٌ، يضعها نُصب ناظرينا. وهذا ما يُبرّر قوله، في التمهيد،”إنّ الحجر أصدق إنباءً من الرأي”. كأنّنا به، وهو يُشهر حجارته في وجه بعض المشتغلين بالتاريخ، يقول بالفم الملآن: وليس يصحُّ في الافهام شيءٌ/إذا احتاج النهار إلى دليلِ!”

ثانيًا: مارس د.الدرويش دورًا مزدوجًا، دور المؤرّخ الجادّ ودور الاركيولوجي المنقّب النشط ! فهو لم يقُمْ ببحثه، وهو جالسٌ على مقعد وثير، وراء مكتبه. بل ذهب إلى المعالم، موضوع بحثه، كي يُعاينها، ويتحسّسها، ويجسّ نبضها، كما الطبيب يجسّ عليلًا..راح يُزيل ما تراكم عليها من غبار السنين والنسيان، ويمسح بذلك الغشاوة التي أعمت ضعاف البصيرة عن عظمة معالمنا المملوكيّة، على اختلافها! كما كان له أن يُقيم حوارًا معها، ليستمع إلى همس التاريخ العريق الذي تبثه، على مدى سنين وسنين!

عبر هذا السلوك الدرويشي، نستعيد الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي “ألكسي دو توكفيل”، صاحب كتاب De la démocratie en Amérique الذي وضعه في العام 1830. ففي سعيه لرصد الحياة السياسية والاجتماعية في أميركا، لم يَسَع هذا العالم الكتابة من بعد، بل سافر من باريس إلى العالم الجديد ليُعاين هذه الاوضاع، بما يُعزّز من صُدقية النتائج التي سيخلص إليها.

ثالثًا: كون كاتبنا لم يتوسّل سوى الحجر، كدليل ماديّ، فقد راح، من خلال ما يختزن هذا الدليل من معطيات، إلى مقارنات بين ما تُفضي به حجارته وما أتى في مؤلفات تاريخية أخرى، كي يتبيّن المعلومة الصحيحة من الزائفة أو الخاطئة. وفي هذا المجال، اكتشف الدرويش بعض الأخطاء أو المغالط ، وأشار إلى ذلك جهرةّ، ومن دون تردّد أو استحياء. وهنا نستعيد ما قال الفيلسوف أرسطو لمن أخذ عليه معارضته لأستاذه أفلاطون، في بعض نظريّاته:”أنا صديق لأفلاطون، ولكنني صديقٌ للحقيقة أكثر!”.

رابعًا: استكمالًا لما سبق، سلك د.الدرويش مسلك الباحث الأكاديمي الرصين، إذْ عمد إلى المقارنة بين معطياته”الحجرية” وبين ما ورد في مؤلف العلامة د.عمر تدمري”مساجد طرابلس ومدارسها المملوكيّة”، إضافة إلى كتاب”ولاية بيروت” الرحّالتين العثمانيين ،محمد بهجت ورفيق التميمي، الذي طُبع في العام 1917. وقد تبيّن للدرويش أن هذا الكتاب يحوي بعض الأخطاء التاريخية، بما يخصّ طرابلس. كما وجد بعض تباينات بين مؤلّف التدمري، المنوّه به آنفًا، وهذا الكتاب، مع أنهما يكمّلان بعضهما بعضًا.

ولمزيد من منسوب الصُدقية توثيقيًا، عمد باحثنا إلى استخدام كاميرا هاتفه الخلوي، في تصوير المنقوشات الجدارية وخلافها، باستثناء صُوَر فرمانات قلعة طرابلس، إذْ زوّده بها الشيخ بكر الصديق، رئيس نادي آثار طرابلس.كما أنّ صُوَر تُربة الرفاعية، أمدّه بها مهندس دائرة أوقاف طرابلس المهندس حازم عيش..حبّذا لو قُدِّر لباحثنا إستخدام كاميرا ذات جودة عالية، أكثر دقّةً، يستعملها المصوّرون المحترفون، ذلك أنّ بعض النقوش المنشورة في الكتاب، تصعبُ قراءتها!

خاتمة: لا يسعنا، ونحن نثمّن عاليًا وغاليًا هذا “السفر”الصغير حجمًا، العظيم أثرًا، إلّا أن نشارك د.ماجد الدرويش الرأي، بأن طرابلس هي عبارة عن متحف حيّ، يشي بحضارة راقية لمدينة مميزة. ولكن من أسف، فإن هذه المدينة تعيش حالة من الظلم، لم تشهدها أي مدينة لبنانية. وكأنّنا بإزاء عمل تدميري ممنهج “رسمي”.ناهيك عن جناية بعض اهليها عليها، لا سيما ما يُدعى مرجعياتها السياسية، على مدى العقود الماضية، وحتى هذه الساعة! فالمدينة متروكة لقدرها، ولمزيد من التخلّف والانهيار، على جميع الصُعُد.

***

*صادر عن منشورات”مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية”، 2022.