” ظلام نيسان البليد” لنعيم تلحوق… أن تكتب موت الأب إلى ما لا نهاية

د . أسماء شملي حلواني

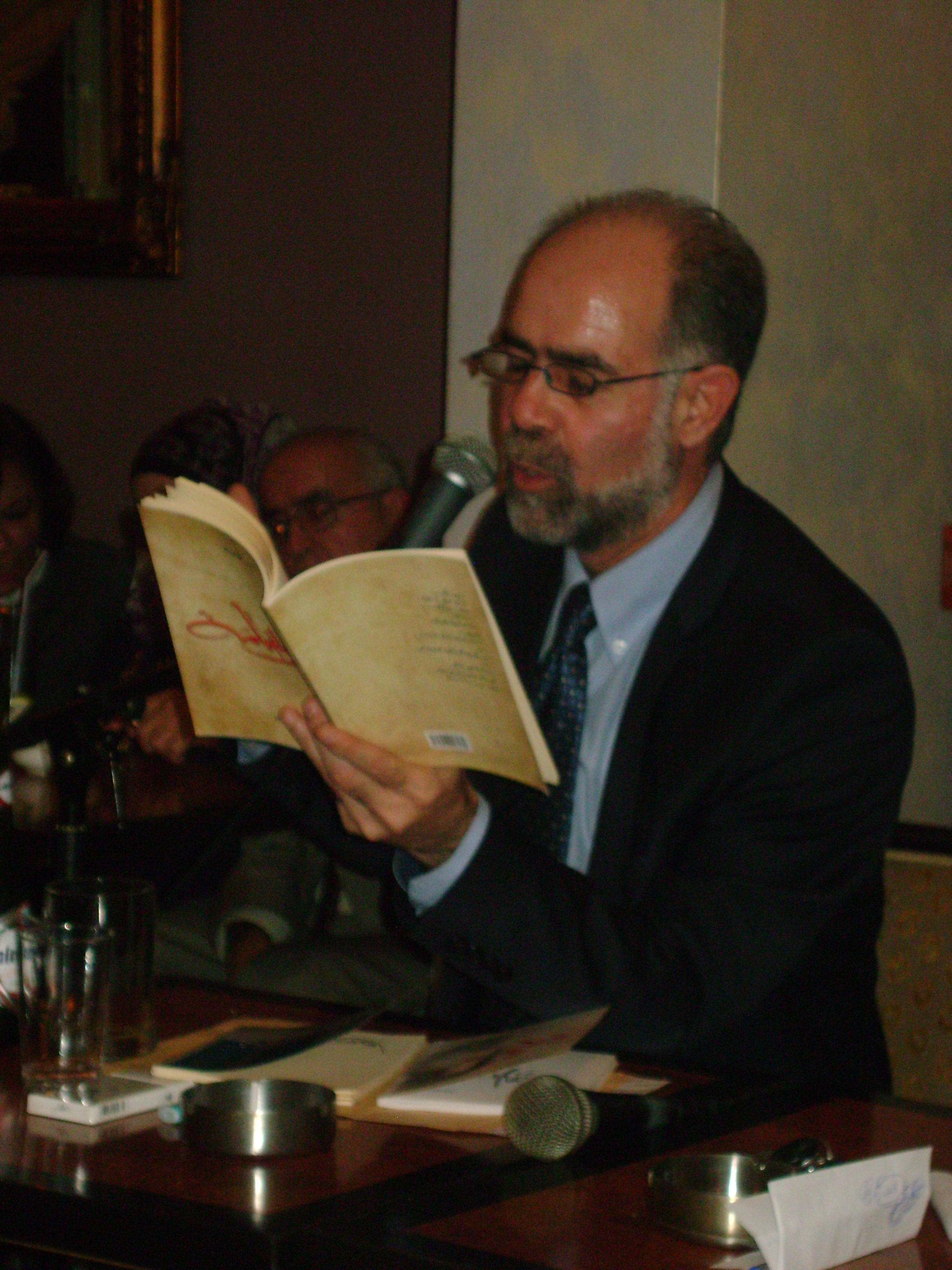

من يقرأ قصائد نعيم تلحوق، لابد له أن يغوص في غياهب المعنى. فالشاعر يخاطبنا بلغة جميلة إلاّ أنها تنأى بشدة عن المألوف. فإذا بنا أمام جمالية على غير ألفة وإذا بالشاعر ينحت لغته مما يدعو قارءه إلى التمهل في متابعة متأنية للغة تمتاز بالفرادة إلى حد بعيد.

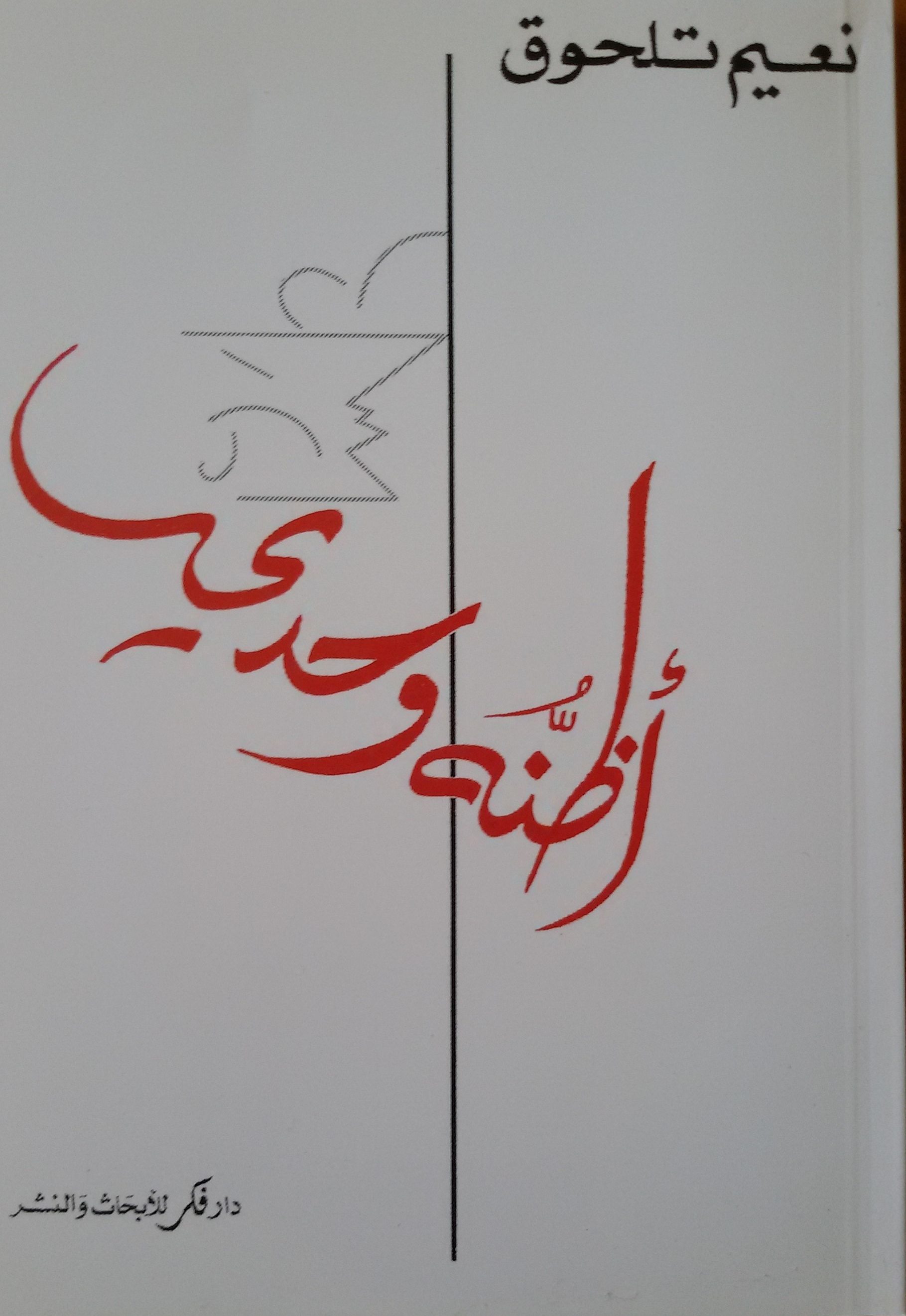

من يقرأ ديوان أظنُه وحدي للشاعر نعيم تلحوق تطالعه معاني الغياب والحزن والسؤال الذي يبحث في البدايات، إلاّ أن الشاعر يحاول أن يكتب تلك المعاني بلغة أخرى، وهذا ما نلحظه في قصيدته “ظلام نيسان البليد” حيث يرثي الشاعر أباه إلاّ أن رثاءه جاء مختلفاً وكأن هذا الرثاء لا ينتهي أبد الدهر.

وللحق أقول أن قصائد الشاعر تلحوق تستسيغها الأذن، إلاّ أن هذه الجمالية في اختيار الكلمات لا تلغي عمق المعاني للغة شعرية تدعو القارئ إلى أن يكون قارئاً متمرساً، وإلاّ فإنه سيظل عند حدود الجرس دون العبور إلى قلب الأشياء. وبداية قصيدَتِهِ “ظلام نيسان البليد” خيرُ مثال على موسيقى لغته حيث يقول:

“غدا، في يوم أراك، تهل كسهرة العيد

غدا، يتوزعني مداك، كأنها سنين قهر

وكأن رؤية الأشياء ما عادت تُفيد…”([1]).

إلاّ أن موسيقى لغة الشاعر لا تُلغي ذلك الجانب من اللغة الذي يدعو القارئ إلى السعي ما وراء المعنى وما وراء الأشياء، إذ كيف لنيسان بأن يكون غارقًا في الظلمة وهو عُرفًا شهر النور بل كيف له أن يكون بليداً؟ يأتي رحيل الأب كحدث يتخطى الزمان والمكان وذلك منذ بداية القصيدة: فإذا بنيسان شهر النور والحياة قد انقلب إلى ظلام. أما “البلادة” فتعبير يُحيلنا إلى المكان “فالبلدة” و”البلد” و”البلاد” كلمات يجمعها معنى الإقامة والاستقرار. من هذا الجُذرِ ثم اشتقاق “البلادة” أو ذلك الاستقرار في حسٍ ساكن لا يلحظ المتغيرات في الناس والأحوال والأشياء.

وهكذا يصبح رحيل الأب حالة تمتد في المكان والزمان وكأن الرحيلُ يرخي بثقله محيلاً الضياء إلى ظلام يستقر على الدوام جاعلاً من غياب الأب ليس ذكرى عابرة بل حدثًا يغير حتى منطق الأشياء، فأذابه ذلك الحزن الثقيل الذي استقر في النفس والأشياء حتى أصاب نيسان بالبلادة. فتحول من شهر يتجدد فيه الكون إلى شهر للموت. فالكذبة التي أشار إليها الشاعر في بداية نصه الشعري أو تلك التي يتداولها البشر في أول يوم من شهر نيسان ما هي إلا الحياة كفكرة أو كمعنى. فها هو الشاعر يكتشف مع موت أبيه بأن الموت يقطن البدايات التي يرمز إليها شهر نيسان. (https://ankormusic.com/)

من يقرأ النص الشعري لنعيم تلحوق، لابد له أن ينفعل بتلك الأحاسيس التي تصف غياب الأب:

“اليوم، أبي… ألقاك

غدا يصير زمني مداك

اليوم، يصير جرحي رضاك…”([2])

إلاّ أن هذا الحزن فِعلٌ يومي لدى الشاعر. وهكذا بدأ مع رحيل الأب زمن الرحيل – اللقاء بمعنى أنه، كما يقول نعيم تلحوق “ذلك الجرح الخصيب”([3]) حيث تلتقي “الليالي الشاردات” و”المساءات […] والنهارات”([4]) فتجتمع على حدث أوحد أي ذاك الغياب الذي أخذ بعدًا كونيًا في الزمان والمكان حتى “تشظت الريح [كما يقول الشاعر] وانكسر قلبي مداها”([5]).

وترسخ القراءة المتمرسة الكشف لدى القارئ بأن موت الأب لم يكن على الإطلاق حدثاً عابرًا في الزمان والمكان بل جرحٌ خصيب([6]) يتجدد معناه يوماً بعد يومٍ في كشف عرفاني يجعل هذه المرة الشاعر أكثر إدراكاً يومًا بعد يومٍ ليس فقط لحقيقة الغياب بل لكشف سرِ الأشياء وحقيقةِ البدايات كما يقول الشاعر: “قلت عرفتك… لأني عرفتك، يسألني الغياب عن سر المجيء”([7]).

والأبُ في حقيقة الأمر سيد الكشف أي ذلك الذي أخذ بيدِ الشاعر على طريق العرفان، هو أب، كما يقول نعيم تلحوق “تُعلنه الرؤية”([8])، لذلك كانت أسئلة الشاعر امتدادًا لتلك الرؤية العرفانية: “غدًا، أول يوم من عاشر عيد، اخرج إلى الأفكار كالأوراق، أظن وجهي طوفًا لعنادك… نظرة لأسئلتك التي يغتابها الزمان”([9]). وتكمن المفارقة في أن الوقت لا يمر إلاّ ليجعل الشاعرَ أكثر قربًا من تلك التساؤلات ومن تلك الرؤية العرفانية، فإذا به يصبح قرينًا بالروح لذلك الأب وإذا به يتلمس منذ الآن طريق الرحيل بل إذا به يشتهيه: “في كل مرة أُدرك معناك… في كل سنة تمضي، أتشهى الرحيل وأتلظى الغياب…” ([10]).

لذلك يثور الشاعر على الأب. والثورة هنا ثورة روح أعياها السؤال الذي لم يكن ليرهق الشاعر لولا أن تَلَمَسَهُ في بادئ الأمر عند “ابِ” بمعنى “المربي” الذي كشف له وورث عنه تلك الأسئلة وذلك الأعياء. لذلك يتمنى الشاعر لو أنه لم يسع قطً إلى معرفة تلك التساؤلات التي أفضت به إلى ذلك المسار العرفاني: “ليتني لم أوقظ مسافاتك كي يتحرك داخلي بالهلاك، والاستطاعات وقدرة الشبهات”([11])، كما يقول نعيم تلحوق مخاطباً الأب. وهكذا يصبح الأب ذلك الوجود المرافق له دائماً على طريق عرفان بات يؤرق الشاعر كما كان حالُ أبيه من قبل. فإذا به تارةً يتمنى لو لم يكن له أبًا مفضلاً أن يكون حتى لقيطًا وتارة يعترف بمشاركة ذلك الأب حزن التساؤل العرفاني، فإذا به يبكي ذلك الأب مرتين: مرةً لغيابه ومرات كلما أرّقه سؤال وأدماه غياب: “أظن وجهي طوفًا لعنادك… نظرةً لأسئلتك التي يغتابها الزمان – يشبهني الوقت بك، وليتني ما عرفتك كي يقال: ولد لقيط… يكره الأسماءَ والأنسابَ والأوقات!!” ([12]).

هذا وقد يكره الشاعر الأسماء والأنساب إلاّ أنه ينتسب بحق إلى ذلك الأب مرة بالدم ومرة أخرى بالهم العرفاني. أليس هو من سيُحيل إليه أوراقه”([13]) كما يقول وأليس هو من “يفرُ إليه قلبُه”([14]) كما يعترف الشاعر جهارًا. فالأب هو من كشف له مرتين الأولى برحيله والثانية بالكشف العرفاني بأن البشر، كما يقول تلحوق، “أدران الشهوات”([15])، وبأن الحياة ما هي إلا “دنيا الفانيات”([16]). لذلك يتوجه إليه بصلاة يرجوه فيها في مفارقة عجيبة وهو الشاعر أبن الكلمة أن يقبلهُ شريكًا له “في الصمت”([17]):

“اليوم أصوت لك كل عمري… فأقبلني

شريك الصمت […]”

ومن يقرأ الديوان تطالعه مرثيات كما هو الحال في قصيدتِه “منصورة آلالام”([18]) حيث نلمح طيف الأم عندما يقول الشاعر:

“تساقط الرفاق يا أمي

عن شجر الغياب،

وراح التراب يحن إلى التراب([19])

وفي قصيدتِه “صراخ الغياب” نشعر وكأن صرخة الشاعر التي يستعيد فيها صوت زياد: “يا خالي، تفجر ارتحالي”([20]) تُدمي قلبه فيتردد صدى ذلك الألم من فؤاد الشاعر إلى وجدانِ قارئه. إلاّ أن الشاعر رغم الألم الشديد تمكن من بناء القصيدة كما في “منصورة آلالام”. لكننا في “ظلامُ نيسان البليد” أمام نص شعري تتخلله أبيات شعرية. هنا جاء التعبير الشعري عن غياب الأب ما بين نص وقصيدة. فإذا بالشاعر في لحظة عرفانية ليس إلاّ ذلك الصوت الذي يتداخل في رؤيته ذلك النص القديم، النص الذي تمتمه أبوه يومًا، فإذا به يردده كما هو بالنص لا كقصيدة. ثم ما أن يتمكن الشاعر من استعادة روعه وصوته حتى تنساب القصيدة مرةً أخرى في تداخلٍ جميل مع النص الشعري.

عندما تتضافر الرؤية مع الألم يصبح من الصعوبة بمكان أن يأتي الشعر منسابًا، لذا عبّر هذا التداخل ما بين النص والقصيدة عند نعيم تلحوق عن صدق إحساسٍ بحيث جاء التعبير متناغمًا ما بين الشكل والمضمون.

في “ظلام نيسان البليد” يتداخل الصوتان صوت الشاعر وصوت الأب: فإذا بكل ما يتملك الشاعر من “محبةٍ وشوقٍ وعمرٍ” ليس إلاّ صدىً لذلك الصوت الغائب – الحاضر أبدًا في ذاكرةٍ لا تعرفُ الغيابَ رغم الرحيل. قد يعتقد البعض أن من رحل هو الأب، ألاّ أن الشاعر ينفي ذلك بشدة فها هو يقلبِ الموازيين ومنطق الأشياء فإذا به يحلمُ أن يُعيد وجْهَهُ هو إلى محبة أبيه، كما يقول، في دلالة واضحة على أن وجهَ أبيه كما صوتَه كما تساؤلاته لم تفارقه مطلقًا. ذلك “لأني [يقول الشاعر] لن أُعيدَ إلى محبتك وجهي بقدر ما اشتهى القلبُ أن يراك…” ([21]) فإذا بوجه الغائبِ حاضرٌ بينما الحاضرُ هو من يستشعرُ حنين ذلك الأب – الغائب إلى محياه. عندها ندرك أن غياب الأب لم يكن إلاّ وهماً فالذي غاب حقًا كان وجه الابن عن أبيه. أما الأب فهو ذلك الشاهد عبر القصيدة صوتًا وإحساسًا وحضورًا ما دام الشاعر ينطق شعرًا ويكتب قصة الغياب.

****

(*) أسماء شملي حلواني، أستاذة اللغة والأدب الفرنسيين في المعهد العالي للدكتوراه للآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية- الجامعة اللبنانية.

المراجع:

نعيم تلحوق، أظنه وحدي، دار فكر للأبحاث والنشر، بيروت، 2001.

([1]) نعيم تلحوق: أظنه وحدي، ص 75.

([4]) المصدر ذاته، الصفحة ذاتها

([6]) المصدر ذاته، الصفحة ذاتها.

([7]) المصدر ذاته، الصفحة ذاتها

([14]) المصدر ذاته، الصفحة ذاتها.

([15]) المصدر ذاته، الصفحة ذاتها.

([16]) المصدر ذاته، الصفحة ذاتها.

دراسة تحليلة معمقة , تغوص في المعالم الخفية للقصيدة أحيانا ولنمط تعامل الشاعر الشيخ نعيم تلحوق مع نصوصه التي تغوص في أبعاد الوجود والفلسفة والإنسان أحايين كثيرة ..مقالة تستأهل القراءة ..