المطبخُ اللبنانيُّ من أَقدم المطابخ في العالم

المذاقُ اللبناني إِرثٌ من بلادنا إِلى كل بلاد

حافَظَ على هُويته التراثية وانتقل بها إِلى المُعاصرة

د. كمال ديب

جامعة أُتَوَى ــ كندا

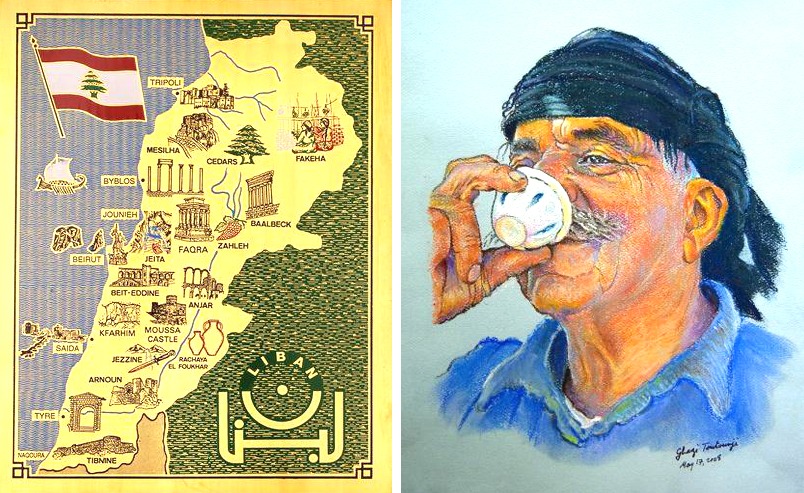

المطبخ اللبناني مكوّن أساسي في التراث اللبناني. انتشر في العالم وباتت أطباقه ومازاته ومستحضراته معروفة في معظم اللغات. وبالرغم من ضآلة لبنان جغرافيًا وسكانيًا، نجد أَيّ مرجع يبحث في المطابخ العالمية مخصصًا فصلًا أو أكثر عن لبنان[1].

في فرنسا يقف “العشّي” (الطاهي) المبدع ومصمّم الأزياء العالمي فنانَين جنبًا إلى جنب مع مبدعي الموسيقى والسينما والمسرح والأدب. فالمطبخ الأصيل جزء عضويّ من تراث الأمم في كيفية معالجة الأغذية وطهيها وتقديمها وابتكار أفكار جديدة واقتباس موادَّ ووسائل تحضير من شعوب وحضارات مختلفة.

منذ آلاف السنين اشتهرت بلاد الهند بتوابل وجدت طريقها إلى أوروبا والمنطقة العربية عبر طريق الحرير وفي سفن تمخر البحر الهندي فالعربي فالخليج فالبحر الأحمر لتستقر في أسواق مكة ودمشق وحلب. وبات اسم الهند Bhārata مرادفًا اسم التوابل الشامل “بهارات“، ومنها poivre pepper pfeffer في اللغات الأوروبية. ولم يحصل تقدّم حضاري في أوروبا إلا إبّان الحروب الصليبية حين اقتبس االفرنجة المطبخ اللبناني السوري في مستحضرات المطابخ الأوروبية، منذ نهب الطليان 16 ألف رطل من التوابل من مرفَإِ قيسرية في فلسطين وباعوها في أوروبا عام 1101.

1 ــ المجاعة

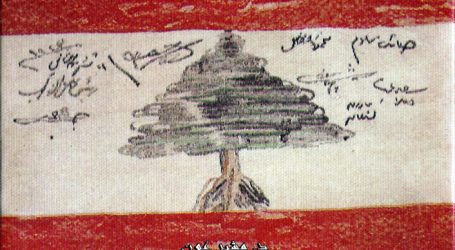

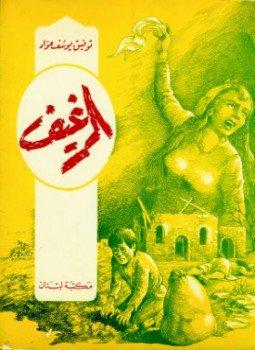

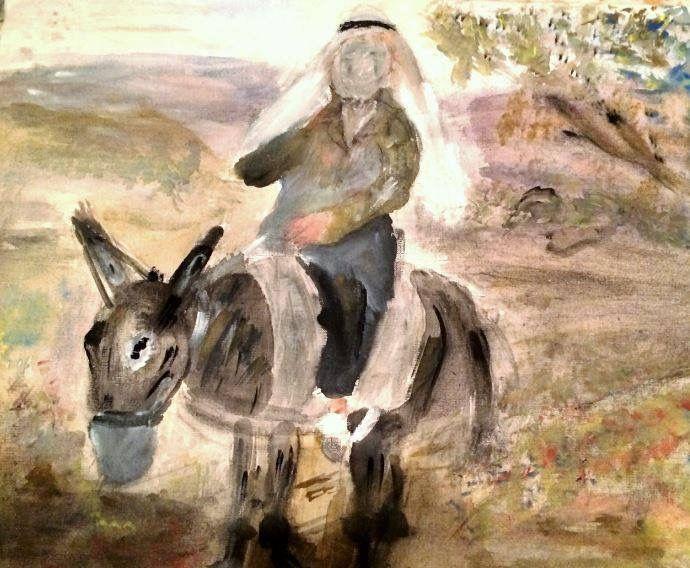

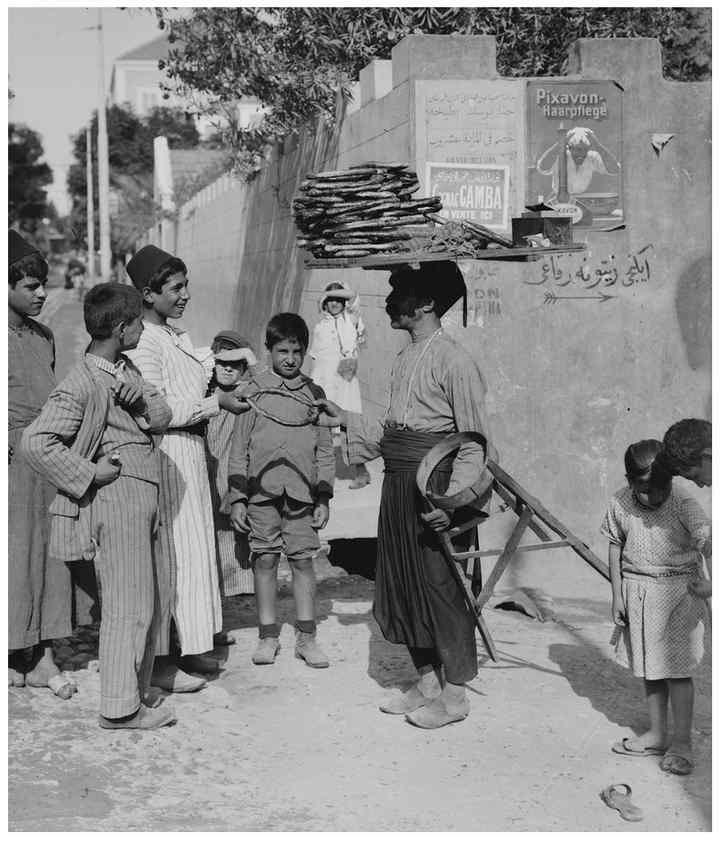

في الذاكرة اللبنانية أوجاع عميقة عن “زمن القِلّة” (القلّة بالمحكية: القليل أو الشحيح)،من أحداث القرن التاسع عشر وحوادث 1860 أو الحرب العالمية الأولى وما جلبتْه من كوارث المجاعة والجراد والحصار. واستمر الشحّ والقحط في الغذاء والمؤونة يضربان القرية اللبنانية حتى منتصف القرن العشرين، وزخر الأدب اللبناني بصورٍ مؤلمة عن الجوع والعوَز، تلك الأيام، ظهرت لدى جبران خليل جبرانفي زمن الحرب (“مات أهلي“) وفي رواية الرغيف لتوفيق يوسف عوّاد، كما في فيلم سفر برلكللأخوين رحباني، وكتاب إِسمع يا رضا لأنيس فريحة، وفيها جميعها معاناة الناس في توفير لقمة العيش في بلد اللبن والعسل.

صوّر أنيس فريحة معاناة قريته رأْس المتن إبان مجاعة الحرب: “في الربيع الباكر، عندما أزهر الأقحوان واخضرّت شجرة التين وأورقت الدالية وفتح الورد والقرنفل في أحواض السطيحة، جاءنا غضب الله! جراد! جراد! ضباب أسود من جراد يصل إلى أعالي الجو حجب نور الشمس 15 يومًا.. أصبحت ضيعتنا قفرًا يابسًا أغبر اللون. قشرة الدالية والتينة أكلها الجراد فيبِس الكرم وجفَّ التين، وخلت الكواير من الزبيب والتين المطبّع والمشرّح. ورقُ الزيتون المرّ أكله الجراد فيبست أغصان الزيتون وقطعوها فلم تفرّخ إلا بعد سنة،وجفّت خابية الزيت. (stocktargetadvisor.com) أكل الجراد القمح والخُضَر فحزن الناس ووجموا وخافت الأمهات أن يجوع الأطفال… جاء أيلول شهرُ المونة فلم يضع أحد شيئًا في كواير العليّة… وجاء الخريف عبوسًا متجّهمًا، وجاء الزمهرير عنيفًا، وهبّت عواصف الثلج الهوجاء. كانوا يحفرون قبرًا كل أسبوع ثم كل يوم ثم لم يعودوا يذهبون إلى المقابر لينبشوا قبرًا بل صاروا يدفنون الموتى قريبًامن البيت أو في الجلّ في البورة تحت الزيتونة… الجوع شغلهم عن كل شيء… عساكر تسد المنافذ على لبنان.. اشتد الجوع فأكل الناس القشور والجذور، أكلوا الحشائش والأوراق والزهور، أكلوا شعيرًا يجدونه في المد والمراح خلف البغل والحمار! الجوع كافر! الجوع مخيف على ربوع قريتنا ولم يعد للموت من معنى”[2].

أدّت الحرب العالمية الأولى إلى كوارث ديمُغرافية عميقة قتلت ثلث سكان لبنان (نحو 100 ألف فترتَئِذٍ). مثال: كان في البترون قبل الحرب 5000 نسمة بقي منهم 2000، وفي عبدلي كانوا ألفي نسمة فأمسوا لا يزيدون عن 150 نسمة بعد الحرب[3]. واستمرّت الكوارث حتى 1917حين توقفت المساعدات المالية والعينية من المهجر وتراجع عرض المواد الغذائية، وفرض الأتراك عملة ورقية لا قيمة لها، وأخذوا من الناس الذهب والفضة، وصادروا الشبان للعمل في السخرة (سفَر برلِك) وأعدم العثمانيون وطنيين كثيرين عامي 1915 و1916، وصادر الجيش التركي مؤن الأهالي ومواشيهم، فتناثرت جثث اللبنانيين في كل مكان وانتشر التيفوئيد والتيفوس والطاعون والملاريا، واجتاح الجراد لبنان (نيسان 1915)وظلّ يجوب الجبل شهورًا عدة فترك البلاد جرداء، وأقفلت طريق البحر واحتجز الانكليز سفينة محملة بالأطعمة والملابس فأتلفوا حمولتها. وأخيرًا رفع الاتراك الحظر وسمحوا بدخول القمح إلى لبنان من سورية عام1917[4]. لم يبقَ من سكان المتصرفية في نهاية الحرب سوى 400 ألف نسمة، وانخفض عدد سكان بيروت من 136 ألف نسمة عام 1908 إلى أقل من 100 ألف عام 1920.

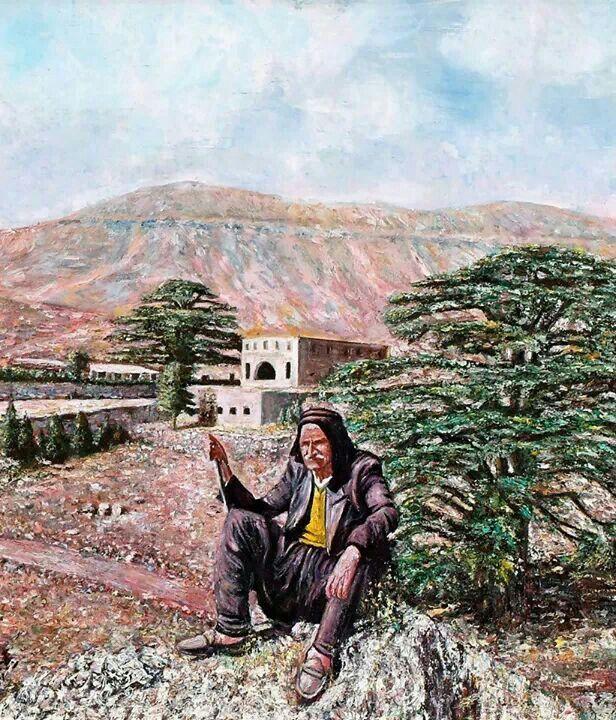

2 ــ طعام القرية اللبنانية

في هذه الأجواء نفهم فقر القرية اللبنانية في النصف الأول من القرن العشرين، فهمًا مقيَّدًا بزمن وفرة نعيشه في القرن الحادي والعشرين، لأنّ القرية اللبنانية كانت تتمّون ذاتيًّا مهما كانت الظروف حتى قيل “فلاح مكفي سلطان مخفي“. ومتى عرفنا طعام القرية اللبنانية أصابتنا نوستالجيا تبعدنا عن مغريات المجتمع المديني المعاصر: “كان أكلنا من تربة القرية الطيّبة، خشنًا قويًا كالوعر في القرية: البرغل والعدس والحمّص والفاصوليا والبطاطا والزيتون. كانت فاكهتنا لذيذة الطعم غنيّة بالفيتامينات من نور الشمس ومن هواء القلع… وكان يحلو لي الأكل في منابت الشيح عندما نذهب لنجمع الشيح لدود القز، على صخور الوعر في كعب القلع، وعندما كنا نجمع الزنابق والزمزريق والوزال لنجلّل بها نعش المسيحفي جمعة الحزينة… هناك كان للرغيف المرقوق وفيه مجدرة وحبيبات زيتون طعم ونكهة“.

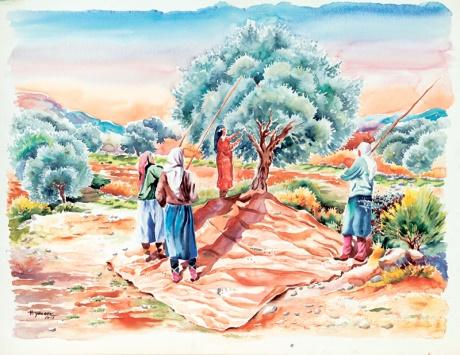

3 ــ المواسم

في القرية اللبنانية مواسم وأنواع خضَر وفواكه تتوفّر في مواعيد محدّدة من السنة، لا كما اليوم تتوفّر في السوبر ماركت كل أيام السنة. وأيلول شهر الحصاد والتموين هو أمير أشهر السنة في القرية اللبنانية: “في هذا الشهر تنشط القرية لتودّع الصيف وتستقبل الخريف. فيه يفكّر القرويون بالمؤن الشتوية ويسمُّونه شهر المونة. في أوائله يحلو العنب فيقطفونه ويصنعون منه الزبيب والدبس والنبيذ والخل. وفي أوائله يدبُك التين الأبيض فيُشّح ويجفَّف في الشمس ليُطبَخَلاحقًا بالسكّر والدبس”.

“وبيتُ الفلاح، بدون تين مشرّح ومطبّع، ليس بيتًا قرويًا لبنانيًا… في أيلول تنظَّف الكواير لتخزَّن الحبوب بعد غسلها وتنقيتها:العدس، الحمّص، الفاصوليا، اللوبياء. وفيه تُغسل الجرار والقواريرلخزن المخللات والمربيّات والمعقودات. وفي أواخر هذا الشهر تتجمع في ساحة القرية قوافل المكارين والجمّالين من حوران والديماس فيشتري قمحه مَن لم يستغلّ قمحًا… وشمسُ هذا الشهر حرارتها ممتازة لتصويل القمح وتجفيفه على السطح. ينقّى القمح على الطبلية ويخّزن في الكوارة الكبيرة في العليّة ويُسلق منه مقدارٌ لصنع البرغل “عصب الحياة”. وفي هذا الشهر تكثر الزبدة في ضرع البقرة لأنها تأكل ورق التوت التشريني فتزداد الكمية الدهنية في حليبها فيصبح ممتازًا لصنع الكشك. الفلاح اللبناني يعرف هذا فيقول لامرأته: “بِلّي كشك”. وأُسبوع فرك الكشك على السطيحات اللبنانية مشهد لطيف“[5].

البندورةالتي تأكلها 365 مرّة في السنة إذا أردتَ، كنا نراها في أواخر شهر تموز… “خير السنة ورزق جديد“. وتيبس البندورة في أواخر أيلول فنودّع البندورة بحسرة وننتظر مقدمها في العام التالي… واللوبياء خضرة ميسورة في كلٍّ من فصول السنة. ما كنا نحلم أن نراها في شباط الثلج. كانت اللوبياء تطل علينا في منتصف تموز. كان الذين عندهم عين ماء أو بئر ماء يزرعون لوبياء تشرونية. “أمّا نحن الفقراء فكنّا نودعها بحسرة في أواخر أيلول وننتظر مقدمها في العام التالي“.

العنب والتين: “هذا العنب الذي نأكله في أواخر حزيران ويمتد موسمه إلى أواخر شباط، كنا ننتظره 300 يوم من أيام السنة. وفي أواخر تموز نذهب إلى الكروم فنرفع الدوالي عن الأرض ونأخذ عناقيد الحصرم بأيدينا ونتقرّاها لنرى إذا كانت قد لوّحت. طوِّل بالك في أول آب،أدخل كرمك ولا تستهاب. ونذهب إلى حقلة التين ونربط خيطًا أحمر في الغصن الذي فيه شنفوخة لنعود إليه ثانية وثالثة. كنا نفرح عند أكل أول تينة”.

اللحم:“هذا اللحم الذي تأكلونه اليوم قرابة 600 مرّة في السنة ظهرًا أو عشية… كنا لا نقرّبه إلا على المرافع ويوم اللحامة والأعياد والدعوات والأعراس… يوم اللحامة هو مرّة في السنة… في القرى لا يذبحون الذبائح كل يوم. كانوا يذبحون في الصيف عند مقدم المصطافين إلى القرية. أما أهل القرية فلا يأكلون اللحم إلا قليلًا. ليس لأنّهم لا يحبون اللحم ولكن اللحم غالي الثمن والزيت أرخص. كان القرويون يعلفون خروفًا تعليفًا عنيفًا ونساء القرية يدخلن الطعام إلى فم الخروف غصبًا. يسمّون هذا التعليف تلقيمًا. وبعد أن يسمن الحروف ويكتنز لحمه ويسمك شحمه يذبحونه في أوائل التشارين عندما يبرد الطقس ويطيب الشواء. ويوم الذبح أو اللحامة يهيئون السكاكين والسفود والطبلية والملح والبهار وسطيلة لبن وبقية من رؤوس بندورة. ثم يدعون الأقربين إلى الترويقة: معلاق مشوي، قصبة نيئة، والتحميضة لبن وسلطة بندورة.. والغداء لحم مشوي وفشّة مسلوقة وكبّة مقلية. ومساءً طحال مشوي، بيض غنم مقلي وقليلًا من القورما الطازة. كنّا نشبع لحمًا. وفي اليوم التالي غمّة والغمّة وليمة وعيد.. وفي اليوم الثالث ترويقة هريسة (*مزيج من اللحم وفريك القمح الأخضر). ثم نصوم عن اللحم زمنًا إلى أن تأتي المرافع أو تبدأ مواسم الأعياد. فكان للَّحم طعم ونكهة لأننا كنا نأكل عن جوع”.

القورما: أتدري ما هو الحرحوص؟ قطعة اللحم الصغيرة في القورما… حجمها حجم البندقة الصغيرة أو الحمّصة الكبيرة. كانوا لا يطبخون لنا طعامًا بلحم. كانوا يطبخون لنا طعامًا بزيت ثم مرتين في الأسبوع بقورما. وكان للحرحوص في الطعام عرف علّمنا إياه الوالد. كان يقول “إذا غمستم خبزكم في مقلى الكشك فليغمس كل واحد ناحيته فلا يتعدّى على ناحية أخيه. فإذا طلع للواحد منكم حرحوص في خبزته كان ذاك من نصيبه”… وكنّا نأكل من جاط كبير يوضع في وسط الطبلية.

السكّر: كان السكّر من أطايب الدنيا في طفولتنا… السكّر غالي الثمن ويجب حفظه تحت القفل! التين والزبيب والدبس للأولاد أمّا السكر فللقهوة والضيوف. إذا نسيت الماما الخزانة مفتوحة أو إذا عثرنا على المفتاح كنا نغزو علبة السكر ونملأ جيوبنا ونذهب إلىالدوالي نقطف حصرمًا ونفقأ الحصرمة ونعصرها فوق قطعة السكر… حلوى لذيذة.

العسل:لم يذق القرويون العسل إلا مرّة في السنة أو في السنتين. ويذكر أنيس فريحة أنّه خلال أكثر من 15 عامًا ذاق العسل مرتين: “في قرية بعيدة في آخر المعمورة، في سهل البقاع، قرية تختبئ عند سفح لبنان الشرقي اسمها كفرزبد. هناك لي خالةكان زوجها يربي النحل. وذات يوم أتت الخالة وجلبت لنا هدية عرانيس ذرة وقريشة وقرص عسل بشهده، وكان عيد! عسل بشهده! أذكر أني أكلت الشمع أيضًا… ولجدّك بونجم صديق، شيخ درزي يربي النحل. في الصيف يضع القِفران (*جمع قفر النحل) في جبل المغيثة عند قمة جبل الكنيسة وفي الشتاء بين بساتين البردقان (*البرتقال) قرب جديدة المتن. وذات يوم جاءنا الشيخ زائرًا وجلب لن قرص عسل بشهده! وكان عيد! كنّا نأكل عن جوع مهما أكلنا كنّا نأكله بشهية ولذّة”[6].

4 ــ جذور تاريخية للمطبخ اللبناني

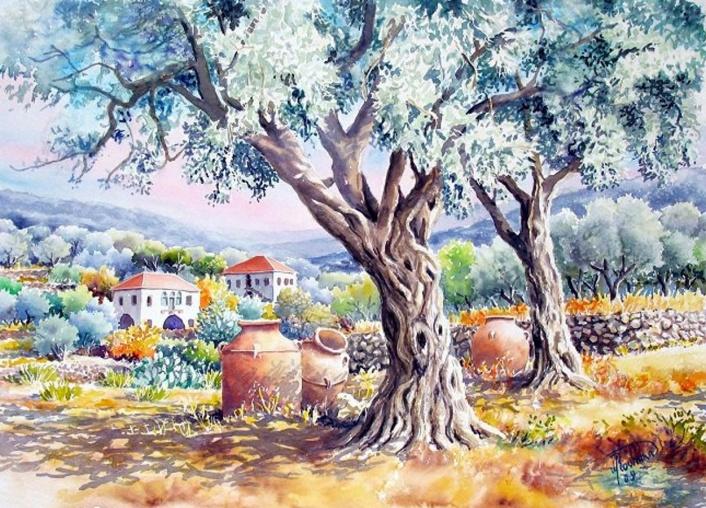

منذ أقدم العصوريتشارك لبنان في مطبخه مع بلاد الشام: سورية وفلسطين.هنا وُلدت أصناف الخبز العربي من الخبز العادي إلى المرقوق وخبز التنوّر. وعثر علماء الآثار على أدوات تحضير الخبز داخل كهف في آريحا (فلسطين) وفيها حبوب القمح تعود إلى خمسة آلاف سنة. والمطبخ اللبناني من أقدم المطابخ في العالم، مع المطابخ الصينية والهندية وبلاد ما بين النهرين. أخذ الكثير من حضارات أخرى لكنّه حافظ على هويته ونكهته وانسجام مائدته في موادها وتقديمها وطعمتها وتوابلها وفصولها. واستعار من العالم العربي: بلدان الجزيرة العربية ومصر وبلاد المغرب، ومن بلاد فارس واليونان وأرمينيا وتركيا. وتميّز عن الحضارات القديمة وعن المطابخ العربية الأخرى أنّه حافظ على تراثه في الحقبة المعاصرة وانتقل إلى العالمية إلى جانب المطبخ الصيني والإيطالي، من سنغفورة شرقًا إلى لوس أنجلس في أقصى الغرب.

كثيرةٌ هي الجذور المشتركة التي تجمع المطبخ اللبناني إلى الدول العربية الأخرى، من العمق العراقي إلى الجزيرة العربية ومصر ودول المغرب. قديمًا كان غذاء العرب في الجزيرة العربية يعتمد أساسًا على التمر والشعير والحبوب والأرزّ واللحوم والحليب ومشتقاته (اللبن والجبنة البيضاء). وكان لحم الضأْن (الخروف) على رأس قائمة اللحوم تليه الطيور ولحوم الماعز والبقر والجمل، في حين دخلت الأسماك مطبخ بلدان الجزيرة الساحلية، اليمن والخليج والحجاز. بعد انتشار الإسلام في القرن السابع بات فرضًا أن تكون اللحوم حلالًا واستُثْنِيَ منها لحم الخنزير الذي حُرّم في الشريعة الاسلامية، لكن استهلاكه استمر في لبنان، وخصوصًا في أصناف المرتديلا. ولتطييب الأطعمة استَعمل العرب النعناع والزعتر وتوابل خفيفة غير حارة كالسمسم والزعفران (saffron) والكركم والثوم والكمّون (cumin) والقرفة والسمَّاق (sumac) وخليط “بهارات” (اسم الهند في لغتها Baharat). فالتجارة بين الهند والجنوب العربي، ومنها عبر طرق القوافل إلى بلاد الشام ومصر، تعود إلى آلاف السنين. ومن الشراب فضّل العرب الأصناف الساخنة على تلك الباردة، وخصوصًا القهوة. ومع الاستعمار البريطاني انتشر شرب الشاي، خصوصًا في مصر والأردن، إذ سيطرت بريطانيا على البلدان المنتجةِالشايَ في شبه القارة الهندية.

ومن الأجبان القروية: الشنكليش والحلوم والقريشة والجبن العكاوي، والكشك الداخل في تحضير الحساء أو في طبق مستقل مع البصل المقلي كصحن الحمص بطحينة[7].

منذ العصور القديمة ازدهرت في لبنان الكرمة وصناعة النبيذ والعرق، ومنها انتشرت المشروبات الكحولية حول العالم بأسماء مختلفة. وبعكس مطابخ أوروبية تستعمل القرفة في الحلويات، يستعملها المطبخ اللبناني في أطباق اللحوم من دجاج ومواشٍ، إضافة إلى استعماله في طبق المغلي السكري وفي البقلاوة. ومع طبق المغلي يتناول اللبنانيون طبق الأرزّ بالحليب والمفتقة البيروتية ومعجَّنات مختلفة محلَّاة مقلية تُحشى بمزيج معجون من الفستق الحلبي والجوز ومواد أخرى. ويستهلك اللبنانيون كثيرًا العصيرالطازج غير المتوفر في دول الغرب، لـمناخٍفي لبنان دافئ وحارّ يتيح توفّرها بكميات كبيرة كالحمضيات في لبنان، والجوافة والمانغا والفراولة وقصب السكر في مصر.

وإذ يشبه المطبخ اللبناني مطابخ المشرق العربي، يستعير من المطابخ التركية واليونانية ومطابخ البحر المتوسط (خصوصًا الإيطالية)باستعمال زيت الزيتون وفيرًا والزعتر والثوم ومنتجات سواحل المتوسط من خضَر وفاكهة. وهو يتشارك مع الدول العربية المجاورة بصحون المازة والمتبَّلات والمحاشي ووجبات جانبية كالفلافل والفول واللبنة و”البابا غنوج”.

*****

5 ــ تقاليد المطبخ اللبناني وانتشارها

يقدّم المطبخ اللبناني أطباقًا مشوية ومطبوخة ومقلية بالفرن أو مطبّخة بزيت الزيتون (Sautée). ولا تُستعمل الزبدة والكريما كما في المطابخ الأوروبية إلا نادرًا في بعض الحلويات.و”الصلصة” (Sauces) الأساسية في المطابخ الأوروبي ليست موجودة في المطبخ اللبناني ويستعاض عنه بالمرق الذي يتأتّى من مزيج التوابل ونكهة الخضَر الطازجة ولحوم مستعملة في الوعاء وزيوت وسمن ينتج عنها سائل لزج يسمونه في الغرب ستوك (Stock). وعوض اللحوم المحفوظة في أوروبا يتناول اللبنانيون وسكان المشرق اللحم النَيْءَ الخالي من الدهن والعروق، كما في “الكبّة” والبسطرما الأرمنية. ويستعمل لحم الكبّة في إعداد أقراص الكبة المقلية والكبة بالصواني. ومن المحاشي يقدّم ورق العريش والكوسى والباذنجان والفليفلة ويحشى بالأرزّ واللحم وأحيانًا بالخضَر للنباتيين.أما طبق “القوزة” فأصله من بلاد العرب: صدر كبير يتوسطه خروف محشيٌّ بعناية لساعات على طبق غني من الأرزّ بالسمن العربي وكمية مكسرات مقليةكاللوز والصنوبر والخضَر المشوية، وقد تضاف إلى الخروف دجاجات مشوية. هذا الطبق يسمونه “المنسف” يتحلّق حوله عدد كبير من الضيوف، يتناولون الطعام باليد، أو يسكبون كميات صغيرة في طبق فردي. ولتسهيل مضغه تقدَّم “القوزة” مع لبن الماعز فيأقداح متوسطة الحجم. و”المنسف” بدأ في أجواء قبلية وبدوية قبل الإسلام، وبات من أبرز أصناف شهر رمضان وعيد الفطر المفضلة وفي أوساط العائلات الميسورة في مناسبات الزواج والولادة والأفراح.

6 ــ انتشار تراث الطعام اللبناني في المدينة

قبل عولمة وجبات الطعام حول العالم من شبكات “ماكدونالد” و”كنتاكي تشيكن” و”ستار باكص”، … كانت منتشرةً أطباقُ مطاعم لبنانية ومطبخ لبناني في بيروت الخمسينات والستينات، وأحيانًا في مطاعم بسيطة ضيقة ذات وجبة واحدة من صمف واحد (لفّة فلافل أو صحن فول) لكنها اكتسبت شهرة وطنية عريضة، وأَمَّها الرواد من مناطق بعيدة. وقد ينتقل المواطن إلى طرابلس لتناول حلاوة الجبن والكنافة الطرابلسية، والتوقّف في جبيل للبوظة والعصير، والتوجّه إلى محالّ الفلافل والشاورما والفول والحمّص في ساحة البرج، وقد يشتري حلوى السنيورة في صيدا. فمحالّ الحلويات المنتشرة في المدن اللبنانية الرئيسة لا تضاهيها سوى أسواق دمشق وحلب نوعيةًونكهة، وتفوق عمقًا إبداعيًا ما قدّمته الولايات المتحدة منذ 1776 إذ كان أفضل ما يتناوله الأميركي في بلاده حتى خمسينات القرن العشرين: البوظة والمرطبات.

وكما تذكّر محمد أبو سمرادور السينما القديمة في بيروت، كتب “الشيف رمزي شويري” مقدّمة جميلة عن مطاعم بيروت القديمة في كتابه التراثي، مبرِّرًا اقتصار اهتمامه على المطبخ اللبناني دون سواه في مطاعم العاصمة الكثيرة: “هذا ما جعلني لا أقف عند مطاعم قيّمة رفيعة، بعضها ممتاز الآداء، تعِدُّ مأكولات من مطابخ مختلفة أوروبية وآسيوية، وأتجاهل وجبات سريعة دخل نمطها بلادنا وتنمو مراكزها كالفطر. إنها غريبة عن عراقة مطبخنا وليست من تراثنا فيشيء“[8].

في بيروت الستينات والسبعينات كان المطبخ اللبناني سيّد المطابخ بدون منافس أو شريك، حتى مع مطاعم تقدّم الوجبات الفرنسية والايطالية والأميركية والصينية والهندية. فمن ساحة البرج و”مطعم أبو عفيف” للمشاوي والمازات والحمّص بطحينة والشاورما، و”دكان جبران” للدجاج بالأرّز والسمك و”ملحمة عون” و”فرن عميرة” و”مطعم العائلات” (يحيى حسن) الصيفي للمشاوي وأصناف الكَباب الحلبي، و”فول وحمص مرّوش” على شارع بيكو، و”مطعم أبو عبد البيروتي” في سوق الجَمِيل بصحنه اليومي وأطباقه اللبنانية، كان يقصده التجار والزبائن من سوق أياس وسوق سرسق سوق الطويلة، و”مطعم العجمي” في سوق الطويلة المرتبط اسمه طويلًا بجريدة“النهار”(مكاتبها كانت فوق المطعم). وكان “العجمي” ملتقى المثقفين والصحافيين فترتَئِذٍ، وخصوصًا في المساء بعد انتهاء عروض السينما والمسرح في وسط بيروت، ويقدّم مجموعة كبيرة من المازات والأطباق اللبنانية الرئيسية.

بعد انتقال “النهار” إلى شارع الحمرا افتتح في مبناها الجديد مطعم مشابه لـ”العجمي” هو “مطعم البرمكي”. وفي رأس بيروت اشتهر “مطعم فيصل” منذ الثلاثينات وأصبح مطعم الجامعة الأميركية المفضّل لأكثر من خمسين عامًا. لكنه أقفل بعد الحرب ليظهر مكانه فرع ماكدونالدز. واشتهرت مطاعم “جبران”و”أنكل سام” و”سقراط”وفرع لمطعم “مروش”. ومن هناك إلى الروشة حيث مطاعم “دبيبو” و”يلدزلار”(فرع ضخم لـ”مطعم العائلات” في الصيفي)، و”نصر” و”غلاييني” و”الجندول” وGrotte aux pigeons، وهي مطاعم كبرى ابتكرت لائحة المازة العملاقة غير المسبوقة فكانت تزّين موائدها بأكثر من 50 صحنًا مازات مختلفة بين بارد وسخن ونحو 20 نوع سلطات، إلى المقبلات والمقالي والمعجنات والخُضَر الطازجة والمقدّدات والمعلَّبات[9]. وكما في المطبخ التقليدي كذلك في ثمار البحر كـمطعم السمك “مقهى الحاج داود” في عين المريسة وكان يقدّم السمك المقلي رأْسًا من شباك الصيادين أمامه، واشتهر مطعم أسماك بيت تويني بمازات بحرية وحنكليس بالطرطور. وازدهرت في الماضي محالّ الفلافل في أطراف الساحة وشوارعها الفرعية نحو سوق سرسق أو ساحة الدباس وشارع الأمير بشير، ومنها “فلافل صهيون” في أول طريق الشام، و”فلافل المصري” بجوار “أبو عفيف” و”فلافل فريحة” في أول شارع غورو. وفي منطقة الدورة وبرج حمّود، حيث الوجود الأرمني الكثيف، ازدهرت مطاعم الأرمن والحلبيين كـ”مطعم فريج” للشاورما والسجق. وامتدت محالّ الفروج المشوي الشعبية إلى كافة المناطق اللبنانية مع توفّر كميات تجارية من الدجاج في الخمسينات، بدءًا من وجبة “فروج على الفحم” إذ ترافق انتشاره مع ظهور شوَّايات تجارية تتسّع لعشرة أو عشرين فروجًافي الشارع أمام الزبائن. بات الفروج المشوي طعامًا شعبيًا إلى جانب الفلافل وصحن الفول بعدما كان قصرًا على الميسورين.

ومن الحلويات اشتهرت “حلويات الصمدي” للبقلاوة وصدور المعمول والكنافةالتي ألفها جميع اللبنانيين بفرعها الأقدم عند تقاطع شارع الأمير بشير مع ساحة البرج، و”حلويات الصمدي” و”حلويات البحصلي”التي زّين جدارها بيتٌ أحمدشوقي:

إِثنان حَـدِّثْ بالحلاوة عنهما:ثغـرُ الحبيب وطَعـمُ حَلوَى البحصلي

وثمة “حلويات العريسي” ودكان “حلويات الشامي” للعوامات والمعكْرون والمشبّك والقطايف، وإلى جانبه دكان المرطبات اللبنانية “كازوز جلّول” المُبَرَّدة على ألواح الثلج، ثم “محلات البركة” قرب سوق أَياس التي اشتهرت بالمهلبية والــ”رزّ بحليب” والسحلب والمرطبات وخصوصًا الجلَّاب بالصنوبر.

وكما في بيروت كذلك في طرابلس وصيدا حيث اشتهرت محلات الحلويات:”الحلاب” و”العرجا” في طرابلس، و”البابا” و”السنيورة” في صيدا[10]. ومن المشاهد الجميلة أيامئذٍ حشود اللبنانيين أمام محلات الحلويات فيالمناسبات والأعياد كعيدي الميلاد ورأس السنة وعيد الغطاس وانتقال العذراء ورمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى، حيث تعلو أكوام المعمول والبقلاوة والكلَّاج وزنود الست، فتخرج امرأة من هنا حاملة صندوقًا يحوي البقلاوة، ورجل من هناك يحمل ربطة معمول المدّ والصفوف والنمّورة.

قبل 1975 كان على شاري الحلويات أن يحضر إلى وسط بيروت، قبل انتشار الفروع. ويؤسف أنّ هذا التراث الغنيّ من المطاعم والدكاكين الأصيلة دمّرته حرب السنتين.

وعدا المطاعم والأفران ومحالّ الحلويات ودكاكين الفلافل والملحمات، ازدهرت المقاهي وهي استمرار تراث بدأ في بغداد ودمشق والموصل وحلب قبل ألف عام. ففي شارع بيكو في بيروت اشتهر مقهى “الأوتوماتيك” قبالة بلدية بيروت، لتقديم القهوة والشاي والمهلبية والأرز بالحليب والسحلب والقطايف بالقشطة والبوظة الشامية من صنع طانيوس ورد في محلّه (الأشرفية) وهي عُرفت بـ”بوظة ورد”. وبدأت ظاهرة “مقهى الرصيف” الباريسية (café trottoir) في بيروت مع مطلع الستينات قبل انتشارها حتى في أميركا الشمالية، وكذلك الــ”هورس شو” في شارع الحمرا العصري و”المودكا” و”الموفنبيك” والـ”ستراند” والـ”كافيه دي باري”، وفي الروشة الـ”الدولتشي فيتا” ملتقى الشعراء والمنشقين العرب، ومطعم “يلدزلار” الشهير بمطبخه اللبناني العريق.

وكان وسط بيروت مركزًا هامًا لبيع الفاكهة والخُضَر والبقالة، كـمحالّ “الحلبي” الراقية (سوق الفرنج) مقدمة الأغذية الأوروبية المستوردة لزبائنها من الأغنياء، إلى “سوق النورية” الضامِّ عشرةأسواق تقريبًا: سوق السمك وسوق الخضَر وسوق اللحم وسوق الدجاج وسوق أبو النصر للتوابل والحبوب والمطيّبات. وعن رمزي شويري أنّ “سوق أبو النصر كان تراثي الطابع قبل أن تقضي عليه الحرب، وكان يشبه أسواق طرابلس وحلب القديمة”[11].

في كندا وحدها اليوم نحو 5000 مطعم لبناني، وفي الولايات المتحدة أضعاف هذا العدد، إلى آلاف المطاعم اللبنانية في الخليج العربي والسعودية وسائر الدول العربية، ومئات منها في باريس ولندن وبرلين وروما.

وبذلك يكون ينتشر تراث المطبخ اللبناني في العالم أفضل سفير للثقافة الشعبية اللبنانية، لا يقل أهمية عن “سباغيتي” إيطاليا و”بيتزا” نابولي وسائر الأصناف التي تحمل أسماء بلدانها وبها تفاخر.

[1] –Harry Nickles, La Cuisine du Moyen-Orient, New York, Time Life International Nederland, 1969, p. 8-20.

[2] ــأنيس فريحة، إسمع يا رضا، ص. 200-201.

[3] ــمسعود ضاهر، تاريخ لبنان الاجتماعي، ص. 20.

[4] ــلبيب عبد الساتر، التاريخ المعاصر، بيروت، دار المشرق، 1986، ص. 11-12.

[5] ــ المصدر نفسه، ص. 7-8.

[6] ــأنيس فريحة، اسمع يا رضا!، بيروت، دار المطبوعات المصورة، 1979، ص. 128-135.

[7] –Harry Nickles, Middle Easter Cooking, New York, Time Life Books, 1969, p. 8-15.

[8] ــرمزي نديم شويري، الشيف رمزي من تراث لبنان: موسوعة شاملة عن المطبخ اللبناني التراثي، بيروت، طباعة خاصة، 2002، ص. 13.

[9] ــرمزي نديم شويري،المصدر نفسه، ص. 13.

[10] ــرمزي نديم شويري،المصدر نفسه، ص. 10.

[11] ــرمزي نديم شويري،المصدر نفسه، ص. 11.

****

(*) عن مجلة “مرايا التراث” التي يُصدرها “مركز التراث اللبناني” في الجامعة اللبنانية الأَميركية.