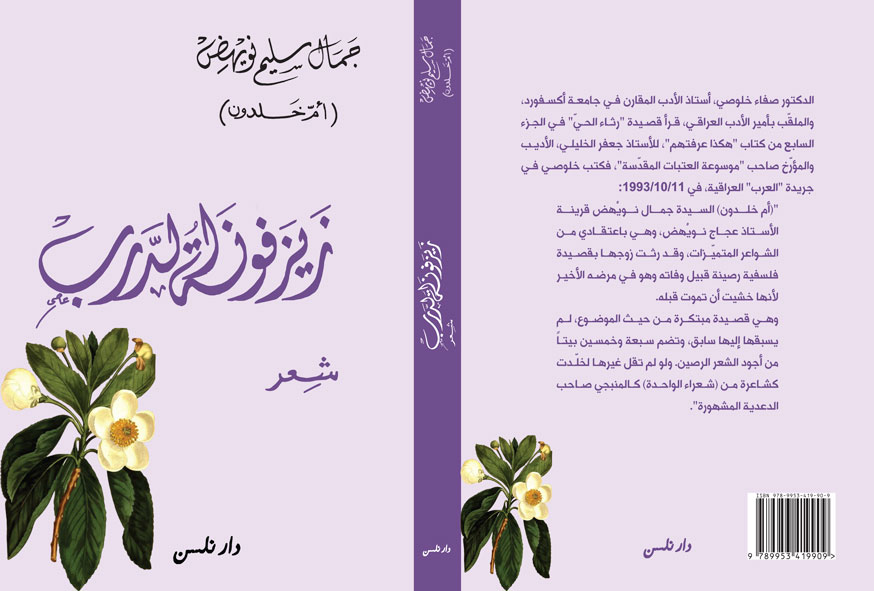

“زيزفونة” أمّ خلدون تُزهر وتُثمر*

سلمان زين الدين

(1)

في الثالث والعشرين من آذار 2012، وبدعوة من “دار الندوة” في بيروت، كان لي شرف المشاركة في إطلاق الأعمال الروائية الكاملة للروائية اللبنانية الأصل، الفلسطينية النضال، العربية الانتماء، جمال سليم نويهض، أمّ خلدون، التي أصدرتها ابنتها الدكتورة بيان نويهض الحوت. يومها، أنهيت كلمتي بالقول: “من كانت لها ابنةٌ كبيان فلن تموت أبدًا“.

واليوم، إذ تُطلق الدكتورة بيان أعمال أمّها الشعرية الكاملة، أجدني مدفوعًا إلى تكرار القول نفسه. ذلك أنّ الأبناء والبنات الذين يحفظون أهلهم، وينشرون آثارهم، يمنحونهم أعمارًا جديدة، فتتقمّص أرواحُهم الكتب ، وهي أطول عمرًا من الأجساد بالتأكيد. ويضربون هم دروسًا في الوفاء وبِرّ الوالدين، الأمر الذي ينطبق على الدكتورة بيان بامتياز.

(2)

تأتي أم خلدون إلى الشعر متأخّرة، فهي المولودة في مدينة الشويفات في العام 1906، لأبٍ لبناني هو الدكتور يوسف سليم وأمٍّ تركية هي رنغي غول، تبدأ بتذييل قصائدها بدءًا من العام 1950، أي أنّها بدأت تكتب الشعر في منتصف العقد الخامس من العمر. ولعلّ السبب في هذا التأخّر يعود إلى انشغالها، في أوّل عهدها بالكتابة، بكتابة القصّة القصيرة والمسرحية والرواية. والمفارق أنّ هذه السيّدة لم تتح لها الظروف التاريخية التي عاشتها تحقيق حلمها في متابعة الدراسة، فدرست على نفسها، وانكبّت على المطالعة تعوّض بها حلمها المكسور، وكان لها في أسرتها أكثر من نصير لا سيّما زوجها العلاّمة عجاج نويهض. ومع هذا، استطاعت أن تثبت وجودها الإبداعي في مرحلة مبكّرة، سواءٌ في الرواية أو في الشعر، فلا تقلّ شعرية قصائدها عن روائية رواياتها، رغم غلبة لقب الروائية فيها على الشاعرة.

يشتمل ديوان أم خلدون على ستٍّ وثمانين قصيدة، ومسرحية شعرية واحدة. ويتوزّع على: سبعٍ وعشرين قصيدة في وصف الطبيعة، اثنتين وعشرين قصيدة في الوطنيات، ثماني عشرة قصيدة في الوجدانيات، خمس عشرة قصيدة في الرثاء، وأربع قصص شعرية. وباحتساب النسب المئوية لهذه الأغراض الشعرية من الديوان، بمعزل عن المسرحية الشعرية، يتبيّن لنا أنّ وصف الطبيعة يشغل نسبة 31% منه، وهي الأعلى، تليها 26% للوطنيات، 21% للوجدانيات، 17% للرثاء، و4% للقصص الشعري. وهذه النسب تعكس طبيعة الحياة التي عاشتها الشاعرة، سواءٌ في نشأتها الريفية، أو في انتمائها الوطني والقومي، أو في مشاعرها الإنسانية.

ولا يقتصر التعدّد في الديوان على الأغراض الشعرية آنفة الذكر بل يتعدّاها إلى الأشكال أو الأنواع، فيشتمل على: القصيدة العمودية، الموشّح، القصّة الشعرية، المخمّسات، والمسرحية الشعرية. وهو تعدّدٌ يُضفي عليه التنوّع، ويُغنيه، ويعكس قدرة الشاعرة على الخوض في الأغراض والأشكال الشعرية المختلفة.

(3)

في الطبيعيّات، يشغل وصف الطبيعة الحيِّز الأكبر من الديوان، ويتمّ في سبعٍ وعشرين قصيدة تمثّل نسبة 31% منه. وهذا أمرٌ طبيعي لشاعرة نشأت في بيئة ريفية، وتنقّلت بين جباع الشوف وشحيم إقليم الخروب، وباكرت الكرم لتملأ سلّتها بالعنب، وتنزّهت مع رفيقاتها في الأودية والسفوح، وراقبت نموّ الأشجار، وطاردت العصافير والفراشات، وقرأت في كتاب الأزهار، وتفاعلت مع الطبيعة. وإذا كان الوصف محكّ قرائح الشعراء، على حد تعبير الشاعر الأمير أمين آل ناصر الدين، في مقدّمة كتابه “صدى الخاطر”، فإنّ أم خلدون بوصفها الطبيعة أثبتت أنّها شاعرة بامتياز. والطبيعة حاضرة بقوّة في عناوين القصائد الداخلة في هذا الباب وفي المتون.

في العناوين، ترد أسماء الأزهار في سبعة منها، وأسماء الأشجار في خمسة منها، وأسماء الفصول في خمسة منها، وأسماء الكواكب في أربعة منها، وأسماء الطيور في ثلاثة منها. وفي الشكل، يتراوح العنوان بين صيغ: المفردة الوحدة، والإضافة، والعطف، والجملة الاسمية.

في المتون، تتفاعل أمّ خلدون مع الطبيعة، فتقوم القصيدة على جدلية الإنساني / الطبيعي، ويتمّ هذا التفاعل الجدلي من خلال أنسنة مفردات الطبيعة، من جهة، فأوراق الكرمة حسناء، والعنقود طفل، والعريشة جارة، والدوالي ذوات عيون، كما نرى في قصيدة “الكرمة”، وتجعل للزنبقة وجنة وثغرًا وعنقًا، كما نرى في قصيدة “الزنبقة”. ويتمّ التفاعل، من جهة ثانية، من خلال مخاطبة أشياء الطبيعة وتحويلها إلى شخصيات “شعرية”. (https://kumorisushi.com/) ويتمّ، من جهة ثالثة، من خلال القصيدة القصّة التي تتّخذ من عناصر الطبيعة شخصيات سرد ـ شعرية تنخرط في حوار فيما بينها. وعليه، لا تصف أمّ خلدون الطبيعة وصفًا موضوعيًّا، بل وصفًا ذاتيًّا، تُسبغ فيه الشاعرة من ذاتها على الموصوف، فتخرجه من موضوعيّته إلى ذاتيّتها. وبذلك، يتحوّل إلى شيء يخصّها، ويشبهها، ويعكس حسّها المرهف، وملاحظتها الدقيقة، وقدرتها على الانفعال والفعل. وبالانتقال من التنظير إلى التمثيل، تتمّ علاقة الأنا الشاعرة بالطبيعة، على مستوياتٍ عدّة، وتتدرّج صُعُدًا من الانفعال بها إلى التفاعل معها إلى التوحّد بها.

– على المستوى الأوّل، تنفعل بشربينة الدير بقوّة، ويبلغ من فرط انفعالها أنّها شاهدتها عام 1926 ووصفتها عام 1952، أي بعد مرور ستٍّ وعشرين عامًا على المشاهدة. ومع ذلك، جاء نصُّها طازجًا كأنّها شاهدتها للتوّ:

خفقـَتْ خفقــةَ قلبٍ شــاقَـــهُ ذكرُ تِربِ المهدِ في سفحِ الأجَمْ

وبكَـتْ من لوعةِ القلبِ ندًى لمْ تُجَفِّفْهُ سمـــــــومٌ كالحِمــَـــمْ

وشكَتْ لي وحـــدةً قاســــيةً بينَ أطــــوادٍ أُصيبوا بالصَّمـَــــمْ (ص 52).

– على المستوى الثاني، تتفاعل الشاعرة مع موضوعها، وتنتقل من الانفعال السريع إلى التأمّل العميق، وتخرج بنتائج هي أقرب إلى الحقائق الثابتة، كهذا البيت حمّال الأوجه الذي يوحي باستمرارية الحياة، ويشي بالتقمّص:

لا تموتُ الأوراقُ إلاّ لتحيــــــا رغمَ أنّ الخريفَ سيفُ المنايا (ص 20)

أو كهذين البيتين اللذين يعبّران عن مقولة “البقاء للأقوى”:

أوَيبقى سوى الأشدِّ صلاحًا ولبابُ الحياةِ حُسْنُ السَّجايا

سُنّةُ اللهِ في النَّبــاتِ وفي الحيــوانِ في النـّـاسِ في عمــومِ البرايــــــا (ص 21)

– على المستوى الثالث، تتمنّى الشاعرة التوحّد بالطبيعة، من خلال انصهارها بالشمس:

تمنَّيْتُ أُلقى على صدرِهـــــــا وأُصهَرُ في وهجِــــها الرّاسبِ

وأُغزَلُ مع خيطِها في الفضـا وأُرخى على الطَّفَـــحِ السّاربِ (ص 55)

على أنّ التعبير عن هذه العلاقة، في مستوياتها كافّة، يتراوح بين التعبير بالفكرة، والتعبير بالصورة ما يكثّف درجة الشعريّة في القصيدة. والشاعرة تستطيع بما أُوتيت من مخيّلة قويّة أن تحشد مجموعة من الصور في بيتٍ واحدٍ من الشعر، كما هي الحال في هذين البيتين اللذين تصف فيهما عصفورة في حوض بنفسج:

نطَّـــتْ وغطَّـــتْ وانثنَـــتْ تنفــضُ ريشًـــا قدْ نشـــرْ

رقّاصــــــــةٌ غطّاســــــــةٌ قفّــــــازةٌ لا تستقـــــــــــرْ (ص 50)

فالبيت الأوّل يحتوي على خمس صور، والبيت الثاني على أربع. وكم يُذكّرُنا وصف أمّ خلدون عصفورتها بوصف الشاعر الجاهلي امرىء القيس جواده حين يقول:

مِكَــرٍّ مِفَــرٍّ مقبــلٍ مدبــرٍ معًا كجلمودِ صخرٍ حطَّهُ السَّيلُ منْ علِ

على ما بين العصرين من مسافة زمنية وحضارية.

(4)

في الوطنيات، يلي الشعر الوطني شعر الطبيعة حضورًا في الديوان، ويشغل اثنتين وعشرين قصيدة، تشكّل نسبة 26% منه. ويختلط الهمّ الوطني فيه بالهمّين الاجتماعي والقومي. وتتمحور ثيمات القصائد حول: إعلاء الشعور الوطني، تمجيد الشهادة والشهداء، التعاطف مع الضحايا، التنديد بالضعف العربي، تعرية الأعداء وتفنيد دعاواهم وإدانة ممارساتهم العدوانية، وغيرها. ويتراوح الفضاء الشعري بين فلسطين ولبنان والأردن ومصر وسائر الدول العربية، أي أنّنا إزاء فضاء وطني / قومي، على أنّ فلسطين وقضيتها تستأثر بحصة الأسد بين القصائد. وهذا أمرٌ طبيعي من شاعرة ولدت في لبنان، وعاشت شطرًا من عمرها في فلسطين، وأقامت في الأردن. والشاعرة، في هذا القسم، تتمخّض عن نَفَسٍ شعري طويل، تكتب المطوّلات الشعرية وتحافظ، في الوقت نفسه، على وحدة مستوى القصيدة دون السقوط في مطبّات شعرية، رغم أنّ الإطالة كثيرًا ما تكون على حساب الشعر عندها، وعند سواها من الشعراء.

في هذا القسم، ثمّة تجاور وتداخل وتفاعل بين الهموم الاجتماعية والوطنية والقومية، ما نقع عليه بين القصائد المتعدّدة أو ضمن القصيدة الواحدة، الأمر الذي يعكس طبيعة العلاقات بينها في الواقع العربي، حيث لا يمكن الفصل بين الاجتماعي والوطني والقومي والإنساني.

– على المستوى الاجتماعي، تتناول الشاعرة مأساة اللاجئين الفلسطينيين في غير قصيدة من ديوانها، سواءٌ بقصائد خاصّة أو بأبيات من القصائد الأخرى، وتُبرِزُ معاناتهم ظلم البشر وظلم الطبيعة، وتتمظهر هذه المعاناة المزدوجة في: الفقر، الإقامة في الأكواخ والخيام، التعرّض للعواصف والأمطار، تألّب الأعداء والأصدقاء عليهم، شحُّ المنظّمات الدوليّة، والتشتُّت تحت كلِّ سماء:

سِيمَتْ فلسطينُ العزيزةُ ذلَّةً وتحكّمَتْ في عُرْبِها الأقوامُ

وتفرَّقَتْ سُبُلُ العبادِ فلاجئٌ ضمَّتْهُ مِصْرٌ وآخرونَ الشّامُ (ص 132).

على أنّ قيام الشاعرة بتصوير واقع اللاجئين البائس لا يعني التسليم به، فتدعوهم إلى القوّة ورفض الذل، في عالم تسود فيه شريعة الغاب:

فكونوا ذئــابــــًا بنيَّ غدًا ولا تختشوا الموتَ واخشوا النِّعمْ

ولقمةَ عيشٍ تعودُ علينا بأســــــوأَ ما تحتـــــويه اللقـــــــمْ (ص 128).

– على المستوى الوطني، تتغنّى الشاعرة ببلادها وتاريخها وشهدائها. توزّع شعرها على غير وطن؛ تندّد بالحرب الأهلية اللبنانية، تتذكّر معاناة القدس في ظلّ الانتداب الانكليزي، تغنّي صمود غزة في وجه الاحتلال الاسرائيلي، وتمجّد بطولة بور سعيد في العام 1956، وتستنهض الأردن من خلال النهر الذي ترمز به إلى الوطن متّكئةً، في استنهاضها، على المأثور الديني:

أرغِ وأزبدْ لا تكنْ مثلَ عصا في يدي موسى نراها أُفعوانْ

وتلقّفْ سحرّهُمْ مثلَ القضا واجرِ في واديكَ ممدودَ العنانْ (ص 91). – على المستوى القومي، تشكّل قصيدة “النشيد العربي” خير تعبير عن إيمان الشاعرة بالقومية العربية، وفيها تقوم بمسرحة الشعر متّخذةً من الدول العربية شخصيات مسرحـ ـ شعرية، فتنشد كلّ دولة منفردةً مقطعًا يخصّها من النشيد، ثم تنشد الدول مجتمعةً المقطع الأخير، في إحالة واضحة إلى إيمان أمّ خلدون بحتمية الوحدة العربية.

(5)

في الوجدانيات، يشتمل الديوان على ثماني عشرة قصيدة تشكّل ما نسبته 21% منه. وهي قصائد ترتفع فيها درجة الشعرية للصوقها بالذات الشاعرة التي تترنّح تحت: وطأة المرض، وتصرّم الزمن، وعجز الشيخوخة، والتصحّر الداخلي، وثقل الواجب، وهيض الجناح…لكنّ الشاعرة، رغم هذه الأثقال، لا تفقد الأمل، وتُصدّر عن نظرة إيجابية إلى الحياة والمستقبل. على أنّ تقلّبها بين الحالات المختلفة يخضع لتقلّبات المزاج التي يعاني منها الشعراء. ويمكن القول أن الشكوى من تغيّر الأحوال تغلب على وجدانيّاتها، لكنّها، في الوقت نفسه، تترك للأمل مطرحًا تشغله بعض القصائد. ففي معرِض الشكوى من التصحّر الداخلي، تقول:

أٌفتِّشُ في الصحراءِ عن ظلِّ واحةٍ فتمتدُّ صحرائي ولا ظلَّ للظلِّ (ص 149).

وفي معرِض الشكوى من تصرُّم الزمن، تقول:

راحَ الصِّبا يا ويلتا ما درى قلبي بِهِ إلاّ على غفلةِ (ص 152).

وفي معرِض الشكوى من ثِقَلِ الشيخوخة، تقول:

حلَّ الفَناءُ بأغصاني فجفَّفَها والجذعُ أصبحَ كالصَّوّانِ في الحجرِ

والقلبُ أضحى كثيبًا للرمال فلا تذروهُ إلاّ رياحُ الهمِّ والكدرِ (ص 199).

وفي معرِض الشكوى من هيض الجناح، تُقارن نفسها بكنارٍ كسير الجناح، بالقول:

كناري كلانا أسيرٌ حرونْ فقيدُكَ عجزٌ وقيدي جنونْ

خُلِقْتَ طليقًا فَنُحْتَ أسًى وغنَّيْتُ للقيدِ حتّى يهونْ (ص 184).

وهي مقارنةٌ تستحضرُ أخرى مشابهةً لها، في تاريخ الشعر العربي، حين قارن أبو فراس الحمداني الأسير نفسه بحمامةٍ طليقة، بالقول:

أيضحكُ مأسورٌ وتبكي طليقةٌ ويسكتُ محزونٌ ويندبُ سالِ

في مقابل هذه الشكوى المربّعة، تعتصم الشاعرة بحبل الإيمان بالله، وتُحدِّثُ بنعمةِ ربِّها في كلِّ زمانٍ ومكان:

يا ربّ أيــــنَ مشيْـــتُ أراكَ في كـــلِّ دربِ

إنْ نمْتُ أوْ إنْ صحوْتُ أحسُّ أنّــــكَ قربـي (ص 180).

ويبلغ بها الإيمان حدَّ اعتبار الموت بداية جديدة وليس نهاية الإنسان:

ليسَ في الموتِ النهايهْ إنَّ للإنســــانِ غايـــهْ

لن يموتَ، اليوم، إنســـــانٌ رأى المــــوتَ البـــــدايــــــــهْ (ص 188).

(6)

في الرثاء، ترتفع وتيرة الشعرية عنها في الأغراض الأخرى، لصدور القصائد عن ذاتِ شاعرة يُوجعها: فراق الأحبة، ورحيل الأصدقاء، وتحوّل الأماكن، وتغيّر الأزمنة….، وتشكّل قصائد هذا الباب الخمس عشرة ما نسبته 17% من الديوان. وهي تتوزّع على رثاء الأم والإخوة والأخت والزوج وابن العم وبعض الصديقات والأصدقاء والمنزل القديم، فتجمع بين رثاء الإنسان في رحيله عن هذه الدنيا، ورثاء المكان في تحوّلاته الحتمية، وهنا تقترب الشاعرة من الوقوف على الأطلال، ولكن بصيغة حضرية. ويحضر الهاجس الوطني والقومي في معظم القصائد باعتباره من مآثر المرثي، وقد تجمع القصيدة الواحدة بين المآثر الداخلية للراحل والملامح الخارجية، في وصف داخلي / خارجي، في آن. على أن درجة حرارة الرثاء تزداد كلّما ازدادت درجة القرابة من الشاعرة. والمفارق أن مرور الزمن لا يخفّف من هذه الحرارة، فتبدو قصيدة “الذكرى الخالدة” التي نظمتها، بعد مرور ربع قرن على استشهاد أخيها المناضل العربي فؤاد سليم، كأنها كتبت لحظة استشهاده، ويصح ذلك في قصيدة “أخي عارف” التي نظمتها في الذكرى العاشرة لرحيله، وفي قصيدة “أخي فؤاد” أيضًا.

في رثاء إخوتها الثلاثة الذين سبقوها إلى الرحيل، تتجلّى عاطفة الأخوّة في أنبل تجلّياتها لدى أم خلدون، فالأخ هو دنياها وعمرها، وهي، حين يغادرها، تتمنى لو تموت معه:

أنا إنْ بكيتُكَ يا أخي بكيْتُ دنيايَ مَعَكْ (ص 238).

عشْنا معًا سبعينَ عامًا ليتني متُّ معَكْ (ص 239).

وفي رثاء زوجها الحي العلاّمة عجاج نويهض، يتجلّى الوفاء الزوجي بأبهى صوره. والمفارق، هنا، أنّها ترثيه قبل رحيله خشية أن يفاجئها الموت قبل تتميم واجبها نحوه. وتطلّ من خلال قصيدتها على فلسفة الحياة والموت والعلاقة بينهما، فتصف الحياة بالقول:

هيَ أمُّنا والأمُّ ترأمُ وُلْدَها تحنو على الأبناءِ والأحفادِ

لكنّها بنتُ المماتِ وأختُهُ وأمينةُ السِّرِّ الخفيِّ البادي

تبكي وتضحكُ للبنينِ فموتُ ذا كحياةِ ذا والموتُ كالميلادِ (ص 240).

ولا يقتصر الرثاء في الديوان على الراحلين من البشر بل يتعدّاهم إلى المكان، في نوعٍ من الوقوف الحديث على الأطلال، فترثي، ذات قصيدة جميلة، منزلاً قديمًا سكنته الأسرة، يوقظ فيها، حين تمرّ به، كوامن الشجن وموجع الذكريات، فتقرن بين البيت المهجور والوجوه الراحلة، وتطرح سؤالها الموجع:

أينَ تلكَ الوجوهُ غابَتْ جميعًا تحتَ هام الثرى ورطبِ الترابِ؟ (ص 207).

وهو سؤالٌ ما انفكّ الإنسان يطرحُهُ منذ أقدم العصور. إنّهُ سؤالُ الموتِ بامتياز.

(7)

إنّ شاعريّة أمِّ خلدون في الديوان لا تقتصر على الأغراض التقليدية التي مرّ ذكرها، وهي المطروقة بكثرة في تاريخ الشعر العربي، بل تتعدّى ذلك إلى أغراضٍ قلَّ طارقوها، ودروبٍ ندرَ سالكوها، فتضع القصّة الشعرية “تائه في الصحراء” جاعلةً من السرد إطارًا للشعر، وتقتبس قصصًا من الأدبين العربي والعالمي، فتحوّلها إلى قصائد شعرية، وتتصرّف بالأحداث وفق منظورها ومقتضيات العمليّة الشعرية، كقصّة “البنفسجة الطَّموح” لجبران خليل جبران و”البلبل والوردة” لأوسكار وايلد، أو تقوم بمسرحتها، كقصّة “الصيّاد” لفيكتور هيجو.

إلى ذلك، تكتب أم خلدون المسرحية الشعرية المستوحاة أحداثها من التراث العربي، كمسرحية “عمر ونُعم”، وتنضمّ إلى الشعراء الذين سبقوها إلى كتابة هذا النوع الأدبي كأحمد شوقي، وعبد العزيز أباضة وغيرهما، ولا تقلّ عنهم براعةً في ركوب هذا المركب الخشن رغم تواضعها الشديد الذي تعبّر عنه في مقدّمة المسرحية.

وعودٌ على بدء، يُشكّل إقدام الدكتورة بيان نويهض الحوت على إصدار ديوان أمّها، ولو متأخّرة، خطوةً في الاتجاه الصحيح، تُكمل بها خطوتها الأخرى التي أقدمت عليها في العام 2012 حين أصدرت لها أعمالها الروائية الكاملة، لا سيّما أنّ أمّ خلدون، الروائية والشاعرة، تستحقّ الخروج من ظلمة الطيِّ إلى نور النشر. وبذلك، تكون خير بنتٍ لخير أمّ، وتمنح أمّها حياةً جديدة. وهنا، أراني مدفوعًا إلى استعادة ما قلته فيها، منذ تسع سنوات، في “دار الندوة”، بتاريخ الثالث والعشرين من آذار 2012: “من كانت لها ابنةٌ كبيان فلن تموت أبدًا“.

***

(*) مقدّمة الأعمال الشعرية الكاملة للروائية والشاعرة الفسطينية أم خلدون جمال سليم نويهض التي تصدر عن دار نلسن، الأسبوع الجاري، بعنوان “زيزفونة الدرب”.