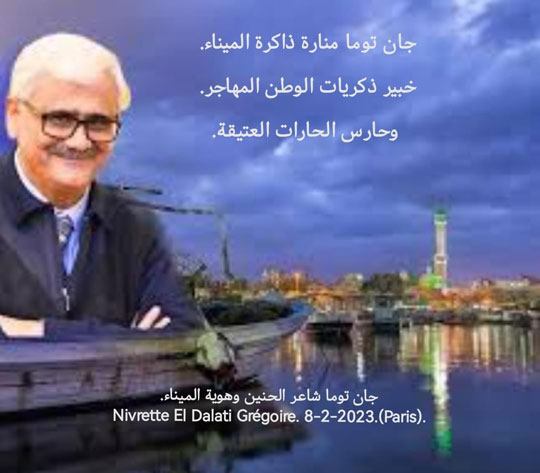

جان توما منارة ذاكرة الميناء خبير ذكريات الوطن المهاجر وحارس الحارات العتيقة

Nivrette El Dalati Grégoire. 7-2- 2023 (Paris)

“كما الاعصار” تأليف الدكتور جان عبد الله توما، منشورات “منتدى شاعر الكورة الخضراء الثقافيّ” 2022

كما تنام البيوت العتيقة على هدير البحر، تغفو ميناء جان توما على أرجوحة كلماته التي تشبهه، والتي عاد حنينها اليَّ ” كما الإعصار”، فأيقظ وجع غربتي الباريسيّة، واقتلع الشجون الغافية في ذاكرتي، فرحْتُ اُلَمْلِمُ بقايا ذكريات ضبابيّة من وطني، كانت تتطاير كأوراق الحزن في ملاعب عمري.

تتكاثر الوجوه، وتختفي خلف أسرار البحار، وبلحظة من الزمن، تتعب الأيام، ليأتي توما الميناء، يُلَمْلِم هذه الوجوه الضائعة، يرمّمُها في ذاكرته، ينير زواريب الماضي الغافية، بمصابيح يراعه، ويجرف ذكريات مدينته “كما الإعصار”، لتنام على عنق مينائه كعقد من حكايات.

تساءلت كثيراً: ماذا أكتب بعد عن جان توما، وقد أغنيت قاموسيّ بما كتبت عنه؟: (جان توما هويّة الميناء – شاعر الحنين – جواز سفر حنين مهاجر – شاعر الزمن المسافر- بوصلة الميناء – كتاباته تشبهه – كلماته تشبه أمواج بلدته – تعابيره شراع حنين – يتحوّل المكان عنده الى جارور حكايات – يجعل حجارته تنطق – يغفو على وسادة من ياسمين…الخ).

لكن! وجدت أنّني كلّما قرأته، توقظني كلماته كأمواج بحر، تلطم ذاكرتيّ بهدير جديد، يناجي يراعي للسفر البعيد، فأتوه بين صفحاته التي تشبه جسور عشاق، يتلاقون على معابرها، ليخطّوا حكايات لا يصحو فيها ليل ولا يموت نهار.

لقد أيقظ هذا الإعصار ضجيج الصمت الذي يؤنس وحدتي، فهبَّ الحنين من أعماق اشتياقي، وتسلّل عبر ضباب الماضي، ليسافر في سفن إبداع توما الميناء، ورحلت معه كغيمة حائرة في سماء غربتي الرماديّة، أبحث عن فُتات أحلامي، عمّا تبقّى من وطنٍ يتدحرج بين كلماته، وهو يتأبّط صندوق سيرة حياة مدينته، هرباً من الزمن سارق الأيام والمكان.

قرأت “كما الإعصار” فتهْتُ بين قهقهة مراكب مينائه العتيقة، وهالتْني أشباح ذكريات آتية من زمنٍ بعيد، تشلحها أمواج صفحاته، لتناجي وجع الأيام التي أضاعت وجوه الأحباب المسافرة في حقائب رحيلٍ تعبى، محمَّلةً بشوارع غافية، تختبىء في زواريبها ضحكات ودموع، ومقاهٍ صامتة تتثاءب على شواطئها، تنام في أفيائها كراسي قشٍ، يئست من انتظار وجوه، ضاعت بين سراديب السنين.

جان توما! خبير ذكريات الوطن المهاجر، وسور تتدلّى عليه سيرة مدينته الذاتيّة، كجداول من ياسمين. صيّاد يسرق أصداء الحنين من غربتك، ويجعل مكانك يذوب بِزَمانِك، فتنسى أين تحطّ الرّحال والترحال، وعندما تهبّ الشجون في أغوار زمنك “كما الإعصار”، تتردّد أن ترحل معه في كتاب، كي لا ترتجف كورقة خريفيّة بلّلها ثقل السنين، لكنك تغيب خلف غيمات كلماته لتَسْتَكينْ.

هكذا طرتُ بين أسراب صفحاته أبحث عن وطني، وعن عنواني، بين ركام كلماته، أقطف الياسمين المتدلّي على أسوار حكاياته، لأشمَّ روائح عمرٍ مضى، بين رحيل المكان وسفر الزمان.

في زمن أصبح فيه الوطن من ورق، تلهو به أيادي أطفال دون قلق، أتَى شاعر الياسمين والحبق، توما الميناء، يلملم بقايا منازل تَعِبَتْ شبابيكها من عناق جدران هربت منها الحكايات، وأسطُحِ تكسّر في سمائها القمر، فرسم هويّة مدينته بفنّ الإبداع الذاتيّ الذي أضفى على جمال الواقع احلاماً وخيالات، أعادتنا الى مراكب الوطن المهاجر.

جاء شاعر الحنين، ليرمّم بيراعه قلعة ذاكرة الميناء، وجسر العبور الى الطرقات الضبابيّة، فأعادني طفلة تُلَمْلِم كَمْشة من سنين، أغرق بين صناديق الأحلام، مشتاقة لرائحة زواريب الحارات العتيقة، وهاربة من ثقوب ليل وطني، كطائر ضلَّ الطريق.

“كما الإعصار” هو البحث عن الذات بين عاصفة الأيام، وعن الهويّة الضائعة، في هذا العالم الرماديّ، الغارق في أغوار المصالح الذاتيّة، حيث يموت الانسان على أعتاب أبواب الإنسانيّة، فيأخذ وجهة البحار متأبطاً شراع الأسفار، بعد أن مات الانتظار. وقد عبّر توما عن ذلك من خلال الإعصار الذي هبَّ بداخله، فتطايرت أوراقه الخريفيّة في ملاعب صفحاته، وخطَّتْ حكايات مدينته، فكان البحث عن :

(1- المكان والزمان في مجرى التغيّر العمرانيّ 2 – أوضاع الوطن والوجوه الضائعة 3- الهجرة وإفراغ الوطن، والشعور بالوحدة 4 – أهمية البيئة بين الماضي والحاضر).

1– جدليّة المكان والزمان وارتباطهما بالتغيّر العمرانيّ.

الأدب التوماويّ ملوَّن بمكان وزمان وطنه، وخاصة بمدينته، يظهر ذلك في كلماته التي تشبهه في كلّ مؤلفاته، حيث يضيع بين أمكنته التي يتماهى بها ويتفاعل معها، ليصبح هو ومدينته هويّة واحدة.

جان توما في صراع مع الزّمن الضائع، يحاول استرجاعه عبر إبداعه الأدبيّ، كما عند مارسيل بروست، ويحاول إعادة بناء المكان المتغيّر، الآيل الى الزوال، الذي كان يشكّل ماضيه، ويعكسَ حياة مدينة ديناميكيّة من نسيج الذات الميناويّة، التي لولاها لفقدت هذه الأمكنة معناها وأهميتها، وبقيت ماديّة، عبارة عن حجارة واسمنت. هذا الترابط بين الأمكنة وأبناء المدينة بدأ يتغيّر مع التطوّر العمرانيّ الذي انعكس بدوره على نمط العلاقات الإنسانيّة والاجتماعيّة، مما خلق لدى الكاتب الشعور بالغرابة عن أمكنته المألوفة، التي كانت تشكّل له امتداداً لذاته، ونوعاً من الأمن والاستقرار. هذا الزمن الميناويّ الدائريّ، المحصور بحكاياته، وأحداثه، وأسماء شخصياته، لم يفلت من هذه الدائرة إلّا بمجيء التحديث العمرانيّ ، وأحوال الوطن السيئة، حيث تغيّرت الوجوه بتغير المهن، وهجرة أبنائه.

من هنا نشعر بقلق الكاتب الناتج عن هذا التغيّرالآخذ في محي ذاكرة مدينته، وبالتالي سيرته الذاتيّة، واستمرارية وجوده بين الماضي والحاضر، مما دفعه للعودة الى الماضي يستقي منه إبداعاً ملوّناَ بالحنين، كحاجة نابعة من الشعور بغياب الأشياء وفراغ الأمكنة، وراح ينقش هويّة الميناء بكلّ وجوهها وأسرارها، ليعيد إليها معناها وعنوانها، خشية أن يصبح ماضيها جدراناً بلا حكايات ولا ذكريات، مُظهِراً لنا الصراع بين المكان الحديث والزمن العتيق. لقد هاله أن يرى كيف سرق التطوّر العمرانيّ وجوه أبناء مدينته التي تساقط بعضها كالحجارة العتيقة، وغاب الكثيرون منها خلف بحار المجهول، وغيّر معالم المكان، مما جعله يشعر بصعوبة التكيّف مع هذا العالم الجديد، فأخذ يبحث عن نفسه الضائعة بين الماضي الذي كان مأهولاً بالوجوه التي ألِفها وعايشها، ونسج معها هويّته، وبين الحاضر الذي بدأ يفرغ من حكاياته وأسراره. فوجد نفسه بين عالمين :عالم الماضي المليء، الآمن، المستقر، وبين العالم الفارغ، المقلق، حيث امحت فيه العناوين.

يقول في ” (الميناء هبة البحر) عام (1967) كيف نبتت كلّ هذه الأبنية؟ وكيف تحوّلت الدروب الريفيّة على شاطىء البحر الى شوارع وساحات؟ كيف قطعوا أيدي الأشجار، من أوقف نقيق الضفادع؟. تبدّلت أحوال “قرية” الميناء باطونياً الى “مدينة الميناء”؟، وصارت المربعات السكنيّة منعزلة عن بعضها البعض، في غياب وحدة الهمّ عند السكان الجدد” ص 43.(2021).

يبدو جان توما في هذا الإعصار وكأنّه كان في غفوة من الزمن المتأرجح، الذي يعيش على أنغام أمواج شواطئه الهادئة، وفجأة! صحاعلى مدينة، في صراع مع زمن يحاول أن يمحو ذكريات أمكنتها، ويسرق الحكايات التي تعانق أرصفتها ومصطبات بيوتها، فهرع كحارس الحارات العتيقة، ليقبض عليه ويحافظ على جسر العبور الى ذاكرة مدينته، وتجلّى ذلك ابداعاً في لوحات ميناويّة معبِّرة عن ماضيها، بتقاليدها وعاداتها، بأصواتها ووجوه أبنائها، كما جاء في:“( مصطبات مجالس الأبجدية): كانت أحياء، يوم كان أهل الحيّ جالسين على كرسيّ أمام مصطبة البيت، يستظلون ياسمينة الدار، أو يغسلون وجوههم بماء سبيل الحيّ الذي كان، واختفى” / “أهل الحي العتيق الذين يتنقلون من مصطبة الى أخرى يذوقون طعم القهوة، ويسترسلون في سرد ما بقي لهم من قصص وذكريات، وعن أحوال الباقيين في الحيّ، وأولئك الذين أخذهم البحر خلف المحيطات” ص 27.(2021).

حاول الكاتب التركيِز على المكان المتشابك بالحكايات، كحجر أساس لذاكرة وهويّة مدينته، وجسر لمن سيعبره من الأجيال القادمة، كاستمراريّة بين الماضي والحاضر التي تحدّث عنها بول ريكور “المكان يعطي الشعور بالاستمراريّة والارتباط العاطفيّ بالماضي يشكّل الشعور بالهويّة”. يبدو أنّ الكاتب ما زال يعيش كالبعض منا، أحلام المدينة الصغيرة، التي تشكّل هويّتنا، بأرصفتها المتعانقة وحاراتها الصغيرة التي تعرف كلّ شاردة وواردة في الحيّ. هذا الارتباط الوجدانيّ والتفاعل بين الانسان والمكان، شاهد على كلّ الأحداث والوجوه، حيث يتشارك أهاليه بكلّ المناسبات المفرحة والمحزنة، وكأنهم عائلة واحدة.

إنّ أمكنة توما هي من واقعه المُعاش، وليست من صنع خياله، إنّما إبداعه صنع من هذا الواقع الحقيقيّ، عالماً خيالياً، جعلنا نرى الميناء بعينيه ويراعه التي أعطتا لأمكنته بعداً نفسياً عكس شخصيته المتشابكة معها. لذلك نراه في سعيٍ دائم لاسترجاع هذا الزمن الذي سيرحل مع التطوّر العمرانيّ الآخذ في محي كلّ دفاتر ذكرياته ومذكراته، وإلغاء هويّته المزركشة بكلّ أحداث المدينة التي كانت تعيش على أنفاس أمواج شواطئها الهادئة.

2 – أوضاع الوطن، وهجرة الوجوه الميناويّة

جان توما هو جزء من هذا الوطن، وقد خصَّهُ بالكثير من كتاباته، فتطرّق إلى وضع لبنان سياسيّاً، إنسانيّا،ً اجتماعيّاً واقتصاديّا، مشيراً بصور جميلة، إلى أوضاع أبنائه الذين يمرّون بأسوأ الحالات على كلّ الأصعدة، حيث يرزح البعض منهم تحت طائلة الفقر رغم وضعهم السابق الميسوِر، وقد أُضطرَ بعض المتقاعدين للعودة الى العمل بأيّ مستوىً كان، لتأمين معيشتهم في ظلّ وضع اقتصاديّ سورياليّ، ناتج عن حجز المصارف لأموال المودعين وتغييبها، وإعطائهم القليل مما يكفي لسدّ حاجاتهم اليوميّة، لتجنُّب المسؤولين السياسيين غضب وثورة الجياع.

ويعبّر عن ذلك في “(إبرة موجات العمر): أذكره في الستينيات. مضى زمن الراديو الى اندثار، والكرسي الهزّاز الذي حلم به المتقاعد. أخذته رياح العمر المتقلِّب، في زمن صادروا منه فرح التقاعد وراحة البال، واضطر المتقاعد فيه إلى البحث عن عمل، كما لو كان شاباً، ولكن في زمن راحته وشيخوخته. صار وقت التقاعد أشبه بالكرسي الهزّاز، ثابتاً ولكن على اضطراب وتوتر، على الرغم من هدوئه وروتين إيقاعه وصمت حركته” ص 60.(2022)

في ظلّ هذا الوضع البدائيّ السيء، الدخيل على حياة اللبنانيّ، لم يعد أمامه إلّا الاتجاه نحو مرافىء الرحيل، فأخذت الهجرة وما زالت حيِّزاً مهمّا في إفراغ الوطن من أبنائه، مما عكس حالة قلق ويأس عند من بقي في وطن، لم يعد فيه إلّا عنوانه. يظهر ذلك جليّاً في أدب توما، الذي يحكي قلقًه من رحيل الوجوه التي تغادر، حاملة في حقائب رحيلها حكاياته، أسراره، وزمنه كلّه، محدثة فراغاً بداخله وفي المدينة التي لم يبق فيها إلّا كبار السن، أو من يودع مهاجراً لا يمكنه الرحيل معه، أو الباحثين عبثاً عن أي عمل :”هل يبقى الوطن للمتقاعدين، ومخلِّعي الركب ، والقلوب المتوجعة؟” ص 192.(2021).

يشعر الكاتب أنّ مراكب الزمن تبعد بسرعة عن الشاطىء، آخذة معها الوجوه التي واكبته ونسج معها ماضيه الآخذ بالاندثار يوماً بعد يوم، مع تآكل المكان وهرب الزمان، فبات يخشى أن يشبه وجهه كلّ الوجوه، وتصبح ميناؤه محطة ركّاب بلا قطارات ولا ضجيج.

أدب توما هو أدب إنسانيّ بامتياز، إذ كانت حجارة الأماكن عنده تنطق بالمشاعر الإنسانيّة، (تفرح، تحزن، تشعر بالوحدة…) فكيف هي الحال بالوجوه التي قدّمت للمدينة خدمات إنسانيّة؟ ومن يحفظها اذا لم يخلدها سجل الأدب التوماويّ كي لا تسرقها الأوراق الخريفيّة؟ فهو مخلص لكلّ من عَبَرَ الحارات ونسج حكايات مدينته، من أيّ طبقة أو مهنة كان، كلّ الوجوه محكيّة في أدبه، فنراه يشكر حتى من غاب في مراكب النسيان، بإعادتهم إلى حاراتهم، وشواطئهم عبر أمواج كلماته. فها هو يسترجع الدكتور عبد القادر أبو لبدة، الذي “كرَّس كلّ يوم جمعة للمعاينات المجانيّة، وكانت كلّ أيام الأسبوع يوم جمعة، مع تأمين الدواء المجانيّ للمرضى”. كما كانت الحال مع الدكتوريْن يعقوب وريمون لبّان / الأب غريغوريوس موسى، الذي سكن الميناء منذ 1965، وكان يهتم بمختلف أبناء المدينة، وبافتقاد المرضى والجياع، ويسأل عنه أولاد الميناء المغتربين عندما يزورون الميناء”(ص 268-270). وما أجمل وحيد مكاوي، بائع الفلافل، الذي كانت تربطه بزبائنه علاقات إنسانيّة قبل ان يفكر بالبيع والربح، فهو” يعرف ذوق كلّ زبون، تشعر وكأنّك تدخل مطبخ بيتك” (ص 283 )(2021)، ويعقوب خباز الذي كان يفكر بالطلاب الذين لا يملكون كلفة طباعة رسائلهم الجامعيّة ” لم يكن مجرد طابع رسائل جامعيّة وأطاريح، كتب يعقوب كثيراً، ونشر كثيراً، وتألم كثيراً ًلحال البلد، وأنهكه وضع الطلاب الذين ما كانوا قادرين على دفع كلفة الطباعة” (ص 285) (2021).

جان توما بارع بالتماهي بشخصياته حيث يدخل إلى أعماقهم، ويفصح عن مشاعرهم كأنّها مشاعره. فهو لا يكتب عن مهن الأشخاص ليصفها، إنّما يبحث عما وراءها من علاقات إنسانيّة، تُظهِر لنا طريقة تعامل أبناء المدينة مع بعضهم البعض كأهل، وليس كتجار يبحثون عن الربح كما هي حال تجار اليوم.

3 – الشعور بالوحدة وغربة المكان

يشعر الكاتب بالوحدة والاغتراب داخل قفص الوطن المخطوف، والحكايات التي بدأت تموت، مع رحيل الوجوه، والأمكنة التي تحوّلت إلى غربة في المكان، بعد أن كانت رفيقة دربه في مسرى حياته، يحاورها، يشكو لها همومه وشجونه، فأضْحَت كبحيرة تفيض من عَبَرات حنينه، وعكستْ وجعه من تغيّر الأيام. فنراه يناجى كلّ الأمكنة التي كانت تعرفه: (المقاهي، الأرصفة، الشواطىء، الحارات)، لكن! بعد أن تغيّرت معالمها وأصبحت غريبة عنه، بدا يشعر بالحزن، والقلق، والوحدة، كلّما مَرَّ بها. ويظهر ذلك في “(غربة في وطن) ما هذا الوطن الذي كلّما أغلق باب فيه لا يفتح غيره؟ / يتساقط مزلاج باب وراء باب، ولم يبق لي إلّا ممشى الحيّ العتيق” ص 72. ويتابع في “(وطن) تغيّرت الأرصفة، تبدّلت أحوال الساحات، غابت أحاديث المصطبات، ولم يعد يزهر ياسمين أسوار البيوت العتيقة منذ هجر أصحابها متعة الجلوس حلقات عند باب البيت” (ص 161)،(2021).

يُسقِطً الكاتب على أمكنته طابعاً إنسانيّا، بإعطائها معنىً من خلال أسلوب رومانسيّ يتألق عبر كلماته كأجنحة فراشات، تتساقط عليها حبّات المطر: ( تُقطَع يد الأشجار، تحزن لغياب ضحكات الأولاد وشيطنتهم، الموج يلحّ على رمل الشاطىء، صواني فناجين الشفة تزغرد في الأحياء). هذه الأَنْسَنَة للأشياء والأماكن، تعطيها ديناميكيّة وتُحييها من جديد، فنخال أنّنا نسمع الأصوات، ونشمُّ رائحة القهوة الآتية من البعيد، هذا الترابط الوثيق بين الأشياء وبين أبناء المدينة، يعكس السيرة الذاتيّة للميناء وللكاتب، فتصبحان وجها ميناوياً واحداً. فاذا أُفرغ المكان من أهله شعر الكاتب هو أيضاً بفراغ داخليّ، حيث تختفي الأشياء من عالمه، فيبدو وكأنّه يتساءل عن معنى وجوده، وقد بدأت تشحّ فيه قناديل الذكريات وتضيع الأسرار.

يعرف توما تماماً ما يقلقه، ألا وهي الوجوه التي تختفي يوماً بعد يوم، والخوف من أن يصبح اسماً منسياً بين زحام الوجوه، وتتنكَّر له الأمكنة التي كانت تشكِّل سجل حياته، فبات يخشى أن تهجره الحكايات التي يصطادها يراعه، ويصبح حبر محبرته بياضاً كالفراغ، تضيع في قارورته الأسماء، ويعطي صورة رائعة عن غياب الغسيل عن الحبال كدليل على رحيل من كان في الدار: “( لم يبق في الحي غيرنا، وقد غابت عنه حبال الغسيل على الشرفات/ غادر أهل الربع المكان انطلقوا بسيارة الى المجهول. غادرهم الوطن./ صارت الريح بساطهم، واختفوا عند المفارق، ولم يبق في الحي غيرنا” (ص.203)(2021).

توما خبير ذكريات يعرف أين يكمن وجعك، خاصة اذا كنت في غربة عن وطنك، بعيداً عن المكان الذي تنام فيه خيالات من ذكريات ماضيك، فتنسى أين أنت، وتنسى الكاتب، وتضيع في غيمات الزمن البعيد، تقطف صور أحلام تتفتت بين يديك كالسراب وهو يغيب، تشعر معه بفراغ المكان، وتخاف مثله من الشعور بالوحدة، وعدم الشعور بالاستقرار النفسيّ والأمان، حيث كان مُحاطاً بشبكة أبناء مينائه الذين يرحلون كالسنونو واحداً تلو الآخر، ويتركون فراغاً في المكان، يعانقه غبار الزمان، ليصبح بلا عناوين ولا أسماء، فتضجر الحبال من انتظار أيادٍ لن تلامسها، ويموت بعدها المكان.

4 – أهمية البيئة بين الماضي والحاضر

لا يغيب أدب الكاتب عمّا يشغل عالمنا اليوم، ألا وهو موضوع البيئة، خاصة في لبنان، حيث توقّف الزمن، وكلّ شيء معطلّ ألا ما يؤذي المواطن اللبنانيّ نفسياً وصحياً، في ظلّ شبه دولة. فتناول موضوع البيئة والمتغيرات التي حدثت في الميناء وغيّرت معالمها. “ولما انتشر العمران بعد عام 1975، في المنطقة الغربيّة، واستباحت البساتين التي تركها الأجداد دون بناء لتبقى أشجار الحمضيات رئة تمنع الغبار من الدخول الى الميناء القديمة” (ص .196) ” (الرصيف بين المدينة والريف) منذ استباحت السيارات الرصيف الآمن للمشاة سقطت المدينة، ولما تحوّل الريف عن ريفيته سقطت موارد الوطن”. (ص.228) (2022)

إنّ ما يهمّ الكاتب في التغير البيئيّ لا يتعلّق فقط بالمستوى العمرانيّ، إنّما بتغيّر العلاقات الإنسانيّة أيضاً، التي بدأت تصبح فرديّة بعد أن كان أهل الحيّ يتقاسمون همومهم ومشاكلهم وأفراحهم.

” كما الإعصار” هو البحث عن الذات الضائعة بين المكان والزمان، وخوف الإنسان من الوحدة في زمن العزلة، حيث أصبح فيه الرحيل عنوان اليائسين في أوطانهم. هذا الإعصار الذي عكس السيرة الذاتيّة لجان توما بتشابكها مع السيرة الذاتيّة لمدينته، حملت لنا مراكب أسفار زاخرة بجمال الحكايات، بالعَبَرات والهجر وخزائن الذكريات، فجاء أدبه ملوّنا بالزواريب العتيقة، بمصطبات البيوت التي تنيرها مصابيح بحريّة، وبحارة غابوا خلف سفن السنين المطوية. جان توما! ذاكرة النسيان لحارات تضجّ وشْوَشاتها على صفحاته، خشية أن تسافر آخر الحكايات خلف بحار منسيّة، فزيَّن ماضيها بعقد من ياسمين، يعبق عطره رغم سفر السنين، متسائلاً عن هوية الانسان الضائع، بين ماضٍ بدأ يشحّ سراجه، وحاضر يتسوّل في وطن عنوانه مجهول، ومستقبله مفقود.

جان توما منارة ذاكرة الميناء، وحارس الحارات العتيقة، جاء ينفض الغباش عن شبابيك بيوتها المنسيّة ويسرق أسرار بقايا الحكايات، ليعيد نسج بناء مدينته قبل أن يجفّ حبر قارورة الذكريات، وتموت الأقلام، بانتظار أن تأتي الشمس بأسراب عصافير من البعيد ” كما الإعصار”.