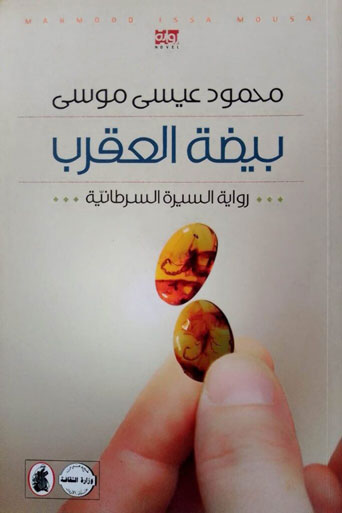

قراءة في رواية “بيضة العقرب… السيرة السرطانية” لمحمود عيسى موسى*

غاده رسلان الشعراني

قال شاعر صيني:

“حلمت أنني فراشة، ولا أعلم أأنا الإنسان الذي حلم أنه فراشة أم الفراشة التي تحلم أنها إنسان؟”

كفعلّ روائيٍّ مدروسٍ وبعنايةِ متمكنٍ، يسرد كاتبنا أحداث روايته ممسكاً بزمام خطوطها الرئيسة، نتلمس عبرها تشبيهاً متفرداً لجسده بأرضه المحتلة (أرض فلسطين)، وتشبيه مرضه(الكذا مذا)… (يلي ما يتسماش)… (السرطان) بالعدو الإسرائيلي…

كما ندرك سمو التشبيه وعمقه لما يدور في فلك حياته الشخصية ومحيطه المباشر من الأهل والمقربين من الأصدقاء والصحبة والمعارف مع ما حصل في العالم على مدار مئات السنوات من أحداث تاريخية سياسية وعلمية بمقارنات مذهلة ترفعنا نحو سوية تحليل غير معتادة على صعيد التعامل اليومي مع روزنامة حياتنا…

والمقارنات فيها لا تخلو من الحس الفكاهي الساخر الممتزج بالألم…

يسرد كاتبنا قصته السرطانية متقاطعة ومتشابكة مع قصة المرأة السرطانية التي أحبته، فكانت المرأة المعذبة بسرطانها وسرطانه معاً…

الكتابة لدى (محمود عيسى موسى) هي اعترافات تذكره بالخطيئة الأولى التي لم نقترفها، خطيئة بلا هيبة ولا وزن، مجرد تقليد لفعلٍ حدث في الماضي السحيق، الخطيئة التي فقدت رونقها بعد التفاحة الأولى…

هي اعترافات قسرية قمعية تحت وطأة التعذيب والوسائل المشينة في السجون، فالموت برأيه أحن وأهون وأكثر أماناً وسكينة من هذا النوع، هو لا يؤمن بسد الباب ليستريح من الريح، بل يحب الريح ولا يحب الاختباء، هو يحب(باب الفضائح) ولا يقر بالأفعال خلف الستارة أو الحُجُب…

الأسرار الحقيقية لديه هي كل ما يعتمل في أعماق النفس البشرية من كوامن وخفايا يصعب على صاحبها كشفها وسبر أغوارها ومعرفتها إلا إن ثبتت المعجزة برؤية ليلية مظلمة ينفتح معها باب السماء…

لذلك قرر أن يعترف بالاعترافات كلها ويكتب…

كاتبنا ما قبل سرطانه كان بذهن متقدٍ صافٍ وعقل متألق، كان يعج بالحياة، غامراً ما حوله بالسرور والحبور، يفجر الأجوبة قبل النطق بالأسئلة، كان بقلب رهيف كدماغه، لا يتداول الأشياء المبهمة، يمتلك قلبين، واحد في الرأس والثاني في الصدر، وهو الآن الكائن السرطاني الذي سكنه الوش والوشيش وتجمع في جمجمته، فحرق الأخضر واليابس في تلافيف مخه، فغدا كالبابور (بريموس) هادراً باشتعاله في رأسه…

يسعى كاتبنا من خلال روايته لتوصيف العذاب البشري بمقارنة شفيفة لآلام كل السرطانيين في هذا العالم…

تلك التجربة المريرة التي أودت به لفقد عضو هام من أعضاء جسده(خصيته اليسرى أو بيضته)… بيضة العقرب، عنوان الرواية الرئيس، لأنه ينتمي إلى برج العقرب المائي…

يمتزج أسلوب كاتبنا الجدّيّ السرديّ لرحلة عذاباته مع المرض بالسخرية والمرح، وكأنه قد عُلِّق من رموشه حينها قبل أن تسقط…

يروي هجرة أحلامه كيف تركته ناشف الحيلة، يابس الروح، عرضةً للقسوة وجفاف البهاء، فدبَّ الوشيش(الوش) في صدغه من بومة جميلة العينين يكشف زجاجهما عن لؤم وحقد، غامض الوراثة والسبب، هي المرأة السوسة…

بات لا يقوى على الوقوف بقدميه الخدرتين على شيء ولا حتى الوقوف على الأطلال، لا يسند عظامه امرأة ولا ولد، فخرج إلى الدنيا مطروداً إلى طريق تودي إلى مآل واحد (الموت)…

وها هو قد مرّ به وتجاوزه، فيسأل كاتبنا سؤالاً فلسفياً عميقاً يجعلنا معه في وقفة مع الذات، الذات صاحبة الإرادة القوية:

هل يمكن تجاوز الموت؟

وكأنّا معه إذ يذكرنا بتجربة سيدنا آدم عليه السلام في خروجه من الجنة نحو حياة مليئة بالشوك والعذابات في مواجهة مع موت من نوع آخر معلّقاً وحزيناً على عنبه رغم عدم تأكّده من حزنه وكرومه وبساتين جيرانه…

بات بعينين معلّقتين إلى صهوة حصانه القديم، وبقلبٍ يرفّ في سرب من لآلئ، لا يرفّ إلى السديم، وبصوت نشاز يصفر كناي جريح في صدغيه القاسيين، وبأغنيات متكسرة في أذنيه على وتر ريق شفتيه الرحيم، وبحزن على ترتيب بيضه في عش من القش الهش الذي ينفثه شيطان رجيم بسموم شديدة، بحزن عميق على عنفوانه الذي يتهاوى كالشهب وقبل الأوان…

رحلته الشاقة كانت مع قنافذ صباراته وأشواكها، ونيسه الوحيد في غربته الخاصة، مع فنجان قهوته وأغاني فيروز، فكان الصبر بمعنى واحد فقط… المقاومة…

يخرج كاتبنا من محيط الفيروز، من محيط بهيّ يمور بالزهو وصفاء السريرة نحو محيط آخر… المدار… الشديد القوي… مرض الدهر… مرض العصر والأوان… مرض العصر القادم أو الدهور القادمة… المرض الذي لم يُسيطر عليه سيطرة كاملة (وقاية وتشخيصاً وعلاجاً) رغم التقدم والتسارع الذي يسابق الخيال والخيّالة والخيل…

السرطان الذي اكتشفه (أبقراط) في القرن الخامس الميلادي لما له وجه شبه كبير بحيوان السرطان البحري الذي يطبق بصمت على فريسته ويمد أطرافه في كل الاتجاهات…

ها هو العقرب المائي يصاب بالسرطان المائي، البرج السمائي المؤنث الذي يسيطر عليه كوكب القمر، فيقصر نهاره ويبدأ الليل بالازدياد…

السرطان ورم سوداوي يبتدئ مثل اللوزة وأصغر، إذا كبر يظهر عليه عروق حمر وخضر، لا مطمع في برئه، وهذا ما خالفه رأي أطباء حالة كاتبنا السرطانية، وأكد عليها هو نفسه على طول الخط…

هو مرض خبيث ينشأ عن نمو إحدى الخلايا نمواً عدوانياً لا حدود له ولا نهاية، ولا يخضع لقوانين النمو الطبيعي للخلية السليمة، مرض غير معدٍ والعامل الوراثي غير واضح في العديد من أنواعه، أي إنسان عرضة للإصابة به، ولا يوجد مناعة ضده أو مطاعيم واقية منه، فأفضل طريقة لمقاومته وعلاجه هو التشخيص المبكر لضمان نسبة نجاح علاج عالية…

المصابون بالهلع وعقدة الخوف ارتبط السرطان في عقولهم بالموت، بينما يرى كاتبنا أن الإنسان لايموت منه بل من مضاعفاته…

هنا يضعنا كاتبنا أمام سؤال فلسفي عميق وجديد:

هل يمكن اعتبار التحلي بالصبر والكظم والتبجح وادعاء المقاومة والصمود بطولة أم تضحية؟ أم حالة من حالات الضعف الإنساني التي تقع أسفل درجات سلم الاستسلام؟ نطلوها بالقوة ونجملها بقشرة الذهب لنخفي شدة هولها وبطشها ونحن نعرف حق المعرفة أنها حلاوة الروح؟ فهل هي ورطة؟

وهل الكتابة أهم من السرطان ومن الموت ومن الضحكة الأبدية ومن الحياة ؟

أعلن كاتبنا السرطاني وفاة بيضة العقرب اليسرى في كيسها الأيسر… كيس الصفن المطاطي الرقيق، وها هي قد دفنت في مرطبان زجاجي بعد استئصالها، فكان كاتبنا العقربي بلا بيضة صنديداً، ديناصوراً، وجلموداً…

لقد مَرَطوا له البيضة مع حبلها المنوي، وبتندر وقهقهة بات بألقاب… (أبو العيس، بق البيضة)… (أبو العيس، أبو خصوة)…خصوة واحدة يتعكز عليها…

في حين أن المرأة المعذبة قد أخفت عنه معاناتها والاستئصال والتجريف ومتابعة العلاج الكيميائي بالأشعة، ربما خجلت في الكشف عن مواقع قصف أنوثتها رغم أنه لا يربط الأنوثة بالمواقع الأنثوية لديه في الروح…

يعترف كاتبنا بخجله الشديد من حاله وقلة ماله وضحالة معرفته خصوصاً إذا كان الأمر من البديهيات البسيطة، كان يحل عُقَده تجاه الأشياء والمسميات والأمكنة لتخف حمولته من مسافات الجهل، فهو العاشق المتهتك أو المدله الذي يبث غرامه، إلا أنه لم يبثه للمرأة المعذبة بسرطانها، فهو أبعد واحد عن الغرام…

هو المنشغل بوجعه وما يترافق معه من غثيان ودوخة وإقياء وآلام شديدة بين لوحي الظهر وفي أسفل مؤخرة الرأس والعنق…

هو المنشغل بالإجراءات المتتالية من التصوير الطبقي وشرب المادة الظليلية قبل التصوير، بغرز الإبر في وريده وجلسات الأشعة، المنشغل بامتداد السرطان إلى العقد اللمفاوية في الجانب الأيسر، وإخفاء الأمر عن الأهل، والمنشغل باعتقال أخيه مع العمل للإفراج عنه…

لا زال يذكر المرايا التي تراقبه كالكاميرات السرية المزروعة في كل مكان، كل همسة، كل خلجة، كل تأمل، كل حركة، وكل تمسيدة فوق الشعر في صالون الحلاقة (غرناطة) الذي يعمل فيه مع أبيه، مرايا غرناطته ليس كمثلها مرايا، فهي لم تسقط بعد خمسين عاماً…

يشاكسها ويغازلها كحبيبة وبتمسيدة فوق(شاليشه)، فهل تعرف غرناطة الأندلسية التي سقطت أن صورتها تترقرق فوق لجين الفضة في كل مرايا الدنيا؟ هل تعرف أنه يكتب عنها هذي السطور؟

يجد كاتبنا أن الأحلام أهم من العواطف والمشاعر، فهي لا تعرف الكذب، إن بحثنا في مرجعنا العادل للصدق في الحياة، فسنجده في أحلام اليقظة والمنام…

الأحلام منبع الصدق بل الصدق المطلق…

بعد خمس سنوات من الانفصال زارته زوجته حاملة نبتة صبار جميلة بزهرتها الحمراء، اعترفت له بأنه جبار بعد أن شربا القهوة ودخنا السجائر معاً، إلا أن نبتة صبارها قد ماتت رغم العناية الفائقة، وظلت صباريات البرندة أمام بيته صابرة معه…

تحدث كاتبنا عن انطباعاته عند دخوله المستشفى، فكان الانطباع الأول الصارخ للعدد الهائل واكتظاظ الغرف بالسرطانيين من كل الأعمار والأجناس، والانطباع الثاني هو جمود النظرة وفقدان البريق في العيون، كأن الزمن قد توقف عند هذي النظرة المرعبة في حياديتها تجاه الحياة، نظرة شبيهة بالعدم، والانطباع الثالث هو الثبات تجاه الصلع وسقوط الشعر عن الرأس والحواجب والرموش والوجه…

لم يخترعوا في العالم قنبلة بكاتم صوت كالمسدسات، لأن هدفهم المنشود هو الصوت، الدويّ، الضجيج وبدونه لا ينتشر الرعب والفزع، اخترعوها قنبلة انسيابية مخصصة للأفراد لمكافحة الخلايا ومحاربتها داخلهم، ليبدأ أوار الحرب، بين برود صقيعيّ وسخونة جسدية، صار كاتبنا معها هو الأتون، تقطنه ثلاثة سراطين، ضياع البلاد قبل أن يولد، ابتعاد أولاده، وورم الغدد اللمفاوية، ثلاثة خبيثة، الأول أكثرها خبثاً، والثانية أكثرها علقماً، فالعلم لا يداوي العلقم، والثالثة أسهلها…

زحفت قنبلته (العلاج الكيماوي) بكل عتادها، وكأنها حشود جحافل الاتحاد السوفياتي في الاستعراضات العسكرية في الساحة الحمراء قبل الانهيار، لها أول ما لها آخر…

الحرب ليست عادلة، ليست وجهاً لوجه، حتى صار البياض يشيع في قلبه الوهن ويذكره بالكفن…

كانت حرباً عالمية صامتة تدور رحاها في فلسطين والدم للركب، بينما الزوار يضحكون في غرفة المشفى التي تضم ثمانية سرطانيين بما فيهم هو، لتبدأ عمليات إفراغ العلقم واللزوجة الغامضة، فالسرطان لا حرج معه ولا خجل…

كانت الجحافل الأعظم في الكبد والأمعاء والخصية والقليل يتسرب إلى سائل النخاع الشوكي، وطريق طرحها الوحيد هو طريق الكلية… (اشرب سوائل) فعل الأمر اليتيم…

يفضل كاتبنا مواجهة مرضه وحيداً، فالعواطف الجياشة تضعفه وتقلل من مقدرته على التحمل فهو يعرف نفسه جيداً، يمضي وقته بين السوائل والنوم والاستفراغ والعلقم والانحطاط والضجر والضيق وعدم تحمل وجود أحد…

يؤمن بالأسرار التي تمتلئ الدنيا بها، كما الخفايا والغوامض، والتفسير يقف عاجزاً مشلولاً حيالها، عماته الثلاث متن بالسرطان، خطفهن الموت بالتسلسل من الكبيرة حتى الصغيرة، والسر الأكبر أنهن متن يوم الأربعاء، وتم دفنهن في شمال الأردن يوم الخميس، ثلاثة أسرار كثلاثة كواكب، كدرب التبانة، كان يهتدي بضوئها، انطفأت في سمائه بأقل من سنة…

ثلاث خروبات من شجر بلاده، من شجر إجزم عند سفح جبل الكرمل، متن واقفات أمامه، كانوا قريته التي لم يرها، لكنه شم رائحتها في أنفاسهن وثيابهن وعبقت في خياشيمه وحببته بها، فما أقسى موتهن وضياع صورة القرية فيهن…

المرأة المعذبة بسرطانها تدرك مدى تعلقه بمن حوله، وكم يحبهم ولا يستطيع التخلي لأنهم بحاجة لتضحياته، وبكل طيب خاطر سيضحي دون أن يشعر بظلمه لنفسه وتفهّم حدودها، فهو يستهويه دور البطولة للغاية…

كاتبنا يتمنى أن يغدو إسفنجة بحرية ليمتص كل مياهه ولا يسكر، يتجرع مرارة الملح ليغسل الكيماوي اللعين الذي احتله كما احتل الإسرائيليون فلسطين، ويطرده شر طردة رغم صعوبة وضعها الذي يفوق صعوبة وضعه بكثير، فلتغسل فلسطين نفسها من الاحتلال لا بد لها من بحار الدنيا وأنهارها…

ربما سيشرب النهر، لن يغني بانتظار حبيبته التي ستأتي من التلال البعيدة، ليصب النهر فيه ويغسله من بقايا اللئيم الذي لم يقدر البحر عليها، ربما سيشرب الحنفية، ليندفع الماء في جوفه كاندفاع مظاهرة صاخبة عند زقاق ضيق هاتفاً:

الكيماوي… المزدوج… فلسطين عربية… فليسقط وعد بلفور…فور(أربعة)… هو وعماته…

ثلاث سقطن بعد الوعد، والوعد ما زال، بُل الرابع أيها الماء النظيف…

في الأول من نوفمبر في عامه الخمسين، عيد جميع القديسين، وصلته أجمل تهنئة حملت فرحاً ببطاقتها، بطاقة المرأة المعذبة، ودخلت إلى نصف قرنه مشياً على الأقدام:

*بسهولة يدخل الإنسان في الخمسين

*بصعوبة يصل إلى العشرين

*وبقسوة وعذاب يمضي مايتبقى بعد الخمسين…

تحتفل المرأة المعذبة باليوبيل الذهبي لسنواته الخمسين على طريقتها، حلماً دافئاً دافقاً متدفقاً بالمشاعر الملتهبة والعشق والشهوة، فهي تعشق كل ذرة مادة هو مصنوع منها، كل شعور وإحساس مر بنفسه أو بجسده فكوّنه، تعشق قلبه الذي خفق لكل من أحب من النساء بدءاً بأمه وجدته وحتى آخر امرأة مروراً بشادية وهند رستم…

بات كاتبنا لا يفكر بالموت لانشغاله بسداد ديونه للبنوك، فقد عافية البكاء والعواطف الجياشة واستبدلها بالدهشة المحايدة والحزن البارد أمام قسوة عذابات وآلام السرطانيين ممن حوله، نظرته جامدة، وكأنها نظرة الموت قبل الموت، فالموت أشد الخفايا رهبة، وحتمية لا يمكن الفرار منها، أو الإفلات منها…

يرى أنه علينا ألا ترتعد فرائصنا من الموت، بل يجب أن نبتهل لشفاء كل المرضى والتخفيف عنهم وحسن ختامهم…

الأهم من كل الخوف أن يكون للإنسان محوراً حتى لو كان ذنابة عقرب، إلا أن كاتبنا ليس مجرد ذنابة عقرب بل عقرباً كاملاً مكملاً بذنانبه، ومحوره متين، لم يفكر بالموت كشيء مرعب…

زبانيا العقرب، أي قرناه، كوكبان ينيران، يقاوم بهما، يشعلان له الكون بهجة ويضيئان بنورهما مشرق الدنيا ومغربها، ولا زال على قيد الحياة في مقاومة وصمود وهو شديد…

صار لقبه(محمود البابور)، اللوحة التي رسمها قبل اكتشاف الإصابة بسنة، كأنما هو رأسه يدور فيها هدير الاشتعال ولا ينطفئ…

الجرعات قلصت عنجهيته وضاق صدره، فانكمش حاله وضعف سجاله، وتخلخلت عظامه وجوانبه ومفاصله، وبهت كيانه حتى ذاب اتقاد جمرة الجرعة، فتلاشى في اللظى في فرن غامض إلا من دماغه ومثانته التي تعمل ليل نهار كشقع المزاريب، فضاقت به الدنيا بعد مارحبت واشتغل عندها سخرة بالإكراه في تفريغ حمولتها (سرّي مرّي)…

جف الريق، وجف اللسان وتشقق، جفت اللثة وأغشية الأنف المخاطية وسقطت أهدابها، صار جوف الفم شوكاً وحطباً…

استعان بفرق الإمداد من السوائل والعصائر الملحقة بالماء لتأمين الدعم اللوجستي، فنشأت علاقة حب بينه وبينها، علاقة سريعة قوية وعلنية إلا أن نفسه قد عافتها أولاً بأول الواحدة تلو الأخرى، بعد أن قضى منها وطراً، كان بمثابة إعجاب(سكسي) يفتقر للعاطفة الصادقة، سرعان ما يذوي ويتداعى ويهوي ويسقط بمجرد أن تكشف الثانية عن مفاتنها…

ما عدا الشاي، المشروب الأليف للعائلة الذي كان واحداً من أفرادها، فلم يكن وفياً وتنكر لعلاقة عمرها نصف قرن وتملص منها كالزئبق…

صار كاتبنا جلدة وعظمة، جزء من الكيماوي بات يتفلت من الأظافر في الأطراف، اصطبغت باللون الأصفر وتشققت وتفلعت وغدت مؤلمة إذا لامسها الحذاء أو اللحاف أو الشرشف أو أي جسم صلب…

فمن الحكمة أن الكيماوي يخرج مع البول، لا مع الدموع، وإلا حصلت كارثة، تشلع في طريقها بريق العيون ولونها، يخرج وشيش من العيون ويحولهما إلى محطتي إرسال للتشويش على الرأس…

ثم جاء الماورد فاحتفل كاتبنا بالسرطان ورشه بالماورد، جاء بهيجاً كالعرس الذي يُفرح مارق الطريق، وحفلة العرس لأجل عيون الوردة الدمشقية، ملكة الزهور، الزهرة المقدسة، أفروديت، فينوس آلهة الحب والجمال، الوردة الشامية، زهرة النصر، الوردة اللغز، زهرة قرطاجة، زهرة قشتيل الأندلسية…

الماورد هو الرشفة وإطفاء الظمأ والحريق، والمارق هو كاتبنا العريس الذي دلقه في جوفه بنهم شديد بلا ارتواء، لتضيء الدنيا وتشتعل الساحة وينقلب الأمر إلى عرس بجد…

الماورد هو الوحيد الذي تعاطف مع خلاياه وأمزجتها الصعبة وهبّ هبة رجل واحد في هذه الحرب بلذة الرشف، يعبر فمه وبسلاسة المحب وحنانه، يصل إلى دمه، يضحك في وجه الكيماوي ويأكل بعقله ورداً وحلاوة، وينسل به دون أن يدري عبر فتحة البول…

رغم ما يحدث، فكاتبنا سيظل يكره الحرب ومن هم وراء الحرب وسيظل مع المقاومة ومع الحق، وأصعب يوم بالنسبة له هو اليوم الذي يمر متخلياً عنه، ولا يستطيع فيه قول جملة ذات مغزى أو معنى…

المراة المعذبة تمنت لو ترى ملامحه بلا لحية عساها تعرف حقيقة هذا الوجه المتمرد الذي أوقعها أسيرة فخ جاذبيته الغامضة، تحاول رسم صورته بعد الكيماوي، لكنها تصطدم بحالة العجز عن التخيل ذاتها…

تتشوق لرؤياه أياً كانت الظروف وكيفما كان شكله، تتوق لتوسد كتفه الأثير، تدس رأسها فيه دون تردد، تتوهم أنها تعبث بشعيرات لحيته ثم تغفو بعمق على كتف وسادتها الخالية…

تردد كاتبنا في اللقاء، فهو أجبن من مواجهتها بشكله الجديد، رغم أنه لا يتجرأ على صد اشتياقها إليه ولوعتها عليه، فهو متعطش لقطرات الحنان في كلماتها، ولسيل عذوبة استسلامها الآمن المطمئن عندما تتوسط ذراعه كوداعة الأطفال، أراد سماع صوتها، فهو لا ينسى فرحها بسماع صوته، ولن ينسى فرحه الطفولي بانسياب نبراتها في عروقه عبر الهاتف بعد احتجابه الطويل عنها، فمثلها لا يبيع بسهولة وحبها لا يمكن أن يتحول إلى شفقة…

يعتبر لقاءها مناسبة ليعرف أين هو من ناحية (إللي في باله) فهو يعرف جرأتها وفضولها، فلن تتركه وشأنه، فهو لم يجرؤ على طرح السؤال على الأطباء المعالجين ولم يبادر أحدهم بالخوض معه في الموضوع مباشرة، هو يحتاج لهذه المواجهة على كافة الأصعدة، فالحب عطاء بلا مقابل، لكن عندما تتوقف آلة الحب عن الدوران يتحول العطاء إلى قيد في العنق والمعصمين والكاحلين وينوء بوطأة الكاهل، فلا يعرف كيف الخلاص؟

قد فسرت هي عدم سؤاله باللامبالاة او بالنفور من مرضها خاصة أنه يتعلق بأنوثتها، فنسبة عالية من النساء المصابات بسرطان الثدي أو الرحم يتخلى عنهن رجالهن مباشرة بعد الجراحة أو أثناء العلاجات التي تليها، حتى لو لم يتم الاستئصال…

حلمت بالاحتفال بعيد ميلاده في مقهى مشهور على صوت الغيتار، ليرفع الحاضرون كأس نخب صحته وينتهي المشهد بقبلة، لكن الشواهد ظلت صارخة في وجه الإنسان ولم تقم دولة فلسطين…

المرأة المعذبة من حلب فهي مسقط رأسها، ودمشق مرتع طفولتها، عانت من الآلام وصعوبة إدراك حقيقة الموقف، ومن جراحة لم تتوقع حجم خطورتها…

بعد خروجها من عيادة الطبيب انتابتها حالة شبه هيستيرية، بكت بصوت عالٍ على مرأى من المارة ومسمع منهم، فالكل يعرف عنها صفة البكاء السريع والضحكة الفورية، مرت لحظات قبل استعادة هجومها، فلونت شفتيها بأحمر الشفاه وابتسمت لصورتها المنعكسة في المرآة، رأت مسحة من الجمال رغم انتفاخ عينيها، رأت أنها محظوظة لعدم تمتعها بجمال باهر أو قبح ظاهر فكلاهما قيد، وهي مدينة لغلافها الجسدي العادي جداً بما وصلت إليه من حرية وتحرر، فهي تتحرك وسط الناس ولا أحد يراها…

لا تصر على إضافة تاء مربوطة للتأكيد على أنوثتها، فهي تعتبر نفسها أصلاً كياناً لا جنس له، وُلد في جسد مؤنث…

ورثت عن أمها عنادها، تمردها الصامت، الإصرار والمثابرة على تحقيق الفكرة مهما طال الأمر وأياً كانت المعوقات، رافضة الخضوع للسلطة الذكورية تحت قناع من الهدوء المطمئن…

ما خفف عنها أنها لم تخضع للكيماوي ولم يتساقط شعرها لكن الأشعة أحرقت جسدها، والعلاج الهرموني المعاكس الذي زجها في مرحلة اليأس النسوي التي تخشاها كل امرأة، فما عادت تطيق الجلوس والوقوف والاتكاء، والنوم لم يعد مجدياً، تغيرت ملامحها وتبدل مظهرها الخارجي فغدت غلافاً شحمياً منتفخاً، اكتنزت بالشحوم والدهون التي احتلتها ونسجت حولها سجناً من التكتلات الدهنية قميئة المظهر، فهي لم تعد تعلم أين تقبع (أناها) الأصلية…

تحولت إلى إسفنجة مشبعة بالماء خارجياً فقط، أما الأغشية الداخلية الحنونة قد أصابها الجفاف، لكنها اكتشفت حين التقت حبيبها أن مياهها الداخلية لم تنضب، بعد أن وضع يده على جرحها، فوجئت بنزيف دموي، تكرر بعد دورة قمرية، فلا زال في جسدها قدرة على العطاء الأنثوي لمعجزة لمسة يده…

الطب لا يؤمن بظاهرة الأنوثة المستديمة كظاهرة صحية وإيجابية، ففي حال استمرارها سيُستأصل الرحم، تحسباً من إصابة جديدة…

رفضت بطلة الرواية التخلي عن الرحم، فجسمها الذي يتعامل مع المرض بهذه الطريقة جدير به أن يدرّس كظاهرة علمية، لذا فهي قررت وهبه للعلم، فلا يصح للعلماء أن يجدوه فارغاً عند تشريحه…

ما أجمل الشفاء وما أصعبه!

شفي كاتبنا برأي الأطباء والتقارير وابتهالات المرأة المعذبة وأمه الصامتة وأبيه التاريخ والجبل وأصدقائه الخلّص الذين لم يقبلوا بغير هذه النتيجة… والله هو الشافي…

أما الخبثاء فهم أصعب من الخبيث…

كلمات كاتبنا في روايته من معدن العذاب الخالص، فالمرض هو تعبير أخير عن رفض الجسم إهمال صاحبه له، الجسم الذي تسكن فيه الذات الأصلية لشخص يعاني من عدم التعامل المتكافئ مع محيطه المباشر، المرض هو احتجاج الجسم ووضع حدود للمرمطة التي يفرضها عليه صاحبه، فيستغيث صارخاً: كفى….

تتوقف الآلة وترفض الانصياع للإجهاد دون صيانة، المرض نتيجة صدمة انفعالية أو عاطفية تهزه في الصميم، لكنه يكبت انفعاله تجاهها لتتربع الشحنات السلبية في الأعماق والاستيطان داخل التركيبة النفسية، فتعمل بخبث على هدم حصون مناعته من الداخل، ولكل مكان مدلوله الخاص، فالأعضاء التناسلية تعبير عن التناقضات الذاتية والتناقضات مع الآخرين، مردها لعلاقة متوترة مع الشريك، وعدم الاستقرار، فيحرم المصاب المتعة على نفسه…

كاتبنا الذي ما انثنى عن أخذ كل هموم الآخرين على عاتقه بل هموم الدنيا بأسرها وينفي ذاته حد النكران، نسي أن يمنح نفسه فسحة حقيقية، نسي أن يطالب بحقه كإنسان في المتعة والسعادة، وهذا لا يوفره إلا التوازن النفسي والجسدي، وهذا ما نجده عند الكثر من الرجال…

ربما هو أفضل حالاً من الكثر من المتباهين، فهو برأي المرأة المعذبة يعرف كيف يسعد امرأة بالرغم من محنته، لأنه محب وحساس وغير أناني، عليه أن يعطي نفسه هذا الحق، عليه أن يقاوم العنف بحب الحياة، مهما كانت قاسية عليه، لا أن يحارب ذاته، بل يتصالح معها، عليه أن يسجل متع الحياة الصغيرة، يسجل لائحة بأشياء بسيطة يحبها ليست مكلفة تحديداً…

الكاتب الكبير(محمود عيسى موسى):

شكراً جميلاً لكل هذا البذخ والصدق العاليين في اعترافات نتمنى بعمق معها، أن تكون محض رواية لم تحدث في الواقع رغم حقيقة حدوثها، فلولا المعاناة الكبيرة لما أتحفتنا أناملك برحلة في مداراتك المبهرة…

***

*روائي فنان تشكيلي وصيدلاني فلسطيني أردني