التكايا والزوايا… ينابيع الطرب الآتي من حلب

د. عثمان مهملات

ازدهرت حلب في العصور القديمة لموقعها على طريق القوافل الذي يربط سوريا بأرض الرافدين. وفي العصور الوسطى أصبحت ملتقى الغرب بالشرق وصلة الوصل بينهما، وكثرت فيها القنصليات الأوروبية والجاليات وثقافاتها المتنوعة وامتزجت فيها الأنغام العربية بالتركية بالسريانية بالأرمنية وما ورد إليها من ألحان مصرية وعراقية. وكانت في كل الأزمنة عاصمة الطرب. ومن القرن التاسع عشر أصبح حصول المطرب على شهادة الجمهور الحلبي وثيقة اعتماد يتقدم بها إلى المستمعين العرب. وكان أساطين الطرب الحلبيين على صلة وثيقة بالإنشاد الديني الذي تلقنوه في مختلف التكايا والزوايا المنتشرة في المدينة.

مجمّعات دينية ومعاهد موسيقية صوفية

يمكن اعتبار الزوايا والتكايا معاهد تعليم الموسيقى وأصول الإنشاد والتواشيح، وفيها يكتسب المنشد مهارات فن الأداء. وبسبب الروحانية الصوفية يكتسي أداؤه بشغف الغناء، الأمر الذي يجعله يبلغ أعماق القلوب، فتولد حالة الانتشاء والطرب.

وكانت التكايا قد انتشرت في حلب في العصر العثماني امتدادًا لفكرة “الخانقاه” التي نشأت في العصر الأيوبي والمملوكي. كلاهما عبارة عن مبنى تقدم فيه الدروس الدينية للمعتكفين من المتصوفة، وتعقد فيه حلقات قراءة الموالد والأذكار،مع وجود فروق في المعمار وفي الدور. في الخانقاه كانت دراسة علوم الدين إجبارية، يتلقّنها المتصوفون على أيدي كبار المشايخ والعلماء، ويُمنح المتفوقون منهم شهادة علمية. بينما في التكايا، كانت الدروس اختيارية، ولا ينال المتصوّف المقيم إجازة علمية. والتكايا بيوت مفتوحة على مدار النهار والليل لإيواء الفقراء المنقطعين للعبادة، وعابري السبيل المتوجهين إلى الحج وهم لا يملكون تكاليف الإقامة في الخانات، ويُؤمن لهؤلاء جميعا الطعام والشراب، والملبس إذا لزم الأمر، وتوفّر لهم أماكن الوضوء والغسل. ولم تقترن تلك الأماكن بأسماء أصحابها لحرصهم على سرّية فعل الخير. كما لعبت التكايا دوراً اجتماعياً تكافلياً، عبر تأمين الطعام بشكل دائم للأسر الفقيرة من سكان الجوار، بصرف النظر عن انتمائهم إلى أيّ طريقة صوفية. أما الزوايا، فقد سُمّيت الواحدة منها “زاوية” أي الركن الذي يجلس فيه المنشد مع فرقته.

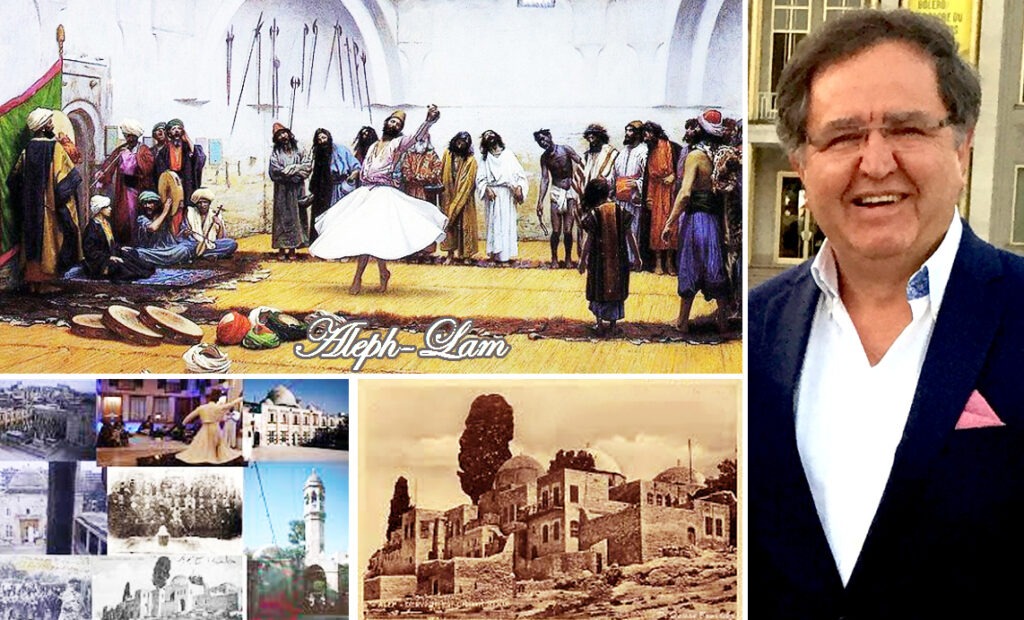

وفي التكايا والزوايا أقيمت لياليالإنشاد يومي الإثنين والجمعة، ويوم المولد النبوي الشريف، وليلة الإسراء والمعراج، وليلة السابع والعشرين من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة القدر. أدّى المنشدون القوالب الغنائية المختلفة كالموشحات والليالي والقصائد والأدوار، ثم القدود الحلبية، والابتهالات الدينية التي رافقتها “رقصة السماح”. وقد أدّت هذه التكايا والزوايا دورها في الحفاظ على تراثنا الموسيقي الأصيل بتناقل الأنغام من جيل إلى جيل، قبل شيوع تدوين النوتة. وأدخلت اللغة الفصحى عالم الغناء، ومنها انطلقت الأصوات الجميلة التي نالت شهرة في حلب وسائر العالم العربي، بعدما تعلّمت التجويد والنطق السليم وتوافق الألفاظ مع الأنغام، وتدريبات لتقوية الحبال الصوتية.

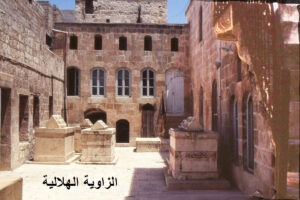

من الزوايا الشهيرة: المولوية، والرفاعية، وزاوية الأعرابي وفيها أنشد محمد خيري. أما الزاوية الهلالية فكانت برئاسة الشيخ الهلالي،وقد تميّزت بإحياء “الطريقة الخلوتية” حيث يعتكف المُريد مدة أربعين يوما في غرفة خشبية صغيرة لا تتسع لسواه، للتأمّل والتعبّد والصوم للوصول إلى صفاء النفس والتواصل الروحي مع الذات الإلهية؛ ويُقدّم له طعامه وشرابه بالحد الأدنى بشكل منتظم. وقد استمر نظام الاعتكاف حتى سنة1907 بينما ظلّت إقامة حلقة “الذكر”. ومن أشهر التكايا: تكية الرفاعي وقد أنشد فيها عمر البطش وصبحي الحريري؛ والتكية الوفائية والتكية المولوية.

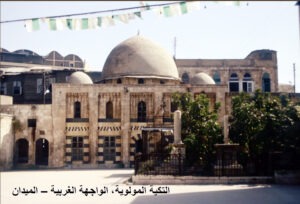

التكية المولوية

سميت التكية المولوية نسبة إلى جلال الدين الرومي الذي أطلق عليه أتباعه لقب مولانا.وهي تأسست في حلب بعد معركة جالديران (1514) التي انتصر فيها السلطان العثماني سليم الأول على السلطان الصفوي إسماعيل شاه. هرب أميران صفويان ونزلا حلب وشيّدا فيهاتكية “مولوي خانه”.وبعدما نشر كمال أتاتورك العلمانية في تركيا وحظر الطقوس الدينيةوهدم عدّة تكايا وحول بعضها إلى متاحف سنة 1925، لجأ أنصار الطريقة المولوية إلى حلب التي أصبحت عاصمة هذه الطريقة في عموم العالم الإسلامي.

في هذه التكيّة أقام الدراويش ومارسوا تقاليدهم في العبادة والذكر التي كان يرافقها الرقص الصوفي الدائري. يدور الدراويش حول أنفسهم من دون توقف، بعيون مغمضة، وبقلوب منتشية برائحة البخور، ويفتلون على أنغام الناي والطبل والصنوج والموشحات والقدود والابتهالات الدينية. ودورة الدرويش ترمز إلى دوران الأرض حول نفسها.حين يرفع يدًا نحو الأعلى فالحركة تعبير عن استجداء السماء، وحين يوجه يده الأخرى نحو الأرض فهي كناية عن العطاء. أما دورة الدراويش حول شيخهم فهي ترمز إلى دوران الأرض والكواكب حول الشمس.والمولوية هي الطريقة الوحيدة في الإسلام التي وحّدت لباس أفرادها باللون الأبيض وجعلت لهم لباس رأس مميز يسمّى”الكلاه”، أما رؤساء الطريقة فيضعون عمامة خضراء فوق الكلاه. تُفرش سجادة صغيرة في وسط الحلقة يستوي عليها الشيخ، وتحتها سجادة أكبر منها يستوي عليها من هم دونه رتبة.

خريجو الزاوية المولوية

أبرزهم الشيخ علي الدرويش (1882- 1950). يحمل اسم جده الجندي المصري الذي جاء بلاد الشام سنة 1836 في حملة إبراهيم باشا واستقر في حلب. حمل الحفيد لقب الشيخ كونه خريج مدرسة دينية، والدرويش لانتسابه إلى الطريقة المولوية. نشأ في التكية المولوية، ولجمال صوته كُلّف تلاوة الأذان وهو في عمر المراهقة. تعلّم أصول الموسيقى والإنشاد على أيدي اثنين من عمالقة الطرب: الشيخ أحمد عقيل والشيخ صبحي الجذبة. وعاد من رحلة إلى عربستان العراق مستوعبا الألحان الهندية والفارسية. وفي إستانبول درس في “دار الألحان”. وبعد اشتغاله بالتدريس في حلب، دعاه مصطفى بك رضا مؤسس معهد فؤاد الأول للموسيقى الشرقية بالقاهرة سنة 1923. وذكر صميم الشريف في كتابه “الموسيقا في سورية، أعلام وتاريخ” (ص 104) أن “محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي كانا من طلابه، وأن أم كلثوم تدربت على يديه لتحسين الإلقاء الغنائي”. نقل إلى طلابه ما حفظه من الموشحات والقدود الحلبية وهو أفضل من وثّقها، كما حرص على تدوين عدد كبير من الموشحات والأدوار المصرية القديمة من ألحان عبده الحامولي ومحمد عثمان وداود حسني. وقام بتسجيل مقطوعات من العزف المنفرد على الناي، وكان من أبرز صنّاع هذه الآلة والعازفين عليها. وفي عام 1931 طاف في أنحاء تونس بدعوة من المستشرق الفرنسي رودلف دي رلانجيه للبحث فيها عن الألحان الموسيقية التراثية المتبقية من آثار عرب الأندلس، وقد وُفقّ في جمع وتدوين قرابة 14 نوبة أندلسية وعشرين ملحقاً لها وجملة موشحات أندلسية غنائية. شارك فؤاد رجائي في تأسيس إذاعة حلب سنة 1949، وعبر موجاتها أطلق أصوات اثنين من تلاميذه: صباح فخري ومحمد خيري. وللشيخ على درويش مؤلفات أشهرها “كتاب النظريات الحقيقية في علم القراءة الموسيقية”.

كما كان الشيخ عثمان الموصلي (1854 – 1920) من أبرز خريجيها. كان ضريرا نتيجة إصابته بالجدري في صغره. حفظ الكثير من الشعر الصوفي ونظم بعض القصائد. ولد في نواحي الموصل بالعراق وفيها تعلم تجويد القرآن الكريم، والمقامات الموسيقية العربية، والموشحات ثم درس الموسيقى بأنماطها العصرية في إستانبول، ومنها إلى حلب سنة 1908 فأقام فيها سنوات عديدة متنقلا بين التكايا والزوايا الصوفية مثل القادرية والرفاعية والنقشبندية، وخصوصا المولوية التي ظل رئيسها في الموصل لغاية وفاته. كان يحفظ ثروة من الألحان العربية والشرقية ويعرف أصول هذا الفن معرفة دقيقة، ونقل خبرته إلى الكثيرين ممن صاروا نجوما، ومنهم عمر البطش وأبو خليل القباني؛ وإلى عبده الحامولي وسيد درويش وكامل الخلعي الذين عرفوه في مصر سنة 1895. وفي القاهرة نشر أول مؤلفاته “الأبكار الحسان في مدح سيد الأكوان”. كان الملاّ عثمان بارعا في العزف على آلتي العود والقانون، وله العديد من الألحان التي ما زالت تُنشد مثل “فوق النخل” و”يام العيون السود” و”قدّك المياس” وقيل إنه ناظم الأخيرة.

بدايات رقصة السماح

كان عمر البطش (1885-1950) يتردّد في شبابه على الزاوية «العقيلية» وكانت مدرسته الموسيقية الأولى. وفيها عُرف بصوته الجميل فكان ينشد في حلقات الأذكار. توسعت ثقافته الموسيقية خارج حدود الإنشاد الديني فتعلم المقامات والموشحات، وعاد من رحلة الاحواز بالعراق بصحبة الشيخ علي درويش مزوّدا بالتراث الموسيقي الفارسي والهندي. تعلم عمر البطش رقصة السماح التي كانت تُؤَدّى في مجالس الحفلات الدينية في الزوايا الصوفية الموسيقية، وكان أول من نقل فنونها من حلب إلى دمشق فإلى العالم، وطوّرها وأضاف إليها حركات جديدة، ودرّب الفتيات على أدائها الذي كان مقتصراً على الفتية. لحّن عمر البطش حوالي 130 موشحة، أشهرها “يمر عجباً”، من نظم فخري البارودي الذي قدم له الدعم الكبير كما الى تلميذه صباح أبو قوص الذي أصبح يدعى صباح فخري.

سفير الإنشاد إلى أوروبا

كان صبري مدلل (1918-2006) أول سفير حمل الأنغام الدينية والتواشيح إلى أوروبا، عندما أطل مع فرقته على جمهور قصر الثقافة في باريس سنة 1975 ولقي حفاوة تكررت في العديد من الدول الأوروبية والعربية. كانت نشأته في بيئة الزوايا والتكايا منشدا التواشيح في حلقة الذكر. عندما اشتدّ عوده رعاه المعلم عمر البطش ودرّبه على الإنشاد السليم. ثم درس على يدي أحمد الفقش غناء الموال وأسلوب أداء المدائح النبوية على الطريقة الشاذلية. ومن أسعد سالم تعلّم فن غناء القصيدة. وفي سنة افتتاح إذاعة حلب أنشد أغنيتين نالتا شهرة كبيرة: “ابعت لي جواب ” و” يجي يوم وترجع تاني”. وكاد يصبح مطربا محترفا، لكن والده وجّهه لينشئ فرقة إنشاد ويختص بالغناء الديني. وفي جامع الكلتاوية أعجب الباحث الموسيقي البلجيكي كريستيان بوخه بإنشاد صبري مدلل وفرقته، وسجل لهم أسطوانة “مؤذنو حلب”.

لحّن صبري المدلل وغنّى من أشعار المتصوفة أمثال ابن الفارض، مستندا على أساليب الألحان والغناء الكلاسيكية، ولم يتصرف فيها إلا في حدود الإضافات الجمالية وما يتناسب وإمكاناته الصوتية العالية. ولم يكتفِ بالتراث الصوفي، بل مزجه بما استلهمه من أعمال سيد درويش ومحمد القصبجي ومحمد عبد الوهاب وزكريا أحمد وداود حسني، فأبدع لوناً جميلاً جديدا على الإنشاد الديني. وحين سجّل وهو في عمر الستين مجموعة من أغاني أم كلثوم، ومعظمها من ألحان زكريا أحمد، أصبح نجما محبوبا لدى جمهورين: عشاق الإنشاد الصوفي، وعشاق التطريب الشعبي. أطرب السامعين بجمال صوته، وإتقان أدائه، وعذوبة ألحانه، وحالة الشغف التي تنتابه وهو يغنّي.وقد أخرج محمد ملص فيلماوثائقيا عن مسيرته الغنائية عنوانه “مقامات المسّرة”.

سيد درويش في حلب

زار سيد درويش حلب مع فرقة مكتشفه أمين عطا الله مرتين. الأولى سنة 1909 دامت بضعة أشهر، والثانية سنة 1912 ودامت عامين، روى عنها عطا الله في مقابلة نشرتها مجلة “الكواكب” المصرية (14 أيلول/سبتمبر 1965): “كانت فترة تدريب وإعداد لمولد هذا الموسيقي العظيم. في حلب مثّلنا بعض المسرحيات التي كان الشيخ سيد يغني فيها الألحان التي كانت تجري على ألسنة الناس. وهناك لحن أول أغانيه [وأنا مالي هي اللي قالت لي] وكان اللحن سَبْقا جديدا على الأسماع”. وفي مقالة أخرى نقرأ: “كان من أكثر الناس الذين اتصل بهم فنان عربي شامي هو عثمان الموصللي، منه تعلم سيد درويش كل ما يتصل بالموسيقى العربية والشرقية عموما”. وفي كتاب “سيد درويش، حياته وآثار عبقريته” ذكر مؤلفه د. محمود أحمد الحفني أن هذه الرحلة كانت مثمرة حتى لتعتبر نهاية عهد وبداية عهد في حياة سيد درويش. “تجددت هناك صلته بالطائفة المختارة من أصدقائه وأساتذته من أمثال عثمان الموصلي، وأقام معهم يحفظ عنهم ويستعم إليهم وإلى ما ينشده غيرهم في تلك البلاد. (…) واستوعب كل ممتع رائع من الغناء المستخلص من مختلف العناصر، بما أتاح له بعد ذلك أن يتمتع بخبرة واسعة بأسرار الموسيقى الشرقية من عربية وفارسية وتركية وسواها، مما استثمره بعد ذلك في خدمة الغناء المسرحي وتلوينه” (ص 51).

المقال للدكتور عثمان مهملات رائع ويستحق التصفيق لما فيه من معلومات قيمه ومفيده