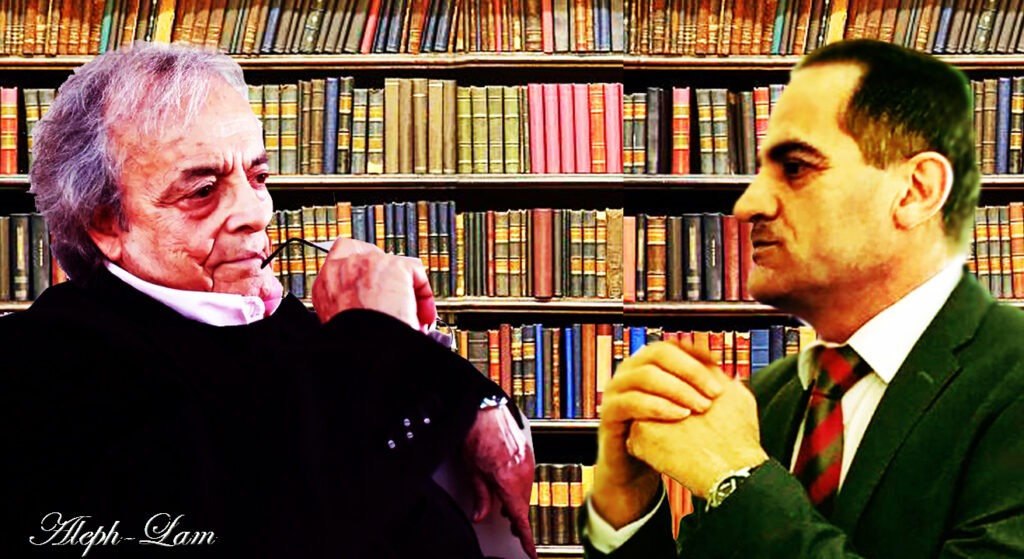

“الشّعريّة العربيّة”* وآفاق النّقد الأدونيسي

د. رفيق أبو غوش

تتطلّع الدّراسة إلى محاولة الكشف عن مقاربة أدونيس النّصّ الشّعري العربيّ، وربطها بالطروحات النّقديّة المتعلّقة بنظريّة التّلقّي، ومفهوم القارئ النّموذجي كما عند” ريفاتير” والقارئ الضمني كما عند” إيزر”، (**)Ezer) ومفهوم الأفق عند

غادمير”(Gadmier)(***). إذ ظهر أن المتلقّي القديم وفاق هذه النّظريّة، قدّم صورةً مشوّهة عن التّراث، على الرغم من محاولته إظهار بهاء الصورة المرتجاة، وتقديمها إلى القارئ الجديد الّذي حاول أن يقيمَ حوارًا ضمنيّاً معه يمدّهُ بالمتعة والمعرفة.

أمّا “ريفاتير” (Riffattere)(****) فقد اعتمدَ قارئًا يكون بمثابة مصدر الاستقراء، وينطلق من الأحكام التّي يبديها هذا القارئ. فالظاهرة الأدبيّة ليست النّصّ وحده، ولكنّها القارئ أيضًا، وردود فعله، وانفعاله من خلال النّصّ بوصفه صاحب سلطة، وقدرة على الفهم والتّأويل، ووعي مسؤولياّته. وليس هناك من نصّ ما لقارئ ما، إنّما النّصّ مفتوحٌ على زوايا القارئ المتعدّدة، ومراوغٌ يتطلّب عدّةً نقديّةً لفهمه من دون مواربة، وبقدرٍ كبيرٍ من الأخلاقيّة المهنيّة. وعندها، فالقارئ” ليس حرًّا أن يقول ما يريدهُ في النّصوص، لأن الحريّة المطلقة تعطّل مبدأ المسؤوليّة أمام النّصوص، وتفتح الباب أمام فوضى التّفسير والتّأويل… فليس العيب ألاّ نفهم النّصوص، إنّما العيب أن نُسيء فهمها”(1).

ويقابله في ذلك “إيزر” الذي يرى أن القارئ الضّمنيّ موجود قبل بناء المعنى الضمنيّ في النّص، وعليه، فعلى الكاتب أن يجسّدَ دوره ودور القارئ بوصفه موجودًا قبل وبعد بناء هذا النّصّ.

أمّا ” غادمير” فقد رفض الأحكام المُسبقة تّجاه النّصّ، إلى رفض المعرفة المُكتسبة على مدى حياة الفرد. فعمليّة الفهم تبدأ من بوّابة الذات، وأيّ تأويل للنّصّ لا بدّ من أن ينبني على” انصهار الآفاق”، أي بين آفاق المؤوِّل الحاضر، وآفاق الماضي للنّصّ. وبهذا الانصهار يتحقّق الفهم.

ولكي نعرّف بـ”أدونيس” قرائيًّا ونقديًّا، علينا أن نمرّ بالإشكاليات، والانفعالات، والآراء المعارضة والمؤيّدة على حدّ سواء. فالخطاب الأدونيسي خطابٌ مركّب وإشكالي وحداثوي، وهو في حراكٍ دائم، يكشف عن قلق السؤال وهاجس المعرفة، ويستطيع أن يجدّد بنيته باستمرار. ولا يمكن تفكيك هذه البنية ودرسها بمعزلٍ عن سياقها العام وبناها المتواشجة.

وينصّبُّ جهد أدونيس النّقديّ على تأسيس مشروعٍ فكريّ متكامل يرتكز إلى رؤية حضاريّة، يزاوج فيها ما بين التّراث العربي، والتّراث الإنساني الشّامل، والمنجز الإبداعي العالمي من غير أن يتنكّرَ لهذا التّراث أو ينقادَ إلى الغرب، أو يكون نسخةً عن حداثةٍ أخرى. وهو في كلّ ذلك يرتكز إلى الأصل الثابت، إذ كان يتمثّل دائماً الآية الكريمة{ كل يومٍ هو في شأن} (سورة الرحمن، الآية 29) لأن “جذور الحداثة الشّعريّة بخاصّة، والحداثة الكتابيّة بعامّة كامنة في النّصّ القرآني”(2).

أمّا النّقد الشّفاهي الّذي كان يمارسهُ العرب، فليس إلا مرحلةً تأسيسيّة لهذا النّقد الذي يحمل حسًّا جنينيًّا حين كان يُقالُ للشاعر: أحسنت، كما كان يفعل ” النّابغة الذبياني” في مطارحات سوق عكاظ، والذي شكّل هذا حجر الأساس في عمارة النّقد العربي في ما بعد.

الإشكاليّات التّي يطرحها البحث

فما هي الإشكاليّات التّي يطرحها البحث:

1- هل استطاع “أدونيس” أن يبلورَ اتّجاهًا نقديًّا حداثيًّا من خلال كتاب” الشّعريّة العربيّة”؟ وأيّة حداثةٍ يسوقها من خلال تفكيك البُنى اللغويّة، وزحزحة المفاهيم الموروثة؟

2- هل استطاع “أدونيس” تصويب الرّؤية إلى مفهوم الحداثة الشّعريّة، وإعادة الاعتبار إلى الشّعر الصّوفيّ؟

للإجابة عن هذه التّساؤلات لا بدَّ من الدّخول إلى عتبة الكتاب، وفهم الغرض منه. فهو كتابٌ يهدفُ إلى إحياء التّراث العربيّ والفكريّ وفق منظورٍ جديد كاشفًا عن المسكوت والمهمل والمهمّش في ثقافتنا العربية السائدة. فالحداثة، كما يراها”أدونيس“هي ثورة ورفض وتساؤل. كما هي ليست الانغماس في الماضي، ولا الانبهار بالغرب التّقني، إنّما هي نقدُ التّراث، وغربلته، والاستفادة منه من خلال مناهج العقل العلمي. فالوعي بالتّراث لا ينطلقُ من أحكامٍ معروفة، إنّما ينطلق من وعيٍّ حداثيّ يكمن في الاكتشاف والتّجاوز، وتفكيك الموروث، لأن الزمن العربي متوقّف، يهدم ولا يخلق، ولا يملك روحَ التّغيير، ويستحيل النّهوض به من جديد من دون تثوير اللّغة، وتغيير الآليّات التّعبيريّة، والتّفلّت من سطوة الزمن لتعبّر اللغة عن مضامين جديدة في الحياة والفكر.

ويرى” أدونيس”أن” قراءة ماضينا الشّعري اليوم إنّما هو قراءة الفراغ والنّقص الذي تركهُ الأقدمون (الخليل واللاحقون). وأن التّقنين والتّقعيد يتناقضان مع طبيعة الّلغة الشّعريّة… فهذه اللّغة تظلُّ في حركةٍ وتفجُّر. إنّها دائمًا شكلٌ من أشكال اختراق التّقنين والتّقعيد… ونحن اليوم مدعوّون إلى ممارسةِ قراءةٍ لتراثنا النّقدي الشّعري تكشفُ عن الغياب والنّقص، وتستنطقُ الصمت”(3).

والميزة الأساس في الخطاب الأدونيسيّ هي عدم الثّبات، مترافقة مع قلق السؤال، ومواكبة المستقبل. فهذا الشّاعر الذي عُرف بقلقه وتحوّلاته الدّائمة لا يمكنه الثّبات على موقفٍ واحد، أو منهج صارم. فالقارئ مع ” أدونيس” عليه أن يتوقّف عن طرح الأسئلة القديمة، أي، ما معنى هذه القصيدة، إلى السؤال الجديد: ماذا تطرح هذه القصيدة من أسئلة، وماذا تفتح من آفاق؟

ولهذا، فقد اتّكأَ ” أدونيس” في قراءة التّراث على قطبيّ التّحوّل والثّبات وصولاً إلى الإبداع، وحاكَمَ المُعلن عنه في الثقافة العربيّة والمتمثّل بمفاهيم الوحي والسنّة والفقه والخلافة، وقام بترحيل هذه المفاهيم، ووضعها تحت مشرحة النّقد، ومارس عليها النّقد من دون تتظير، فحصرَ معيقات الحداثة في الثّابت الدّيني. فالدّين مانعٌ ومعيقٌ للحداثة، ولا حداثة حقيقيّة إلاّ بهدم هيكل البنية الموروثة والخروج عن الأصول الرّاسخة.

وهذا الخطاب الذي يتبنّاه هو خطابٌ حداثويّ وماضويّ في الوقت عينه. فالحداثة التّي يقيمها لا تنفصلُ عن جذور الشّعريّة المتمركزة في التّراث العربي. فـ”القرآن أحدث قطيعةً مع الجاهليّة على مستوى المعرفة والشّكل التّعبيري”(4)، ونقل الكلام من ضفّة الشّفويّة إلى الكتابيّة، وأسهم في بلورة الشّعرالحداثي، وأوجدَ الكتابة الشّعريّة الصوفيّة، وفتح الباب واسعاً أمام شعراء لابتداع كتابةٍ شعريّةٍ جديدة تغرف من البديع القرآني وسحر البيان بلاغةً وتصويراً ( بشّار بن برد، أبو نواس، المتنبّي، مسلم بن الوليد، أبو تمّام وغيرهم) وأسّس لنقدٍ حداثيّ يبتعدُ عن معيارالأسبقيّة في تقييم الشّعر وإعطاء الأولويّة لجودة الشّعريّة، ولثقافة النّاقد، ولنشوء نظريّة جمالية تقوم على الغموض وتجاوز المألوف.

وقد أصابَ “أدونيس” في مقاربته مكمن الحقيقة الشّعريّة في تلقّي النّصّ الإبداعي. فالقيمة ليست للمبدع فحسب، بقدرِ ما هي للواقع السائد في الفهم الإبداعيّ، ولحيويّة النّصّ في ما يقوله، وفاعليّة القصيدة في تجاوزها أشكال التّعبير إلى أشكال الوجود.

تداخل جديد في تاريخ الثّقافة العربيّة

والتّداخل بين”أدونيس”المفكّر والشّاعر والقارئ يُعدُّ تداخلاً جديدًا في تاريخ الثّقافة العربيّة. فهل في إمكان القارئ إنتاج نصّه في غياب النّصّ الإبداعي؟ وهل يُعدُّ النّقد واسطة بين القارئ والنّصّ الإبداعي عينه؟

إذا كان هذا الكلام صحيحًا فإن” نقد النّقد يمركز نفسه وسيطًا بين النّصّ النّقدي وقارئه ليسلبَ النّقد مرّتين، ولنكون أمام سلسلةٍ من النّقود لا تنتهي”.(5) من هنا يمكننا أن نبني على ذلك المقولات الآتية:

– التّجديد الشّعري عمل مؤسسيّ، مبنيّ على تراكم معرفي بدءًا من الشّعر الجاهلي إلى الشّعر العبّاسي.

– العمل الشّعري جهدٌ بشري لا تنطبق عليه صفة القداسة.

– قراءة النّصّ هي الأولى، وقراءة نقد النّصّ هي الثانية، وقراءة نقد نقد النّصّ هي الثالثة. فمصطلح نقد النّقد باتت ملامحه تتّضح، ومفهومه يتأصّل، وبدا النّصّ النّقديّ نصًّا يتأسّس عليه نقدٌ آخر إلى ما لا نهاية.

ويرى الدّكتور “عبدالله الغذّامي” أن الظاهرة الأدونيسية ” تعدُّ في ظاهرها مشروعًا حداثيًّا، أمّا في الباطن فهي تمثّل جانبًا فحوليًّا، وتعمل على تكريس الشّق الفحولي الذي يعيد إنتاجه في شعره، إضافة إلى الجانب الأسطوريّ الذي يمركزه في شعره أيضاً”.(6) فيسبغ عليه صفة الادّعاء والعظمة التّي تتناقض مع الجانب المنطقيّ والعقلي، ويتّهمه بالشّعوذة والسّحر وادّعاء النّبوّة. فهل هذا هو خطاب الحداثة؟

قد يكون “الغذّامي” انطلق من هذا الموقف ليسجّلَ موقفًا أيديولوجيًّا من المشروع الأدونيسي في تغاضيه عن المستوى التّعاقبي (الدّياكروني) للأعمال الشّعرّيّة، كما يراها أدونيس هدمًا لأبنيةٍ قديمة، وتأسيسًا لأبنية جديدة مكانها. وعليه، ينبغي قراءة المشروع الأدونيسي من بداياته، ومن جميع جوانبه قبل إصدار الأحكام وتعميمها سواءٌ اختلفنا معه أو اتّفقنا. فهو في الحالين ناقدٌ إشكالي يمارس طرائقه الحجاجيّة لإقناع المتلقّي بما يريد. وتمركزه كامنٌ خلف النّصّ، يحاول من خلال هذه الموقعيّة أن يوفّر المتعة للقارئ غير التّي توفّرها له النّصوص المقروءة بمفردها.

ويرى “أدونيس” أن الحداثة هي الاختلاف في الائتلاف، فتارة يربطها بالتّحقّق الخارجي، وتارة “هي فعالية إبداعيّة وليست كساءً. إنّها حداثة الإنسان لا حداثة الشّيء”.(7) أمّا خطابه فهو خطابٌ شامل يمثّل مشروعًا متكاملاً على أصعدة الشّعر والنّثر والفكر، وهو خطابٌ متحرّك، بعضهم يراه مضطربًا بلا سقف، بينما يراه هو حفرًا في طبقات التّراث المتراكمة ليصل إلى رسوبيّات الجديد، وطبقات الإبداع. فكل ما هو مألوف فهو غير شعري.” وكل ما هو تجاوز ومخالفة وهدم فهو شعري”.(8)

والشّعريّة لا تتحصّل إلا بالفكر، مع أنه خالف بذلك معظم النّظريّات الشّعريّة المعاصرة التّي تنظر إلى اللغة بوصفها شكلاً من أشكال الشّعريّة. فـ”الشّعرية محايثة للشّعر، وهي كاللّسانيات تهتمُّ باللغة وحدها. ويكمن الفرق الوحيد بينهما أن الشّعريّة لا تتّخذُ اللغة بعامّة موضوعًا لها، بل تقتصر على شكلٍ من أشكالها الخاصّة. والشّاعر بقوله لا بفكره وإحساسه. إنّه خالق كلمات وليس خالق أفكار”.(9)

لقد حاول “أدونيس” أن يقلّل من جهد الخليل بن أحمد الفراهيدي لكونه تقعيدًا وتقنينًا، وتناسى أن الخليل عمل في معجم العين عملاً صرفيًّا يتعامل مع اللّغة على أنها نظامٌ صارمٌ في تقليبها وصرفها. وتغاضى عن ما قاله “سوسيير (saussure) من أن اللغة” نظامٌ اجتماعي، نظام من الإشارات التّي تعبّر عن الأفكار”.(10) ورأى أن الخليل قرأ الشّعر العربي في ظروف التّمازج والاختلاط بين العرب وغيرهم. ثمّ أتى اللاحقون” فقرأوا ما فعل الخليل قراءة قوميّة أيديولوجية، فرفعوا عمله الوصفي إلى مرتبة القاعدة المعياريّة، وذلك بتأثير الصّراع السّياسي ـ الثّقافي بين العرب وغيرهم”.(11) وكلّ ذلك أدّى إلى التّقنين والتّقعيد الذي يتناقض مع طبيعة الّلغة الشّعريّة.

ولا يكتفي “أدونيس” بذلك، بل ” يُسقط إخفاقات الواقع الراهن على التّراث”.(12) ويرى، أن الذهن العربي جامد. “والمجتمع العربي ما زال يراوح مكانه اجتماعيّاً وثقافيًّا، ولم يزده الاستعمار إلا نكوصًا وارتدادًا إلى نفسه وماضيه… وهو لم يبرح بعد لحظة الخطابة والتّوصيل الشّفاهي إلى مرحلة الكتابة… لقد نُظرَ إلى النّصّ الجديد كموازاة للانكسار العام الذي أضحت تعيشه الأمّة حضاريًّا وسياسيًّا، ورُئي في” اللاشكل”معادلاً موضوعيًّا للتشرذم الذي تعيشه الأحوال العربيّة”.(13)

ولا ندري، لماذا هذه الحساسية تّجاه الأشكال التّي تعدُّ نمطًا للتشرذم والانكسار. وهو يعترف، بأن العبور إلى التّراث ومعرفته كان عبر قناة الآخر الذي قرّب إليه أسرار الشّعريّة، وربط مستقبل حداثة الشّعر العربي بواقع الحداثة الغربيّة.

خرق الّلغة وتثويرها

وفي الجانب الآخر تقوم شعريّة “أدونيس”على خرقِ الّلغة وتثويرها، وعلى النّقضّ والانتهاك بوصف اللغة بؤرة من الحمولات التّي تُخفي تحتها رزمةً من التّحوّلات. فيرى، أن شعر أبي نواس قناعٌ يُخفي خلفه بؤرةً من التّحوّلات، ونظامًا أخلاقيًاّ يعمدُ إلى تهديم الحواجز التّي تُغلقُ فضاء الحرّيّة و” ثقافة تخرجُ عن قيم الأمر والنّهي، وتسعى إلى خرقِ المحرّم للعبور نحو فوضى الغبطة”.(14) وقد عدَّ “أبا نواس” رائدًا من رواد الحداثة الشّعريّة، ومعلّمًا لكثيرين أتوا بعده. وربط تمرّدهُ وسلوكه بمحاولة اكتشاف العالم، والنّفاذ إلى أعماق الطبيعة، واكتشاف المجهول وصولاً إلى ثقافة الحرّية، ثقافة ” يكون فيها الإنسان سيّد فكره، وسيّد عمله، وسيّد سلوكه”(15) من دون الالتّفات إلى سيرته الماجنة، بحيث يصبح المجون رافدًا من روافد الفنّيّة الشّعرية. وهنا، يمركز أدونيس الشّعر في الملعب الفنّي والتّجريد الإيقاعيّ. فكيف يكون “أبو نواس”مثالاً للكتابيّة التّي أحدثها القرآن بقطيعته مع الشّعر الجاهلي مع لغة متفلّتة متمرّدة؟ وهل ان أدونيس بأفكاره هذه ينطلق من رؤية مؤدلجة؟

أمّا نصُّ “أبي العلاء المعرّي” فيراه “أدونيس” نصّاً تأمّليًّا رؤيويًّا متعدّد الاحتمالات من دون أن تكون التّعدّديّة تلك كافية لتفسيره. وهو” لقاءٌ بين لفظٍ نملكه ومعنى نبحث عنه، لكنّه بحثٌ يؤدي دائماً إلى الحيرة والشّك”.(16) وأبو العلاء لا يؤسّسُ شيئاً على مستوى اللغة، أو على صعيد المعنى. و”على العكس، إنه لا يقوم إلاّ ما يشكّك فيهما، فهما مجرّد وسيلتين لكي يقول بهما العبث والعدم. وهو شعرٌ يضع قارئه باستمرار فوق هوّة العبث والعدم”.(17) فكيف لشاعرٍ التّقط مأزق الحياة ووضعها وجهاً لوجه أمام المأساة البشريّة والحياة التّي وعاها منذ بدايتها أن نحصر شعره في حقل العبث والعدم، وننظر إليه نظرة انتقائيّة كابوسيّة، فيصبح شعره مربكًا شأن كلّ شعرٍ عظيم.

لهذا لم تكن قراءة “أدونيس” للتراث قراءةً حياديّة، إنّما كانت مرتبطة بجانبٍ أيديولوجيّ. وإن لم يظهر ذلك بوضوح. أو قل: إنها قراءة انتقائيّة حدسيّة استهدفت زعزعة المفاهيم القديمة، وخالفت الموروث. وكأن نظريّة القراءة هي محاولةٌ للاتّفاق مع الحقيقة البارزة في الأدب وهي ” إن العمل الأدبي يمكن أن يكون له صنفٌ من المعاني، ولكن ليس له أي معنى”(18) بمعنى، أن القراءة الأدونيسيّة قد توفّر المتعة للقارئ غير تلك التّي توفّرها النّصوص المقروءة، وذلك بإيجاد ذائقة للمتلقّي غير تلك التّي له، أو العمل على تعديلها.” فأدب الكاتب يُوجبُ أدب القارئ”.(19)

هناك علاقة تشاركيّة إذًا بين الكاتب والقارئ. والخطاب هو شكلٌ من أشكال التّواصل. لذلك، ” يرتبط مؤلّف النّصّ وقارئه أحدهما بالآخر مثلما يرتبط مرسل الرسالة بمتلقّيها… إذ إن إرسال أي رسالة وتلقّيها يعتمد على حضور واحدة أو أكثر من الشّيفرات. لذلك، تتألّف القراءة من عمليّة فكّ شيفرة في النّصّ أو الخطاب بوسائل مختلفة”.(20) فكل نوع أدبي يفتح أفق توقّعات خاصًّا به. ويقول بهذا الأمر“كلر” (keller) الذي يرى أن النّوع ” هو مجموعة من التّوقّعات، مجموعة من التّعليمات حول نمط البناء الذي يتوخّاه المرء، والطرق التّي يقرأ بها التّتابعات”.(21) أمّا “ريكور” ( Recore) فيجعل” معنى النّصّ مفتوحًا على كلّ من يعرف القراءة. والحضور الزمني الدّائم للمعنى هو الذي يفتحهُ على قرّاء مجهولين. فما دام النّصّ يُفلت من مؤلّفه ومن سياقه، فكأنه يُفلت أيضاً من متلقّيه الأصل”.(22) ومن الصعب على المؤلّف الاطمئنان إلى عدم وجوده في النّصّ لأنّه ” مهما تخفّى وراء نصّه، ومهما حاول النّقد أن يُقصيه عنه يبقى مهيمنًا وحاضرًا بالشّكل الذي يرغب في أن يظهر به إلى قارئه. فهو مسؤولٌ عن تحديد شكل النّصّ”.(23) لأن المؤلّف هو مجموعة أطر لأنساق ثقافيّة اجتماعيّة تاريخيّة تمثّل حقبةً زمنيّة معيّنة. والنّصّ” مثل نزهة يجلب إليها المؤلّف الكلمات بينما يأتيها القارئ بالمعنى”.(24)

ويبدو أن النّصّ الأدونيسي أقوى من أن يسمح بتبنّي مصطلح موت المؤلّف” ولذا، صار حجابًا يقمع الخطاب، فيلغي زمانيّته، ويحوّله إلى خطاب وقتيّ محجوب. وهذا لا يؤهّلُ أيًّا منهما ـ الموافق والمخالف ـ إعطاء حكم نقديّ عن “أدونيس” أو لقراءة الخطاب الأدونيسي قراءة إبداعيّة”(25).

التّجربة الشّعريّة عند “أدونيس”

ينقلنا هذا إلى أن التّجربة الشّعريّة عند “أدونيس” بداية دائمة، وهذه البداية قنطرة تربط بين المرئيّ واللامرئيّ… “والصّورة الشّعريّة لا تُولدُ من المقايسة أو المقارنة، إنّما هي ابتكار تُولدُ من التّقريب والجمع بين عالمين متباعدين، بحيث يصبحان وحدة عصيّة على الإحاطة بها عقليًّا أو واقعيًّا… إنّها ضوءٌ يخترق ويكشف…إنها تعبيرٌ أي تغيير”.(26) والشّعر استبصار. وتكمن جودته في قوّة الّلغة وأسلوب تشكيلها، ووظيفتهُ التّجاوز والخرق والكشف.

هذا الاحتماء بمقولة الكشف هو أحد مآزق قراءة التّراث في الكتابات الحداثيّة التّي تعيش حالة عدم نضج مع سياقها التّاريخي، إذ عُرفت الصّوفيّة بوصفها حركة دينيّة، ” ولم يُدرَس نتاجها إلاّ بوصفه وثيقة تُفصحُ عن أدائها ومعتقداتها الدّينيّة. وهذا كلّه يوضّح بؤس القراءة النّقديّة للصوفيّة، ويوضّح بعامّة بؤس المستوى النّظري المعرفي عند دارسي الثّقافة العربيّة، وبؤس الصّورة التّي قدّمت لنا هذه الثّقافة”.(27) وهذه المقاربة للصوفيّة قد تُسيء إلى التّراث بدلاً من أن تسدي إليه معروفًا.

يبقى أن نقول: إن ما نسمّيه تراثًا ليس إلاّ مجموعة من النّتاجات الثّقافيّة التّي تتباين حتّى درجة الاختلاف. وأدونيس يعمل على ربط مفاهيم العلم الحديث مع مفاهيم ومصطلحات المتصوّفة، تلك التّي تؤمن بالعلم ودور الحواسّ والأشكال. وهي تشبه في ذلك النّظرة الفيثاغورية التّي تؤمن بأن الوجود يتكوّن من أعدادٍ وأنغام وأشكال. وهذه الأشكال في تبدّلٍ مستمر.” ذلك، أن الشّكل كالصّورة ابتكار، لا يُكرّر. لا يُصنَع ولا يُؤخذ، ولا يُقتبَس…إنّه فضاءٌ متموّج…فالشّكل هو شكلُ شيء ما، ومن هنا لكلّ قصيدة شكلها الخاصّ”.(28)

وعليه يمكن أن نخلص إلى النّتائج الآتيّة:

1- الفكر الثوري يجب أن يتحرّر من هيمنة التّراث كي ينتج فكرًا متحرّرًا.

2- الشّعر هو سلسلة انبثاقات وتشكيلات لغويّة غير مألوفة. واللغة مؤسّسة مستقبليّة دائمًا.

3- الشّعريّة غير مرتبطة بحدثٍ زمنيّ، إنّما الّلغة هي التّي تصنع الحدث.

4- لغة الشّعر لا تسعى إلى كشف الحقائق، إنّما تسعى إلى طرح الأسئلة، والشّك بالموجودات، والاستبطان، والاستبصار.

5- القصيدة الحقّة لا تقول كلّ شيء دفعة واحدة لأنّها في توالدّ مستمرّ، وتحرّكٍ دائم مع الزمن.

6- لا حداثة من دون تفكيك البنى اللّغويّة، وزحزحة الموروثات والقيم الثّابتة.

7- إن جوهر الحداثة أن تكون رؤية إبداعيّة، وليست كل حداثة إبداعًا، إنّما الإبداع فهو أبديًّا حديث.

8- هناك إمكانيّة لإخضاع القصيدة العربيّة لأدوات المناهج النّقديّة الغربيّة.

9- لا اعتبار للشعر الصّوفي إلاّ من خلال العبور من قناة الآخر، ومقارنته بالسّوريالية الغربيّة التّي تهدف إلى تخليص الإنسان من اغترابه وضياعه.

***

الهوامش

*-أدونيس: الشّعريّة العربيّة، محاضرات ألقيت في الكوليج دو فرانس،باريس،1984، بيروت،دار الآداب، ط2.

**- فولفغانغ إيزر: كاتب ألماني من أبرز المنظرين لنظرية التّلقّي،وأحد أهم أقطاب مدرسة كونستانس الألمانية.

***- جورج غادامير: فيلسوف ألماني من مؤسسي مدرسة التّأويل، ولد عام 1900 وحصل الدّكتوراه عام 1922، تأثر بـ هيدغر وكان من أنصار رافضي النّازية،شغل منصب رئيس جامعة لايبزغ،توفي عام 2002، له: الحقيقة والمنهج وغيرها.

****- ميشال ريفاتير:أديب وناقد فرنسي،من أبرز الباحثين في الأسلوبية الحديثة،ولد عام 1924، عمل في جامعة كولومبيا من 1974- 1983، له دراسات عديدة منها: انتاج النّص، مقالات في الأسلوبية، توفي في نيويورك عام 2006

- لونيس بن علي: منشور على صفحته على فايسبوك بتاريخ 18 تموز 2019.

- أدونيس: الشّعرية العربيّة، م س، ص 50.

- م ن، ص 30-31.

- أدونيس: الشّعريّة العربية، م س، ص 35.

- اليوسف، ابراهيم: مجلة الحوار المتمدّن، العدد3537، تاريخ 5/11/2011.

- عبدالله الغذّامي: النّقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية،2001، بيروت، المركز الثقافي العربي،ط1،ص 274.

- أدونيس: مجلة أبواب،العدد الأول، دار الساقي للنشر، ص 12.

- جبارة، محمد جاسم:مسائل الشّعريّة في النّقد العربي،2013، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،ط1،ص 77.

- كوهين،جان: بنية اللغة الشّعرية، تر محمد برادة ومحمد العمري، 1986، الرباط، دار توبقال للنشر، ص 40.

- فرديناند دو سوسير: علم اللغة العام، تر يوسف عزيز، 1985، بغداد، دار آفاق عربية، ط1، ص 34.

- أدونيس: الشّعرية العربية، م س ، ص 31.

- جبارة، محمد جاسم: مسائل الشّعرية، م س ، ص78.

- الصالحي، محمد: شيخوخة الخليل، بحثا عن شكل لقصيدة النّثر العربية، 2003، الرباط، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط1، ص34.

- أدونيس: الشّعرية العربية، م س ، ص62

- م ن ، ص 63.

- م ن ، ص68.

- م ن ، ص ن.

- كلر، جوناثان: مقدمة نقدية في نظرية القراءة، تر نبراس عبد الهادي محمود، 1998، مجلة الثقافة الأجنبية، بغداد، دار الشّؤون الثقافية العامة، العدد 3، ص 51.

- أدونيس: سياسة الشّعر، دراسات في الشّعرية العربية المعاصرة، بيروت، دار الآداب، ص 49.

- سوزان سليمان وأنجي كروسمان: القارىء في النّص، مقالات في الجمهور والتّأويل، تر حسن ناظم وعلي صالح، 2007، بيروت، دار الكتاب الجديد، ط1 ص 20.

- كلر جوناثان: نحو نظرية لأدب اللانوع، دراسات في نظرية الأنواع الأدبية المعاصرة، بيروت، ص 193.

- ريكور، بول: نظرية التّأويل ، الخطاب وفائض المعنى، تر سعيد الغانمي، 2003، بيروت، الدّار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ص146.

- جبارة، محمد جاسم: مسائل الشّعرية، م س ، ص213.

- فولفغانغ، أيزر: فعل القراءة، نظرية جمالية التّجاوب في الأدب، تر حميد لحمداني، المغرب، منشورات مكتبة المناهل، 1994، ص20.

- الغذامي، عبدالله: مجلة فصول ، القاهرة، خريف 1997، المجلد السادس، العدد الثاني، ص10.

- أدونيس: الشّعرية العربية، م س، ص77.

- أدونيس: الصوفية والسوريالية، 1992، بيروت، دار الساقي، ط 1، ص 15.

- أدونيس: الشّعرية العربية، م س، ص 78.