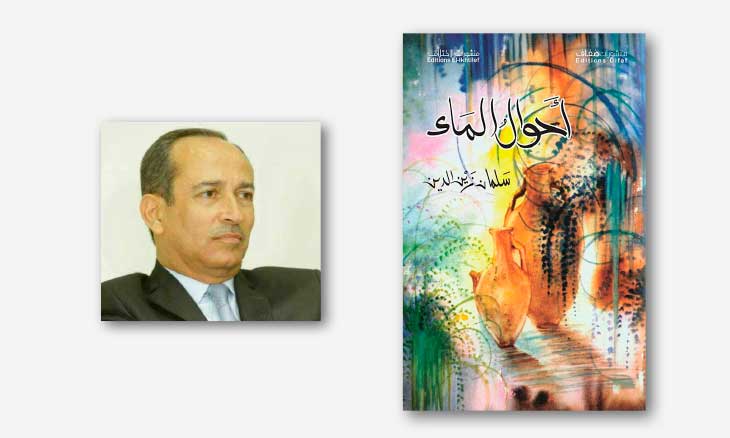

في سبيل الخلاص .. قراءة في ديوان «أحوال الماء» لسلمان زين الدين

عمر شبلي

حين يكون الشعر هو الشاعر نفسه فإنّك تأوي إليه مطمئناً وكاشفاً، ومنفعلاً. والشعرُ إغواءٌ وإغراء، والعنوان هو أوّل محاولات الإغواء والإغراء. وعندما ينسحب من هاتين الخاصّتين، لا يعود شعراً. عنون الشاعر اللبناني سلمان زين الدين ديوانه بـ «أحوال الماء». الأحوال هنا ذات بُعدٍ صوفيٍّ وعقيديٍّ في آن. كلمة «الأحوال» هنا بمعناها المتجاوز لصيغة المفرد، لها دلالات يعشي الرّائي قبل أن يصبح عارفاً، والأحوال هنا بصيغة الجمع هي إشارة عميقة الدلالة للمكابدة التي يعاني منها الرّائي قبل أن يصل إلى مرحلة العرفان. وهي أحوال تفسّر مآل الواجد ودخوله في الموجود، والكلمة تشير إلى هذا لارتباطها بكلمة «الماء» الثانية في العنوان. الماء هو خالق التحوُّل في هذا الكون الذي يحتوينا، فالماء خالق كلّ حياة، وبهذا يحمل الماء صفة الألوهة، وعلاقته بكلمة «أحوال» تدلّ على تراتب ما يخلق الماء. ولكن ما العلاقة بين الأحوال والماء؟

الخلاص

ترتبط كلمة «الأحوال» بالتطوّرات المتلاحقة والدائبة في كينونة لا تستقرُّ على حال، وهذا التطور المتلاحق هو مسيرة الموجودات كلّها نحو أصلها الذي انفصلت عنه في اليوم السابع. وكان لا بدّ من الماء لينفخ الحياة في حمأٍ مصنوعٍ من فخّار. وكان الإنسان الذي اعتبره الواجد خليفته على الأرض. فالعنوان يعني مراحل سير الموجود إلى الواجد. القصيدة الأولى في الديوان تحمل عنوان الديوان «أحوال الماء»، وهي تحكي قصّة تواصله بألوهة الماء، على الرّغم من اعترافه بأنّ الوصول إلى غايته القصوى لا يزال نائياً، إنّه لا يزال في سجنه الطيني المصنوع من الماء، وهذا ما جعله في الجهة المقابلة التي ترصد، وترى، وتحاول فصل التباين في رحلة مجهدة، مدّتها العمر الترابي كلّه، وتبدو بوضوح التباينات بين أحواله وأحوال الماء، والتي ستصل في سيرها إلى المقامات، والمقامات هنا هي شيء من «سدرة المنتهى» وقد جُعِلتْ للذين يصلون. يقول سلمان زين الدين: «للماء أحوالٌ، مقاماتٌ/ ولي../ هو غيمةٌ تبكي على الأرض التي ماتت/ فتحيا في الشتاء/ ……../وأنا خدين الماء/ في حلّي وترحالي/ في سيري وإبحاري/ وتحليقي بأجنحة العبيرْ». الماء يصنع الحياة في هذه القصيدة، والحياة هنا هي تكرار الفصول، ولكنّها ليست تجاوزاً، وابتعاداً عن طينها. وفيها تكون غاية التقصّي أن تعود أنت إلى النقطة التي انطلقتَ منها، إنّنا نكرّر دورة الحياة في الطين والماء، ولكنّ الخلاص يكون بالوصول إلى المقامات. تأمّل ماذا ينتج الماء الطيني، إنه «…الدموع الهاميات/ الهاطلات من السماءْ/ وهو الثلوج البيض…/ وهو الجداول والخمائل والضفافْ/ وهو….». هنا الماء خالق، ولكنّه يعود إلى منبعه، وبين منبعه ومصبّه تسير الحياة عاديّةً، ولا ترتدي غير تكرار ذاتها.

طريق الله

الوجه الأبرز في شعر سلمان زين الدين هو هذا التوجّه الذي يجمع الحسّ العقيدي بالتقصّي والمكابدة مع التركيز على أنّ الجمال وحده هو وقود الرحلة إلى الله. إنّه يقرّ بالمجاهدة والمكابدة، ولكنّ فتنة الجمال تجعل المكابدة حلوة المذاق، تماماً كشارب الخمر الذي يتحمّل مرارتها في سبيل الوصول إلى نشوتها، كما يرى الشاعر حافظ الشيرازي. إنّ شاعرنا يصرّ باستمرار في كلّ شعره على صعوبة الرحلة، وربما يكون هادفاً لإغرائنا بمتعة الجمال الذي هو وحده الدرب إلى الله، وإلى الحلول فيه. يقول: «وانبجسنا من ظلام النبع أطفالاً/ ورحنا ننهب الدرب/ إلى البحر الكبير». هناك لفظتان شديدتا الدلالة في هذا المقطع، وهما «ظلام» و»البحر. الظلامُ هنا أبعد من المشيمة، ولا يحمل همَّ الكفن، لأنّه عائد إلى البحر الكبير، حيث لا موت فيه، ولا فناء. إنّ كلمة «الظلام» تحمل تجربة الطين المؤلمة الممتدّة من المشيمة للكفن، والبحر الكبير هو الله صاحب المآب والحلول.

وحين نشير إلى ألم الرحلة فإنّنا نستذكر أنينَ الناي الدهريَّ للعودة إلى الغابة التي قُصِفَ منها. إنّ «ظلام النبع» يعني الخروج من المشيمة المظلمة التي يُصنَعُ الكون كلّه فيها، والبحر الكبير هو مُلْغي مكابدة الطين فينا. ولعلّ ألم رحلة المسافة بين المشيمة والكفن هو الذي يصرف الشاعر أحياناً عن التمتّع بفتنة الجمال:»لم نمتّعْ أعيناً ولهى/ بأسرابِ الجمالْ»، وهذا غير دقيق، فأعلى فتن الجمال تكون في تقصّيهِ والشكوى منه، وهل «السعادة في الدنيا سوى شبح؟»، كما يؤكّد جبران خليل جبران، وهنا يجب التأكيد على ذكر جبران كلمة «الدنيا». إنّ تحديد انعدام السعادة في رأيه محصور بالحياة الدنيا، ولذا نستمدّ حضورها بصناعتها ولو شبَحاً. وهذا يجبر الشاعر على الإيماء الدائم إلى فتن الجمال في هذه الرحلة القاسية. إنّه يشكو بقسوة من انشغاله عن فتنة الجمال بتتبّع المجرى، ويقول: «شغلتْنا فتنةُ الإبحار عن أنفسنا/ لم نلتفتْ شطرَ الجمال المستوي/ فوق ذرى أعماقنا/ لم ننتبهْ أنّ الذي نسعى إليه كامن فينا/. هنا يستيقظ الشاعر ليعترف بسيطرة الوهم وبغشاوة حلوله على وجدانه، لينتبه فجأة، ويعترف بأنّ الجمال ساكنٌ فينا، لأنّه عنصر الله المضيء في الإنسان.

أبد السؤال

ويمتدّ صوت حزين من ذات شاعرٍ تشعر بأنّها لم تعثر على درِّ الطريق، والحزن هنا لا يلغي استمرارية البحث عن الدرّ حتى في عالم الطين، ويبقى السؤال أنين ناي مكسور يسأل أين تنام ألحانه التي حملها في غربته عن الغابة. يقول سلمان: «هل تأخّرنا/ وفات الوقت في تغيير مجرانا…./ وهل نحن الألى نصنع أقداراً لنا/ أم أنّنا صنعُ القدر؟». إذا كان العجز ابتلاءً، فإنّ في السؤال شوقاً لا يموت أبداً، لأنّ السؤال يبقى أبعد من الجواب مهما كان الجواب قويّ الحضور. ويعترف شاعرنا بأنّه متعَب أمام قدرية مكتوبة سلفاً، ومتعَب أيضاً من عنادٍ مستبدٍّ به، عناد فتىً قرويٍّ لا يرى في جبل الشيخ المقابل قريته، إلا نسراً يملك جناحين عنيدين مستبدين، لا يسأمان من التحليق، رغم قدرية جعلت الجبل عالياً، وجعلت الفتى القروي عنيداً. وبين علوٍ مُجهِد وعنادٍ مستبدٍّ ينزف شاعرنا قدريته بتحدٍّ وعناد، حين يقول: «مذْ راودتنا فاتناتُ الحُلْمِ/ عن أعمارنا/ رحنا نطاردها بأجنحة النسور/ لعلّنا نحظى بها/ لكنّها راحت تُخاتلنا/ وتنأى كلّما منها دنونا/ لا طِرادُ النسر أتعبها/ ولا عزمُ القوادمِ والخوافي/ أنقصتْ منه معاقرة التعبْ/ فكأنّما قَدَرُ المطارِد/ أن يظلَّ معلّقاً/ حتى يحقّقَ حلمهُ/ أو دونه يطوي الجناحْ».

إنتصار الجمال

تتجلّى مسارب التعب في حياة شاعرنا في «قصيدة» و»رؤيا». إنّهما محطّتان للاستراحة على دروب العمر المزدحمة بالتعب، فالقصيدة كونٌ آخر، وجغرافية لا حدود لها، وهي تتيح للشاعر أن يكون خالقاً، وحين يخلقها تدخله في سفرٍ قال فيه حافظ الشيرازي: «لا بُعْدَ في سفرٍ على الأرواحِ». وهذا يعني أن الخالق يرتاح من تعبه، وهو يرى جمال مخلوقاته. إنّها تشبه تفّاحة حوّاء في شعر سلمان زين الدين، وإغراؤها يعادل إغراء حوّاءَ نفسِها. وشاعرنا يعترف بأنّه لا يستطيع أن يعرضَ عن «فتنتها الكبرى».

والرؤيا هي المسربُ الآخر في شعر سلمان زين الدين، والرؤيا لا تختلف كثيراً عن القصيدة، فإذا كانت القصيدة مكشوفة وكاشفة، فإنّ الرؤيا تتّسم بمدىً أبعد، وبلغة لا نطقَ لها، ولا حروف، والرؤيا تظلّ كامنة، ولا يستطيع الشاعر كشفها إلاّ إذا حوّلها إلى قصيدة، وحين يحوّلها قصيدة يمسخ كثيراً من معالمها العصية على البوح والنطق. والرؤيا دائماً يرافقها الصفاء والنقاء وحضور الحالة الإيجابية. إنّها بعيدة عن التصوّر المادّي، وكان الشاعر يحاولها إلى أن تحوّلت عنده «بساطاً عسجديًّا، وصعد به إلى السماوات العلى، ورأى ما رأى، ولأنّها نقاء وصفاء رأى فيها كائناً سويّاً، وهناك رأى جزيرة، «ومضى يستطلع الأحوالَ/ في تلك الجزيرة/ فرأى الذئبَ مع الأغنام في قلب الحظيرةْ/ ورأى الغاب يغنّي/ ورأى الناس فُرادى وزمَرْ/ ينهلون الودَّ من ينبوعهِ/ لم تفرّق بينهم/ طائفةٌ أو مذهبٌ أو لون وجه/ لم يشبْ ودَّ الينابيعِ كدرْ».

الشاعر مؤمن هنا أن الفنون تلغي القبح الطارئ على الكون البديع، ويمسح بوفرة الجمال ما أفسده هبوط القبح إلى هذا الوجود، فالفنّ أساساً هو الجمال نفسه، والقبح لا يُلغى إلاّ بحضور الجمال، وقتها يكون الفنّ خالقاً، ولا يمكن أن يكون خالقاً إلا إذا كان جميلاً، والله بعد استوائه على العرش، ورؤية جمال ما خلق كان «بديع السماوات والأرض». وهذا ما ذهب إليه شاعرنا في قصيدة «رؤيا». ثم يعود متلبّساً الرجفة بعد مرحلة الرؤيا ليقول:»فجأةً،/دوّى ظلامٌ مستطير/ أجفل الشاعرُ من أحلامه/ هبَّ من النوم سريعاً/ سائلاً عمّا جرى/ أخبرتْه الريحُ/ أنّ الظلمةَ البهماءَ/ تجتاح قناديل القرى».

وجميلٌ أنّ شاعرنا تلقّى هذا الوحي، وعاد إلى الكلمة، لأنّها البدء. ولا بدّ من العودة إلى البدء لتصحيح مسيرة الروح التي مرّت على بعض مناطق القبح في رحلتها إلى بديعها الأوّل. العودة هنا انتصار للجمال، وانحياز إليه. «تنهض الكلمات من النوم/ إثرَ سباتٍ طويلْ/ تغسل الوجه/ في ماء نبعٍ أصيلْ/ وتقوم من الموت/ مثل مسيحٍ جميلْ». القيامة هنا فعل جميل ذو حركة تصاعدية. وجميل أنّ الصخرة في شعر سلمان زين الدين لم تقتل عناد سيزيف.

ويلحُّ زين الدين على تشجيع كلّ سيزيف لأنّ الرحلة طويلة وتستحقّ الصبر والجلَد. يقول شاعرنا: «وتروحُ يا سيزيفُ/ تُمعِنُ في التسلّق والصعودْ/ وأمامك الحُكْمُ الذي/ تمضي به صُعُدًا/ إلى الأعلى/ وخلفك هوّة الوادي السحيقْ/ فحذارِ يا سيزيفُ/ من تعبٍ/ يرتّبُهُ الصعود إلى العلى/ وحذارِ من موتٍ/ يحتِّمه السقوطُ منتصفَ الطريقْ»، وشاعرنا هنا يحذّر سيزيف كلّ زمان من الركون إلى الحطام، والقبول بالأدنى.

***

(*) القدس العربي