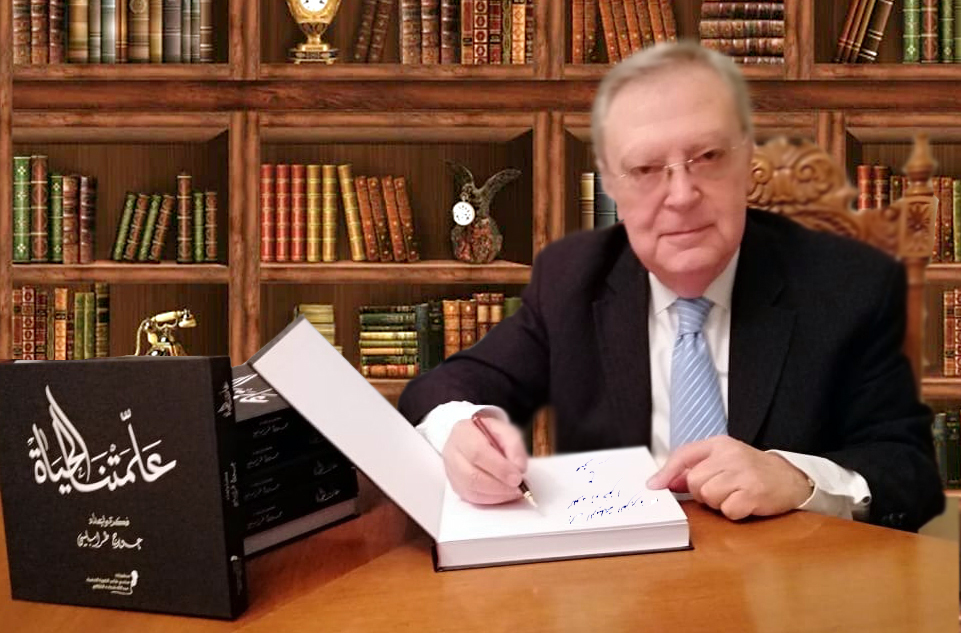

“أفكار اغترابية” تحاور جورج طرابلسي حول جديده “علمتنا الحياة”: “الأهم أن نكون كأرزنا، نشمخ مع العمر ولا نشيخ”

كلود أبو شقرا

*نقلا عن “مجلة أفكار اغترابية-أدب وثقافة” (العدد الثامن 15 آذار 2022) الصادرة عن مشروع الأديب د. جميل الدويهي “أفكار اغترابية” للأدب الراقي-سيدني.

لأن الحياة تُقرأ من خلال التجارب، ولأن أي أمر لا يحدث مصادفة بل هو مزيج من التجارب، ولأن الحجارة التي تُثقل الأيام ليست سبب عثرة بل سلّم صعود نحو بدايات جديدة،… كان كتاب “علمتنا الحياة” للإعلامي والكاتب جورج طرابلسي، الصادر حديثًا عن “منتدى شاعر الكورة الخضراء عبدالله شحاده الثقافي”، فهو، من خلال استفتاء 365 شخصًا من الميادين المختلفة حول العِبر التي استخلصوها من الحياة، يرجّع صدى كلمات غوته ” لنبدأ الحياة كل يوم من جديد كما لو أنها بدأت الآن”، ويردّد مع الكاتب المصري د. مصطفى محمود: “إفحص ماضيك وحاضرك؛ فالحياة مكوّنة من تجارب متتابعة يجب أن يخرج المرء منها منتصراً”.

ينطلق جورج طرابلسي في كتابه من الـ” أنا” إلى الـ “نحن” لابتكار لحن يعزف على أوتار المشاعر والانفعالات وحتى التناقضات، لبث طاقة روحية تبقي الداخل متأججًا بشعلة يغذيها التوق إلى الكمال.

“علمتنا الحياة”، هو “رواية” لا تتوقف عند سطر حزين ولا تنتهي فصولها، هو “مرآة” تعكس مدرسة الحياة التي تختبر المرء ثم تعلّمه الدرس…

“علمتنا الحياة”، مساحة تهدم الحدود التي شيدتها الأنانية وتنطلق من خلال 365 تجربة في محيط لامتناهٍ، تتقاذفها محطات تعب وفشل ويأس وقنوط… لكن لا استسلام ولا انهزام بل إصرار على التحدي والاستمرار… فالحیاة إما تكون مغامرة جریئة أو لا تكون، قد تقصر وقد تطول، وحده الرهان يبقى على الانفعالات وطريقة عيشها، ولا علاقة للزمن بالنضج.

يقول الإمام الشافعي: “دع الأيام تفعل ما تشاء”… وفي كتاب “علمتنا الحياة” كتبت الأيام ما حملت التجارب من انتظارات للآتي تخلو من تراكمات الماضي، وتخمد ما في الصدور من غيظ ونفور وحقد وتمرّد على الزمن… وتتوق إلى ربيع يخترق الأعمار ويبث فيها أشعة شمس تشرق من وراء الغيوم الداكنة…

“علمتنا الحياة” فلسفة تبحث عن الذات التائهة في بشاعات الجوائح والفيروسات والحروب والأزمات وتستعيد سكينة الحوار معها في عمق وجودها…

حول جديده التقت “أفكار اغترابية” الإعلامي والكاتب جورج طرابلسي في حوار ركز فيه على تجربته التي رعاها وصاغها وخاضها بقلبه وتوّجت خمسين عامًا في الإعلام وفي التفاعل مع مختلف أطياف المجتمع… بالتالي ليس مستغربًا أن يصدر كتابه في 14 شباط يوم عيد الحب هو المجبول بمحبة تجعل شخصيته وقلمه في عطاء إنساني وفكري لا ينضب…

كيف انبثقت فكرة كتاب “علمتنا الحياة”؟

-من النادر أن يميّز العامّة بين عمل الصحافي وعمل الكاتب أو الأديب، ويتعاظم هذا الخلط بين “القلمين” عندما يكون الصحافي مسؤولا عن إدارة صفحة أو برنامج أو فقرة ذات طابع ثقافي في إحدى وسائل الإعلام المقروءة والمرئيّة والمسموعة.

وهذا ما حصل معي بالضبط على مدى ثلاثين عامًا من تولّي مسؤوليّة الاشراف على الصفحة الثقافيّة في صحيفة “الأنوار”، إضافة إلى تأسيس موقع Aleph-Lam الإلكتروني، وتُساهم الزميلة كلود أبو شقرا معي في الإشراف عليه، حيث كان المفكِّرون والباحثون والأدباء والشعراء ودكاترة الجامعات (وما زالوا) يعاملونني معاملة الملكة ماري انطوانيت لشعبها: “من ليس لديه خبز فليأكل البسكوت”، ظنًا منها (وبالتالي منهم) أن هذا “الشعب” يملك مثلما تملك (ويملكون) وينعم بمثل ما تنعم (وينعمون)، الأمر الذي كان يوقعني في مواقف لا أحسد عليها، خصوصًا في خلال حضوري معارض الكتب أو تواقيعها، حين أحاصر بالسؤال المحرج نفسه: “أيمتى رح نحضر توقيع كتابك يا استاذ؟”.

ولا أنكر أن تكرار طرح هذا الأمر تحوّل مع الوقت إلى قناعة لدي بوجوب اصدار كتاب، ولكن من دون أن تلغي هذه القناعة قلق التساؤل حول: “أي كتاب” يمكن أن يرقى إلى المستوى المطلوب ويكون قيمة مضافة في المكتبات وليس رقمًا إضافيًا يزاد على ملايين الإصدارات، وأحافظ فيه على صفتي كصحافي، وليس كشاعر أو أديب أو ما شابه من الألقاب والصفات؟

من هنا انصبّ تفكيري على انجاز عمل صالح أتوّج به أكثر من نصف قرن من حياتي المهنيّة، ويكون مختلفًا عن بقيّة الكتب المعروفة بتصنيفاتها التقليدية، لكنني كنت، وعلى مدى سنوات، استبعد كل الأفكار التي تراودني أو تعرض عليّ، باعتبارها عادية وذات طابع فردي، لا تقدّم ولا تؤخِّر، اجتماعيًا ووطنيًّا. وظلّت الحال على هذا المنوال إلى أن شاءت الصدف أن يطرح علي أحد الزملاء سؤالًا، على هامش اقترابي من سن التقاعد، مفاده: “ماذا علّمتك الحياة؟”، وكان عليّ أن أجيبه بسرعة واختصار: “لقد علّمتني يا صديقي كيف التقط اللمعة وأحوِّلها إلى كتاب”…

وهكذا كان…

عِلمًا أنَّ هذه الـ “وهكذا كان” ما كانت لتكون، لولا التدخّل المفاجئ والنبيل من قِبل حاملة مشعل “منتدى شاعر الكورة الخضراء عبدالله شحاده الثقافي”، كريمته الشاعرة ميراي شحادة حداد، التي أضاءت (“باللحم الحي”) سراج ولادة الكتاب وجعلته يرى النّور، في عز عتمة الظروف الحالكة التي يمرُّ بها لبنان…

يشارك في الكتاب 365 شخصًا من الأعمار والميادين المختلفة، كيف تم اختيار هؤلاء؟

-عندما شرعت في اعداد “علّمتنا الحياة”، انطلقت من قاعدة أني لست قلمًا منفردًا بل قلم جماعي مكوّن من مجموعة “العقول” التي عرفتها أو تعرّفت إليها في خلال مسيرتي المهنيّة، لذلك، كان من واجبي أن أضم هذه “العقول” إلى الكتاب، بهدف نقل خبراتها وكنوز إرثها الثقافي إلى الأجيال المقبلة… لكن تحقيق هذا الأمر بدا شبه مستحيل، لأن اعداد الذين قابلتهم أو زاملتهم أو تعاملت معهم خلال خمسين عامًا تكاد لا تحصى، وكان لا بدّ من اقتصار “المشاركات” على عدد محدد مختار منها، فـ قرّ الرأي، بعد الكثير من الأخذ والرد، على أن يكون بعدد أيام السنة، أي 365 مشاركًا فقط، ومن اللبنانيين حصرًا في الجزء الأول، على أن يتم اختيار عدد مماثل للمشاركة في الجزءين العربي والدولي، في حال سمح العمر وتوافرت الظروف المناسبة للإعداد لهما وإصدارهما، بإذن الله.

من خلال تجربتك في الكتاب هل ثمة علاقة بين الحياة والزمن؟

-الحياة مدرسة، منهجها التجارب وأستاذها الزّمن، ننتسب اليها لحظة انبثاقنا منها، ونبدأ فرادى في البحث عن مناجم طاقة الخلود الكامنة فيها لإنارة مداركنا، تمهيدًا لانتقالنا مِنْ إبداع “العقل الفردي” إلى إبداع “العقل الجماعي”، وبالتالي من الدائرة الصغرى إلى الجامعة الكبرى، بكليّاتها التنويرية كافّة، بلوغًا إلى أرقى أشكال “الوحدة المعرفية”.

وفي هذا الاطار، يعتقد هيغل أنّ مصير الإنسان يحدّده مرسومُ الزمن الذي يفرض علينا، من غير أن يستشيرنا، وجهًا آخر وجسدًا آخر وهيئة أخرى. بذلك كلّه يتعيّن مصيرنا الذاتيّ، إذ تتجلّى الذاتُ عينُها في صورة مختلفة، كما كان يُلمح إليه بول ريكور في كتابه “الذات عينها كآخر”. أمّا المفكِّر اللبناني البروفسور مشير عون فيعتبر أن الإنجاز الأبرز الذي يحفظه الدهر لأهلّ الأيّام المتقدّمة، هو التأمّل في مسار العمر وجنى السنين وقطاف الوجود، والاتّعاظ بأمثولات الزمن، والاجتهاد في مغادرة الحياة لا في صورة الكائن المكتمل المتخيَّل، بل في هيئة الإنسان الفاضل الحقيقيّ. لا بدّ للإنسان من الاعتراف بتضاؤل قدراته الجسديّة وتراجع قواه العقليّة، ولكن من غير التمكّث في وضعيّة الحنين المرَضيّ المؤذي. أمّا الحكمة الأشهر، فتلك التي يسوقها القول الفرنسيّ: “يا ليت للشباب ما أوتي للشيوخ من فهم! يا ليت للشيخوخة ما أوتي للشبّان من قدرة”.

الفرد، الجماعة، أين موقع كل واحد منهما في الحياة، بمعنى هل تستقيم الحياة في خصوصية الفرد أم في ذوبانه ضمن الجماعة؟

-لقد تقصّدت تسمية الكتاب “علّمتنا الحياة” وليس “علّمتني الحياة”، إيمانًا مني بأنه “لا يمكن للعقل الفردي إلّا أن يكون متناغمًا مع تطلّعات المجتمع والآفاق التي يتِّجه إليها؛ وليكون العقل الفردي فاعلاً، لا بدّ من أن يكون محيطًا بثقافة المجتمع وبمتطلّباته وبالمستجدّات التي تطرأ عليه، لتكون أفكاره وأحكامه أقرب ما يمكن إلى التحقيق وإلى القبول بها”، أضيفي إلى ذلك أنَّ “قاعدة تطوّر المجتمع هي القاعدة التي تستند إلى الحوار الفكري وتفاعل الأفكار وفاعلية العقل الاجتماعي، وقدرته على صياغة منظومات فكريّة متوافقة مع بنية المجتمع الثقافية وتطلّعاته إلى مطالبه ومصالحه، وإلى علاقاته مع المجتمعات الإنسانيّة وتواصلها مع مستجدات الحياة”.

وتوضيحًا، لا بد من الاشارة هنا إلى أن المشاركين في الكتاب تمّ اختيارهم “من أجيال مختلفة، وذلك لأنّهم يمثّلون عصرنا الحالي بمختلف شرائحه العمريّة، وتاليًا حتى تتيسّر إمكانيّة المقارنة بين رؤيتهم إلى الحياة والكفاح فيها وسبل عيشها ومقاربة هذه الرؤى، كلّ من منظور خبرته، أو ما سمحت به الحياة أن يختبروه، وما سمحوا به لأنفسهم اختبارًا، والمرونة التي يتمتّعون بها إفصاحًا”.

كيف تحدد العلاقة بين الحياة والكلمة؟

-لقد حددت هذه العلاقة في الفقرة الأولى من كلمتي في الكتاب، بقولي:

“فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ”. “فِيهِ كَانَتِ الْحَيَاةُ، وَالْحَيَاةُ كَانَتْ نُورَ النَّاسِ”. “وخَلَقَ اللهُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ” مثالًا؛ فكان الفرد حرفًا، وكانت الجماعة كلمةً، وكان الواحد شعاعًا، وكان الكلّ نورًا: “وَالنُّورُ يُضِيءُ فِي الظُّلْمَةِ، وَالظُّلْمَةُ لَمْ تُدْرِكْهُ”، لأنّها “موتٌ” ولأنه “حياة”.

والنُّور “عِلمٌ”، والعِلمُ “معرفةٌ” تضيءُ العقلَ، والعقلُ المُنار بالمعرفةِ لا تدركه ظلمةٌ، بل يزداد توهّجًا بالتحوّل من شرارة إلى شعلة، ومن شعلة إلى منارة، ومن منارة إلى شمس، ومن شمس إلى هالة كونيّة ساطعة اسمها الحياة”…

ما هو الإرث الثقافي الذي استخلصته من مجمل الأفكار الواردة في الكتاب؟

جوابًا أقتبس من مقدمة الأديبة/الباحثة د. نتالي الخوري غريب لـ “علَّمتنا الحياة” قولها إنَّ أهمّية هذا الكتاب الكبيرة تكمن في أنّه “مرآة تعكس اختبارات الوجدان اللبناني في عمق تفكّره أمام واقعه، انطلاقًا من ماضيه وتاليًا آليات تطلّعاته نحو الآفاق الجديدة التي يمكن أن يحملها المستقبل (…) وهو (أي الكتاب) نصّ كبير، وهذا النصّ الكبير هو مجموعة نصوص صغيرة، يشكِّل كلّ منها عالمًا بحدّ ذاته. إذَا، نحن أمام نصّ هجين يخلط الذاتيّة بالموضوعيّة والواقع بالممكن والخيال بالذاكرة والموروث الديني والاجتماعي بالعصري والسائد. نحن أمام نصّ يمزج السرد بالوصف لمسيرة حياتيّة في محطّتها الراهنة. وهذه النصوص الصغرى هي كائنات لغوية، أجل، لكنّها أيضًا كائنات اجتماعيّة تحيا في الضوء والظلّ معًا، تحمل خطابًا لا يُقرأ بعيدًا من إرثه الطويل، نصوص تحمل فرادتها بصمةً، في مقابل تكوّنها نسيجًا يتماهى والمجتمع اللبناني في عمقه الضارب في موروثه الاجتماعي والديني معًا، يقدّم صورة لبنان المعاصرة”.

و”صورة لبنان المعاصرة” التي قدّمها الكتاب (في خلال فترة إعداده وصدوره) هي –اختصارًا- الإرث الثقافي الذي يمكن استخلاصه من مجمل الأفكار الواردة فيه.

ركزت الردود في معظمها على الأمثولات والعبر المستوحاة من التجارب برأيك التجارب صنو الحياة؟

يتحدث القرآن الكريم في كثير من سوره وآياته عن تجارب الأُمم والحضارات الماضية وذلك لما تمثله تلك التجارب التاريخية من أهمية للإنسانية جمعاء لأخذ العبرة والعظة من تجارب الماضي، ويقول تعالى (يوسف/ 111): {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولِي الألْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}.

والواقع أن التجارب هي “ولاَّدة الحكمة” والعامل الأهم في صقل شخصية الفرد ومعاونته على حل المشكلات والخروج من الأزمات، وما العبر المستوحاة منها إلا الدروس التي تُعلِّمنا اياها الحياة، لذلك، فمن البدهي أن تركِّز عليها معظم الردود للتأكيد على استيعابها والاستفادة منها، بإعتبارها أفضل وسيلة لاستباق الزمن، واختصار المسافات، وتحقيق الإنجازات المتتابعة…

هل شكَّل الكتاب نافذة لمراجعة الذات والسفر إلى عالم لا يمكن بلوغه إلا بالحلم؟

يقول سقراط إنَّ “الحياة ليست بحثًا عن الذات، ولكنها رحلة لصنع الذات”، والذَّاتُ في المعاجم العربية هي “النفسُ/الفكر/الروح” و”الشَّخْصُ/البدن/الجسد”، أي أنّها تحمل في معناها طبيعتين أو دلالتين، معنويّة وماديّة، ينبثق الحلم من الأولى، وإذا حرره “الشخص” من طاغوت الثانية، يسمو بها إلى الله (أي الروح) الكائن منذ الأزل و”الْعَلِيُّ الْمُرْتَفِعُ سَاكِنُ الأَبَدِ” “غير المحدود بالقوانين والأبعاد المادية التي تحكم عالمنا” (اشعياء 57: 15)، والذي عبر سفرنا إليه واتحادنا به تكتمل دائرة تعلّمنا وتنوّرنا واكتسابنا نعمة الحياة الأبديّة.

ملاحظ أن الردود في معظمها تميل إلى المثالية والتوق إلى بلوغ الكمال، لماذا هذا المنحى برأيك؟

المثالية طبقًا لأفلاطون هي أن “الواقع والوجود ليس إلا أفكارنا، وأن حقيقة ما يوجد من أشياء مادية لا يعتمد إلا على إدراك عقولنا، فالحقائق تكمن في مملكة الأفكار”.

وبالرجوع إلى أساس كلمة “مثالية” نجد أنَ أصلها لاتيني وهو “Idealismos” المشتق من كلمة “Idea” (فكرة)، أي أن الكون يُدرك بالعقل وليس بالحواس، ومن هذا المنطلق فالمثالية هي نقيض المادية. ما يعني أنَّ الميل إلى المثالية في بعض الردود، والتوق (فيها أو في بعضها الآخر) إلى بلوغ الكمال (“Perfectionism”)، ما هو إلا محاولة هروب من الواقع المأسوي الذي يعيشه اللبنانيون منذ “حرب الـ 75” وحتى الآن، وهو واقع شبيه بأحداث قصة “يوتوبيا” (Utopia) التي كتبها توماس مور سنة 1516، وتحدث فيها عن مدينة (متخيلة) في جزيرةِ (لا وجودَ لها) امتلأت بالقيم والمبادئ والأخلاق وتميزت بأنها بلاد للعدل، تملأُها السعادة، ويتشارك أهلها الطعام على المائدة نفسها، وليس فيها سرقة ولا حتى احتيال، ولا نزاعات ولا مجاعات، وذلك عكس المشكلات التي كانت تعاني منها أوروبا في ذاك الحين.

وعليه، فإن النزوع إلى “المثالية” هو أمر طبيعي لدى البشر، كونها مرتبطة بـ”الفكر الديني”، الذي يضع الآلهة في “خدمة الناس”، ويحقق لهم نظريًا ما عجزوا عن تحقيقه عمليًا، في السعي الحثيث والدؤب للعودة إلى “الجنة”، أو أقله إلى بناء “المدينة الفاضلة” في “عدن” أحلامهم.

ماذا علمتك الحياة؟

–حياتنا على الأرض ما كانت لتكون لولا الدرس الذي تلقناه من “شجرة المعرفة”، لذلك فإن “الشجرة”، بدءًا من “شجرة أدونيس” (جذورها الموت وغصونها الحياة) إلى “شجرة الميلاد” (ميلاد يسوع من رحم الربّة الأم وبداية العهد الجديد) مرورًا بـ “شجرة الزيتون” (تسليم المخلِّص في البستان)، وقبلها قول الرب للتلاميذ “أنا الكرمة وانتُم الأغصان، الذي يثبت فيَّ وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. إن كان أحد لا يثبت فيَّ يطرح خارجًا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق” (يو15: 1-6)، وصولا إلى “شجرة أرز الرب” (عَلَم “وطن الله”، لبنان، الأرض والانسان)، تبقى (الشجرة) هي المدرسة/الرمز، التي تعلّمنا دروسًا كثيرة، لعل أبرزها أن تبقى جذورنا متعلِّقة بالأرض التي غرستنا فيها السماء، وأن نحافظ على نمو جذوعنا وفروعنا وغصوننا، ونجدد أوراقنا، ونتأقلم مع مواسمنا، ونعطي أفضل ثمارنا، ونعرف كيف نواجه العواصف وكيف ننحني أمام الريح حتى لا ننكسر، والأهم أن نكون كأرزنا، نشمخ مع العمر ولا نشيخ.

أما جوابًا على سؤالك، فإني أقتبس من (الصديق الراحل) المفكِّر نسيم شلهوب قوله: “أنا وحدي لا شيء، أنا مع الخالق كل شيء”، لأضيف إنَّ الحياة علّمتني كيف أحوِّل الصلاة إلى صِلات أتخلّى فيها عن الـ “أنا” وأتحد بألـ “أنتم” لنكون معًا غصونًا مثمرة دائمة الاخضرار في كرمة الـ “نحن”، الله…