التبصُّر الجارح

د. پول خوري

“قيلولة الصِّل”مطوَّلة للشاعر جوزف صائغ وردت في مجموعته “قصور في الطفولة”*. وهي، على وضوحها الجمالي وأَصالتها الشعريَّة، ذات أَغوار تعيدها مُغلقة كموضوعها: الإنسان. فهي، في بداءتها، محاولة في تقصِّي مَنابت الشًُّعور بصَدْعٍ كونيٍّ في الوجود البشري، ثمَّ إيذانٌ بـ”غسقِ آلهة”فيه تنتصب الأَنا الجريح إلَهاً عابراً، في نوعٍ من “غسقٍ دونما آلهة”! لأَوَّل مرَّة يتعرَّض الشعر في لبنان إلى هذا النَّوع من المآسي، ويُنظر إلى المطلقات من خلل إبصار متأَصِّل في جمالية شعريَّة بحتة.

يقوم الدكتور ﭘول خوري، في الدراسة التالية، بمحاولة تأْليفيَّة، بدءاً من القصيدة، على الصعيد الميتافيزيقي.

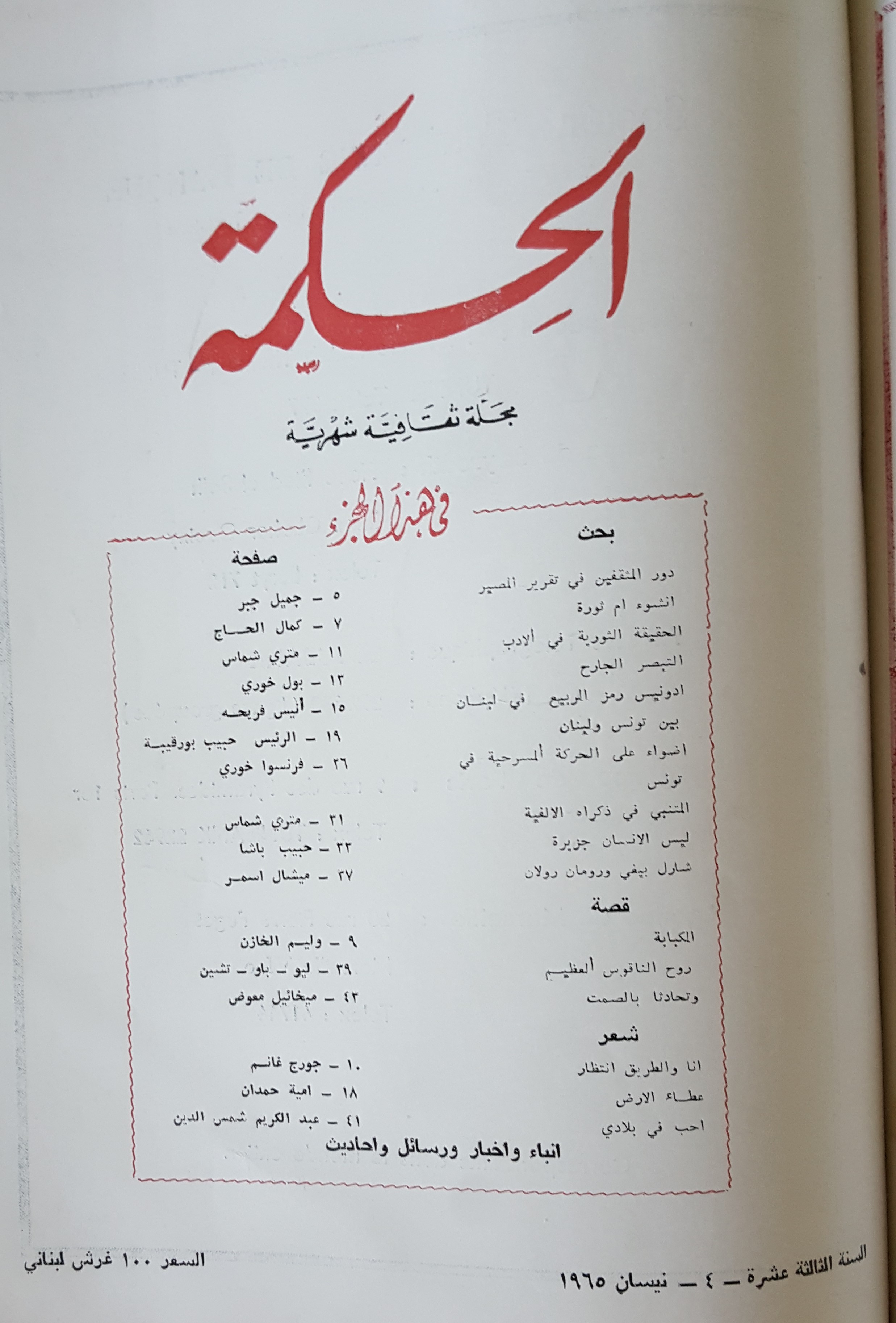

مجلة الحكمة

ليس ما يَحسر النِّقاب عن عبثيَّة “قصور المطلق”تلك، وقد أُعليت بعزَّة وكبرياء في مخيِّلة طفوليَّة، مثل اكتشاف الموت في وعي الأَحياء. وأَمَّا ما اعتزمه جوزف صائغ في مطوَّلته “قيلولة الصِّل”فهو، على ما يبدو، الإطاحة بتلك “القصور”، أَو بالحري إطلاعنا على تقلُّص المطلقات حيث ما زال البشر، في معظم، مرابطين.

الظهيرة.

اللَّحظة المرهقة بالنور، بالدُّوار، بالتحوُّل.

الإنسان يرقد، مخدَّراً، مسحوقاً بعبء “وعيه لخبثه”*. ذاك أَنَّه تلك الأَفعى

المتخثِّرة في ذاتها، تلك الخُثارة الأَفعويَّة، الملساء الطيِّعة، التي تزحف رخيَّةً، مهيبةً “غِبَّ الخليقة”. هو الإطلاق باعتباره مرجعيَّة لكلِّ شيء: هكذا الشمس تحتسي، “مثلما الخمور، بريقَهْ”لذا، فما من نشوة ليست من سُمِّه (ص 87). ولكن، كيف نتعرَّف إلى هذا المطلق في تلك “الحياة الشتيتة، التي تمضي دقائقَ بديدةً عابرات”في ذلك الكائن العابر، الذي يَنشد نفسه، والذي يتبدَّى له أَحياناً أَنَّه يضمُّ نفسه: “مثلَ وَهمٍ يَضمُّ وهمَ العشيقة” (ص 98).

ثمَّة مصير يرزح على كاهل الإنسان: هو تحويل القيم. وإنَّه لمصيرُ حياة، مصير موت وخلود. أَمَّا السُّبات، في هذه الفترة من القصيدة، فإنَّما هو “حيِّز”التحوُّل، الذي يحمل الإنسان صوبَ الموت، ومن ثمَّ يبعثه من أَجل ميتة جديدة!

عندنا ينام الإنسان، يلتقي نفسَه ذاك “الكائن الممتلئ”، حيث تزول ثَلْمَةُ الوعي. في الإنسان النائم يستيقظ “الإله الوثنيُّ”، كما في عصره الإله رَعْ، وقد طابق نفسَه، وكما الحيوان، أَو الحيُّ الذي “هو”دون تقسيم ولا تجزئة. بيد أَنَّ “سلام السُّبات”، ذاك، يتحدَّر صوب ما تحت- الإنسانيِّ، وإذا بالإنسان، آنذاك، ليس سوى “طيفٍ لذاته، صنوَ رمزٍ: هو حيٌّ على غرار مماته” (ص 290).

ولكن، قبل أَن يحصل الوعي فينقسم الكائن الإنسانيُّ في قرارته، نجد هذا الكائن إلْفَ التبدُّد أَحلاماً: “سِيْرين” (أَو الخَيْلانَةُ) التي هي الغرام، “سِيْرين”التي هي الجمال… أَطياف تنبجس من ذاك الوضوح المكثَّف، الذي يميِّز اللاَّوعيَ، أَو حياةَ ما قبل-الواعي. إلف التبدُّد قلت، لأَنَّ تلك المحاور، التي تدور عليها، والتي نَصَبها بحياته نفسها مطلقاتٍ ثابتاتٍ، قد راح الإنسان، فيما هو على أُهبة الصَّحو من تخدُّره، يتبيَّن كم هي واهية. لا يكتسب الحبُّ شكلاً مكثَّفاً إلاَّ بالتقائه الآخر (ص 91-92)، وليس هو، في أَثناء ذلك الارتقاب، سوى تشرُّد وتفتيش عنيف (95). أَمَّا الجمال، وهو في “العفاف” (ص 93)، فإنَّه يعي نفسه حلماً، رؤيا ضَحَويَّة، لا وجود له إلاَّ بالبَشَر، كما الظمأُ الذي لا يوجد إلاَّ بالماء (95-96).

اليقظة تتكشَّف عن كائن جديد، هو ذلك الإنسان الذي جَرَحه وضوحُ إدراكه، جَرَحَه ذلك الوعيُ المنغرز في لحم كائنه. نظرته اليافعة تُحطِّم الأَصنام بحيث أَنَّ هذا النوع من الدَّنس يقوِّض أَركان العالم، ويَهتك السترَ عن وجه الخُلْف.

العالم، للأَنا الكَلِفَة بمسرَّات العام، هو ملجأٌ فيه تحتمي المُثُل العُليا وجُماعُ الأَشياء المُشتهاة شهوةً مطلقةً. ولكن، ها هي تلك الأَشياء المطلقة الاشتهاء في جحْرها طريدةَ الخيبة، الخيبة التي هي انبثاقاتٌ من الوعي. أَنا لستُ إذن متمسِّكاً بالعالم، بهذا العالم، وإنَّما على العكس، العالم هو الذي يُشاد مركوزاً عليَّ؛ إنَّما الوعي هو الذي يُوجد العالمَ وبه كانت القيم: “فإذا الكونُ صيْغ يوماً نشيداً كنتُ منه الشروقَ (في مَبْزغانه) أَو في القرار”أَساساً له مؤسِّساً (ص 109):

“يا وجوداً ينهار دونيَ: فلتَبْنِكَ أَبهى حجارتي البشريَّة”(ص 112).

هكذا، وقد تحرَّرتُ، تعرَّيتُ، أُهملتُ، دُفعتُ إلى نفسي مسؤولاً عن العالم، فإنِّي أَجدني فريسةً للغَصَص: “هاكني غيهباً”تفتَّقت عنه الصّدْفة، انبثق من اللاَّمعقول، “توطَّن في اللَّيل… بي إلى الشمس ما بعابد شمس فلماذا تغتالني أَنواري؟”(ص 98).

يا له موعداً مع اللَّيل جَهْماً عاش من أَجله ضياءُ النهار (ص 100).

إنَّ الغَصَص– هذا الشعور “باللَّيل الأَسود”؛ “بالعتمة”؛ “بالمظلم”؛ “بنَفيِ الكائن”؛ “بتلاشي المكان تحت أَقدامي النحال” (ص 101-102) – يقوم في هذا اليكاد يكون لا شيء الذي هو أَنا: “لست أَكفُّ عن الشروع في الكينونة” (ص 99)؛ “مُغَلَقٌ دونيَ الوجودُ وأُدمى لنداء منه مُدَوٍّ إلي” (ص 111)؛ إنِّي من الكائن لعلى مسافة يستحيل اجتيازها: إنَّها الفترة التي تفصل الكائنَ عن اللاَّكائن؛ وَحْدَةٌ لا يحدُّها الكون حدّاً، وتفرُّدٌ في غربة الكبرياء؛ “تفتديني الذِّكرى، وما أَنا منها غيرَ وجه النسيان في الأَشياءِ” (ص 110). هكذا تكتمل حلقةُ الخُلْف: إنِّي “مثل مغزىً أُعدُّ للكون بدءاً وتقَضَّى فالكون للتَيَهان” (ص 102). لذا أَعيني “سماءً تنهار خلف السماء” (ص 108).

أُفقُ مثل هذا الخُلْفِ هو الموت. ليس الموت غيابَ الكيان، وإنَّما الكيان من أَجل الغياب. لنقلْ من أَجل العابر. وكعابر، فأَنا ما يتردَّد في أَن يكون، ما هو آخذٌ في الكفِّ عن الكيان “مثلَ أَمسٍ على حدود الآتي” (ص 111). إنني قادرٌ على مَحْضِ الأَشياء مسافاتها الماورائيَّة، فأَنا “إلى الخيال شراع […] عابرٌ كالجمال” (ص 116)، و”نَقْضٌ لما أَنا في الزمانِ” (102). أَنا ذلك الذي غدا نفسَه وآخرَ، ذلك اللاَّشيء من كَوْنٍ، وأَنا ذلك الوجود الذي في مشتهى الآلهات”.

إنَّ مصير الموت هذا، الذي يُحدِّدني، “هذا المَلَلُ من استنطاق الحقيقة الصامتة في الصَمْتِ المطلق المدوِّي” (ص 117)، فإنِّي إنَّما أَنتصر عليه بوعيٍ منِّي للعبور وعياً نابهاً، بوعي مُضِيِّ الآن من الآن، وإنَّ “يقظات”وعيي، إنَّ مَبارقَ إدراكي لتَفتديني كوجود منبثق من “صدْفة سحريَّة” (ص 114). وبرغم كوني “حَجرَ زهرٍ مَرْميٍّ على نَرْد الوجود” (ص 119)، بارقاً خُلَّباً وزوالاً، فإنَّ ملْئيَّتي إنَّما تقوم في كوني “عابراً كالجمال أَشجاه حِسٌّ جريحٌ بوطأَة الزمنيَّة في خلود” (116). وإذا كانت قيمة الكائن تُقاس بسرعةِ عَطَبِه، فإنَّ كلَّ ثمن الكائن مستمَدٌّ من زائليَّته. ذاك أَنَّ هذه الزائليَّة هي نوع من الخلود الخاص بالبشر. إنَّها الشَّكل الذي على نَمَطِه تُعاش بشريَّة الخلود: فـ”أَعطرُ العِطْر زهرةٌ لممات” (ص 121).

*

هذه المواضيع لا يقولها جوزف صائغ، وليست هي التي يبرقعها بالكلمات والإيقاع؛ إنَّما هي التي تجعله يتكلَّم، هي الينابيع التي منها تنبجس الكلمات والإيقاع. شاهدنا كلمة غوته التي تمهِّد للقصيدة.

إن الفكر، الذي يحمل عند اليونانيِّين الاسمَ نفسه الذي تحمله الكلمة، يتَّفق جيِّداً والسلبيَّ، والعابرَ، والخُلْفَ؛ ذاك أَنَّ الكائن البشريَّ لا يعود ليشعر، على مثل هذا المستوى، بأَنَّه معنيٌّ. بالتالي، إذا كان الإنسان، في عَلْقَته مع الكون والزَّمن، يشعر بالغَصَص شعوراً عنيفاً إلى هذا الحدِّ، فلأَنَّنا أَصبحنا على مستوى الحياة أَو العمل. العمل ليس عكس الكلمة، ولا عكس الفكر-اللَّذين عكسُهما هو العنف والقوةَّ-، ولكنَّه يختصرهما، ويتميَّز عنهما كما تتميَّز الكليَّة، التي تتقلَّص فيها التأثيرات العمليَّة على الوجود.

مجلَّة “الحكمة”، بيروت، عدد نيسان، 1965

***

* دار الحضارة، بيروت، 1964.

* لعلَّ كلمة “خبث” أُريدت هنا إلماعاً إلى التحايل الذَّكي، عند الإنسان، على جبريَّة المصير، أَو إلى وعيه الشرَّ المتأَصِّل في تكوينه.